Appleの創業者スティーブ・ジョブズが19歳だった頃、

ジョブズ「おれを雇うまで、帰らないからな」

そう言って、オフィスに居座った会社があったのをご存知だろうか?

社名は「アタリ」、ビデオゲーム*の開発会社だ。アタリ全盛期の企業成長スピードは、Apple、Google、Facebookをも凌ぎ、アメリカ史上最速だったと言われている。

(*ビデオゲーム: モニター画面に表示される内容に従って進めるタイプのゲーム。ゲームセンターなどのアミューズメント施設でプレイするゲームから、テレビに接続して家庭でプレイするゲームまでを指す。)

1970年代前半、この「アタリ」社のビデオゲームが世界を席巻していた。その頃の日本はかなりのゲーム後進国。今でこそ、プレイステーションやWiiなど、日本は世界一のビデオゲーム立国と言っても過言ではないが、当時はアメリカにずいぶんと劣り、ビデオゲームにおける開発技術力は、ほぼ皆無だった。アメリカが開発したものを輸入し、外観だけを差し替えるというローカライズ販売をしていたくらいだ。

しかし、1978年、そんな状況をうち破り、アメリカを始め世界中にメイドインJAPANの名を轟かせたビデオゲームが誕生した。「SPACE INVADERS」━ 通称、インベーダーゲーム。生みの親は、パシフィック工業株式会社(当時)の開発技術者、西角友宏だ。

彼が約40年前に創り上げたこのゲームは、日本ゲーム業界に技術革新をもたらし、

2016年の今までにおよぶ、ビデオゲーム立国ジャパンの地位を築くきっかけとなった。

さらには、今ではお馴染みとなった、ゲームの設定や方程式も創り上げてきた。

・ゲームスコアを他プレイヤーと競い合う

・敵の攻撃に当たると負けてゲームが終了する

・コンピューターが自分を"狙って"攻撃してくる

スマホゲームでもよく見られるこれらの設定は、実はスペースインベーダーによって根付いたものだ。

名だたる大御所ゲームクリエイターの中には、

スペースインベーダーにハマったことがきっかけで、ゲーム業界に入ったという者も多い。

「ゲームクリエイターの育成」から「技術革新」、さらには「100円玉の消費量爆上げによる、日銀100円玉緊急増産」まで引き起こしたと噂される伝説のゲーム「スペースインベーダー」。

今回は、その生みの親である西角友宏氏にインタビューすることができた。

彼はどのような人生を歩み、このゲームを生み出すことができたのか。

裏には、どんな苦悩があったのか。

当時のブームの様子は?

インベーダーブームが去ってから、彼が辿った道とは。

「コンピューター」「ビデオゲーム」「テクノロジー」

全世界が新しい時代の幕開けに向かう中、

戦後復興中の日本から世界を舞台に一時代を築き、ゲーム開発に人生を捧げたこの男に、尋ねてみたいことはたくさんあった。

「私は、黒川と言います。ゲームクリエイターへの取材やインタビューをよく行っています。今回インタビューしたのは、スペースインベーダーの生みの親、西角友宏氏。これまで語られてこなかった彼の半生をSTORYS.JPに綴ります。」

父親の作業場で工作遊びに明け暮れた幼少期

「だんじり祭り」で有名な大阪府は岸和田市、

職人の父と教師だった母の間に、西角友宏は生まれた。

「おい、友宏!どこへ行くんだ。遊びに行く前にちゃんと勉強しろ」

父親は大工道具を修理する職人。作業場は自宅にあったため、いつも自宅にいる。学校から帰ると決まって、

父「友宏、勉強しろよ!」

と言葉が飛んできた。

父親の学歴は小学校中退。学歴で苦労したことがあったためか、勉強、勉強と口すっぱく言っていたのは、息子にはちゃんと教育を受けて欲しかったからなのだろうと、西角は語る。

しかし、当時小学生だった西角少年は、大の勉強嫌いであった。

父「どこ行くんだ?」

西角少年「...友達と勉強してくるよ!」

ごまかしながら、よく友達と遊びにでかけた。

そんな彼の遊びアイテムは、父の仕事道具。

西角は、父親の作業場から見つけた廃材や空き地で拾ったものなどを使い、父のトンカチで木に釘をうちつけて木製パチンコを作るなどしていた。

当時は戦後10年たらずで、日本には何にもない時代。

「あるものを使って、ないものを創って遊ぶ。」というのが、当時の日本の子供にとって、当たり前の価値観だった。

一方、西角の家には、当時としては珍しいレコード・プレーヤーなどがあり、高校に上がった西角は音楽にハマっていく。アメリカ音楽の日本語カバー、いわゆる和製ポップスがヒットしていた1960年代の初頭の話だ。

戦後復興の真っ最中、日本を占領していたアメリカ進駐軍が持ちこんだものから、アメリカをはじめとした西洋文化が日本へ浸透した時代。今では、マクドナルドやiPhoneなど、海外発の商品を目にするのは当たり前だが、当時はとても珍しかった。

人々にとって、アメリカを始めとした西洋のものは、

“ハイカラ”であり、すごく新鮮で先端的なものであったのだ。

大阪の田舎町にもアメリカ色に少しずつ染まり始めた時代に、彼は生まれ育った。

さて、時は1962年。西角友宏 高校3年、受験シーズンである。この時は特に、両親からの期待が大きかった。

父「友宏、おまえは早稲田に行け!」

母「あなた(性格が)おっとりしているから学校の先生が向いているわよ。教育大学へいって欲しいわ。」

しかし、小さい頃から工作が好きだった西角は、機械・電気系の大学へ進学を希望。

母親が勧めていた学科は一応受験し合格はしていたものの、両親には「落ちた」と伝え、故郷を離れて上京し、予備校に1年通ったうえで東京電機大学に進学。

両親はとても残念そうにしていたが、自分の意思を貫いたその決断には、まあ満足していた。

ただひとつだけ、

「あんたは高校卒業以来ずっと、わたしたちのいる大阪から離れて暮らしてしまい、なんだか、さみしいね。」

と母に晩年言われたことがあり、それが唯一の心残りだった。

道ばたでの再会がきっかけでゲームクリエイターに

当時は朝鮮戦争の特需によって、日本が好景気に湧いていた頃。遊んでいてもそれほど就職には困らない。そのため、麻雀に明け暮れる学生も多かったが、西角はその群れた雰囲気が好きでなく、麻雀はやらなかった。大学は、退屈な授業はありつつも、自分が望めば世界の知に触れられる価値ある場所。大学生活は、研究、それから高校から好きだった音楽にのめり込む毎日で、ギター演奏で日銭を稼ぐこともあった。

大学の4年間を終えて無事卒業した西角は、オーディオの設計がしたいと想い、オーディオレコード・プレーヤーを製造していた会社で働くことになる。しかし、希望であった設計の部署に行くことはできず、1年足らずで退職。転職活動を始める。

そんなある日、転機が訪れる。

エントリーしていた会社の面接の帰り道に、前職の先輩・荒井に偶然出会った。

荒井先輩「西角くん! ひさしぶりだな!」

西角「あ 荒井先輩! お久しぶりです! 何してるんですか?」

荒井先輩「ちょっと仕事の途中でね。西角くん、今どんな仕事してるの?」

西角「今は転職活動中で、ちょうど、無線の開発会社の面接が終わったところです」

荒井と喫茶店で話をはじめて、2時間くらいたった。

アイスコーヒーの氷が溶けて、コロンと音を立てた。

荒井先輩「なるほどね。あいかわらず頑張ってるな! そうだ、よかったらうちの会社の仕事が面白いから、一緒に働かないか?」

西角「どんな会社なんですか?」

荒井先輩「デパートの屋上にあるドライブゲームとか、ああいうものを作ってるんだよ。」

西角「え、本当ですか!!!!!!」

高校生の時に、大阪・高島屋の屋上にあったドライブゲーム(※関西精機製作所 1959年「ミニドライブ」)をやりこんだことがあった。完全クリアできるかどうかという所まで、夢中になってお金をかけて遊んでいたゲームだったので、荒井の会社の仕事に興味が湧いた。

その旨を荒井に伝えると、ほどなくして会社に連れていってくれ、人事部長に会った。

人事部長「ああ、荒井くんのね。じゃあ追って連絡させてもらうよ。」

こうして、簡単な会話で面接や入社試験もないまま、タイトーの子会社であるパシフィック工業に入社することになった。

パートさんに混じっての現場仕事が始まり、開発はできず。

面接時に希望部署は伝えていたので、入社すればすぐ技術部に入れるかと思っていたものの、蓋を開けてみれば、パートさんに交じってのメカユニットの組み立てが始まった。

舗装もされてないぬかるんだ田舎道をまっすぐ進んだ先にある、養鶏場のようなトタン屋根のバラック小屋が作業場。夏になると室温が40度を超え、クーラーなんてものはなく、窓を開けて、扇風機を回しているだけ。汗だくで暑い。部品を組みあわせるだけの、単純な作業が続く。

6ヶ月後、工場長から異動命令が出され、いよいよ技術部かと思えば、次は製品検査の仕事。

さすがにこの上司の命令には納得できるものではない。でも、会社を紹介してくれた荒井への恩もあり

西角「もう少しの辛抱だ。頑張ろう」

と自分に言い聞かせた。

結局一年余りこの作業を続けたが、この経験が、故障が少なくサービス性の良いマシンの設計につながる。

研修を終え、技術部へ移った西角が最初に命じられた業務は、開発部で作られたプロトタイプ(試作品)を量産していくための設計図の作成だった。

ここで、ゲームの開発工程について簡単に説明したい。

パシフィック工業でのゲーム開発は、主に4部署における4行程に分けられる。

1. 開発部 ー 企画考案・試作品の作成

2. 技術部 ー 量産のための設計

3. 資材部 ー 販売部品等の発注・管理

4. 生産部 ー 工場での組み立て・製品検査

汗まみれになりながら工場で働いていた西角がいたのは、生産部。

ここから技術部に配属となり、量産のための設計作業をすることになった。

設計の仕事は楽しく、西角は黙々と仕事に励んだ。

そんな彼の働きぶりを、当時開発部長に就任したばかりの松平が見ていた。

西角は松平に声をかけられ、開発部へ。

いよいよ西角のゲーム開発が始まる。1969年のことであった。

念願の開発部!処女作「スカイファイター」には行列ができた

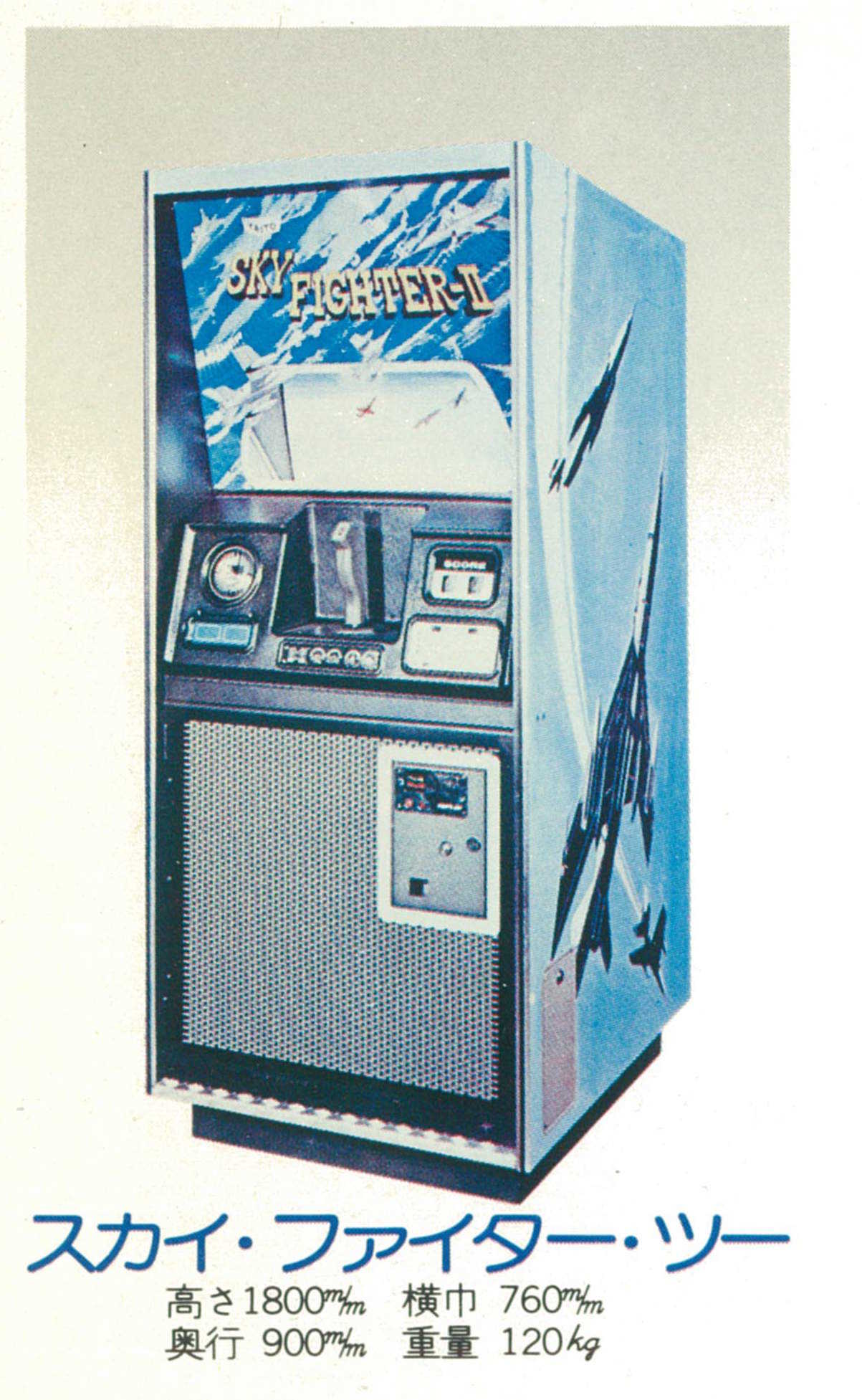

開発部にはいって早々、西角は結果を出した。開発したのは、戦闘機のシューティングゲーム「スカイファイター」。

当時ゲームセンターでは、セガの「ペリスコープ」という潜水艦を駆逐するシューティングゲームが人気。これを踏まえて、戦闘機を使い、潜水艦にはないスピード感・迫力感のあるゲームを演出しようと思った。

(もちろん、まだビデオゲームは存在しない。駆逐するのは、プラスチックでできた敵艦の模型だ。電気で動く機械じかけのゲームだった。エレメカゲームと言われるジャンルに当たる。)

出来る限り実物に近いフィーリングを演出したいと考え、ゲームの標的にはリアルなミニ模型の飛行機を使うことにし、透明のドラムに空と雲のフィルムを貼って回転させる工夫を凝らした。

開発を無事終え、マシンを正面から見たとき本当に戦闘機が飛んでいるように見え、鳥肌が立つくらい感動した。

リリース当初は、マシンがエレベーターに乗らず、ゲームセンターが1Fにある店にしか販売できないなどのトラブルはあったが、うまく小型化し、西角の処女作「スカイファイター※」は、行列ができるほどの好評を得た。

※小型化して発売したのが、スカイファイターIIにあたる

「西角、悪いが資材部へ異動だ。」

開発部に入ってすぐヒットゲームを生んだ西角は意気込み、早速、次の企画を進めていた。

しかし、工場長から呼び出され耳を疑う話をされた。

工場長「西角、悪いが資材部へ異動だ。」

西角「えっ、どうしてですか!?」

工場長「資材部に欠員が出たんだ。すまんが行ってくれ。松平開発部長とも話しはついてる。」

なんで俺が、と思った。

確かにおれは一番若手だったのかもしれない。でも、ヒット作は出した。それが何も評価されていないような気がした。頑張って結果を出しても、それは会社の都合や年功序列にかき消されるような気さえした。そうであるなら、(別に会社のためだけに働いているわけではないが)、結果を出すために頑張っているのさえ、馬鹿らしいと感じられた。

しかし、

「もう決まったことだ」

工場長の表情からはそう聞こえてくるようで、何を言っても無駄な気がした。

はじまった膨大な事務処理業務と、不幸中の幸い

ほどなくして資材部の名刺も届き、資材部としての仕事が始まる。

業務内容は、いたって単純。外注会社や部品メーカーへの注文書を書くというものだ。

この時は、転職も考えた。先が見えず、2年3年…と、ずっと資材部で事務作業が続く感すらあった。しかし、悔しかったし負けたくない。絶対に戻ってやる。絶対に戻っていいものを開発し、あっと言わせてやる。そう思い、転職はしなかった。

そんな中、ひとつだけ、不幸中の幸いがあった。

事務作業を集中して効率よく行えば、かなりの空き時間を捻出できたことだ。

この空き時間を新しいゲームのアイディア構想にあてた。

少しでも新しいゲームを作ることを考えていたかった。

そんな生活が数ヶ月が続いたある日、転機が訪れる。

開発部へ呼んでくれたあの松平開発部長が、一冊の本を手渡してくれた。

松平開発部長「西角、これでも読んでろ。」

西角「これなんですか?」

松平開発部長「デジタルICの参考資料だ。」

西角「えっ…!」

松平開発部長「…これからはこのデジタルICを使う時代になると思うんだ。」

松平開発部長「お前、暇そうにしているからこれでも読んでみればいい。」

西角「……! ありがとうございます!!」

資材部に移った自分の事を部長が気にかけてくれている気がして、嬉しくなった。

もちろん本社の意向を伝えてくれただけかもしれないし、今でもその真意はわからない。でも、その一言はありがたかった。

事務作業の空き時間、松平部長にもらった資料がボロボロになるまで、デジタルICを勉強していった。

資材部への異動命令は、40年経った今でも忘れられないと西角は語るが、それがあったからこそ、隙間時間を利用して、少しずつデジタルICに関する知識を蓄えていくことができた。

黒船襲来! アタリ社「ポン」現る。

西角「おはようございます!」

先輩「おう西角くん、おはよう。」

西角「……あれ、これなんですか?」

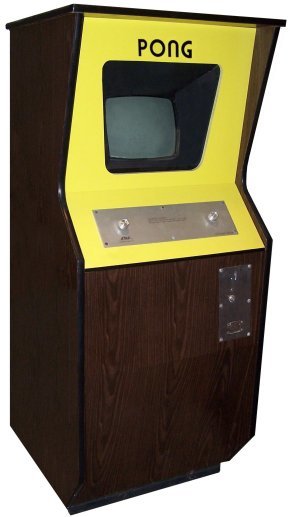

ある朝、ふだん通り資材部に出勤すると、会社内に一台、輸入されたと思しきゲームマシンが鎮座しているのに気がついた。

大型のマシンで、正面にはテレビ画面がある。

*アタリ社の「ポン」 (C)ATARI

先輩「ビデオゲームってやつさ。アメリカのアタリ社から買ってきたんだ。向こうでは、爆発的にプレイされてるらしいぞ。」

西角「(ビデオゲーム…。松平さんにもらった参考書に少し書いてあったな。)」

始業時間までまだ少し余裕があったので、抱えていた注文書の束を脇において、マシンの箱の扉を開けてみた。

すると、中身はガランとしていて、基板らしきものが一枚あるだけ。

基板をみるとデジタルICがビッシリと並んでいる。IC基板の実物を見たのは初めてだった。

試しに電源を入れてみた。テレビ画面は、不気味にうす白く光った。

どうやら卓球をモチーフにしたゲームのようだった。

*アタリ社の「ポン」のプレイ画面 (C)ATARI

掲載元: http://www.geocities.jp/hag167/rev200.htm

00はそれぞれのプレイヤーの得点を表し(画像では両プレイヤー0点)、縦の棒は卓球のラケットにあたる。

これがなんとも面白く、同僚と何回も遊んでしまった。

生まれて初めてプレイしたビデオゲームだった。

アタリ社は、ノーラン・ブッシュネルとテッド・ダブニーの二人によって1972年に創業したアメリカを代表するビデオゲーム会社。「ポン」の大ヒットにより急速に成長した会社で、その成長率は現在に至るまでそれを超えるものが無いという。あのスティーブ・ジョブズが19歳の頃、40人目の社員として採用されていたことでも有名だ。

「ポン」はアメリカで大ヒットしていた。マシン自体は当時の価格で40万円、今の価格で言えば約100万円くらいに相当する。

日本には存在しなかった「ビデオゲーム」が、アメリカから突如やってきた。

IC基板の理論を苦心しながら勉強している中、

IC基板を駆使して作成された本物のビデオゲーが目の前に現れ、

それがすでにアメリカ中の人々にプレイされているという事実。

差は歴然だった。

西角「アメリカはここまで進んでいるのか。レベルが違いすぎるぞ・・・。」

愕然としていると営業部の人たちは、一言。

営業部の人「こりゃ、売れないな」

と言い放った。

西角「どうしてですか?」

営業部の人「今までの『スカイファイター』のようなエレメカゲームの中はモーターが動いていたり、配線がぎっしり詰まっていて、いかにもコストがかかっているように見えるが、このゲームは中がスカスカで値段は同じくらいと聞いているので、業者が納得しないよ。」

西角「でもアメリカでヒットしていますよね」

営業部の人「西角君、アメリカと日本ではゲームの事情が違うんだよ」

と言って、みんなその場を離れてしまった。

ひとまず注文書処理の仕事に戻った。

しばらく経ったある日、セガが「アタリ」から輸入した「ポン」を、ゲームセンターにテスト設置しているとの知らせが入った。しかも、1プレイ30円が普通だったところを1プレイ50円にして。それを聞きつけたタイトー営業部は、倉庫で眠っていた「ポン」を試しに1プレイ50円で、ゲームセンターにテスト設置してみることに。すると、かなりのインカム(収益)をあげた。

そうなると話は変わる。営業部は目の色を変え、アタリ社から基板を購入しテレビとキャビネットを独自に調達して、「エレポン」という名で販売を始めた。セガも同様に、外見だけを差し替える方法で商品をつくり、「ポントロン」という名で販売した。

自分たちではゲーム開発できないため、中身(基板)を取り寄せ、外側だけを取り替え名前を変える......悲しくもこれが日本におけるビデオゲームの幕開けだった。アメリカと日本の差は甚だしかった。

ビデオゲーム開発へ!資材部の西角が、社内で一番ICに詳しかった

アタリが開発した「ポン」のように、ICチップが搭載されたゲーム基板が気になり、一刻もはやく解析したかった。そして同時に、危機感もあった。

アメリカで人気のゲームを買って日本で売るというスタイルを続ければ、日本のゲーム会社が出すマシンはすべて似通ってしまい、どのみち他社に勝てなくなる。

さらに、タダでさえ差があるアメリカとの差がさらに開くことにもなる。そうなれば、もうアメリカに勝ち目はないと思った。

抜け出すためには、アメリカに甘えず自分たちでゲームを開発しなくてはならない。

松平部長に掛け合い、

西角「これからはビデオゲームの時代になるような気がします。我々は先手を打ってオリジナルのゲームを開発したいと思うのですが・・・」

松平開発部長は、にっこりと笑って

松平開発部長「そうだな。やってみよう」

と言ってくれた。

松平開発部長

そうして、松平部長率いる開発部は、IC基板を活用した日本で初のビデオゲームの開発に乗り出し、パシフィック工業内でICの知識のあるものが招集された。

資材部にいたが、作業の合間を縫って自主的にずっとICの勉強をしていたため、自分よりICに関する知識を持つものは、技術部にも開発部にも誰一人いなかった。

こうして、念願だった開発部に呼び戻された西角は、まずはアメリカに追いつくことを目標に、開発を推し進めていった。

打倒アタリ!打倒、技術大国アメリカ! しかし、ググれない。

まず、西角が最初にやったことは、「ポン」のゲーム基板を解析して、これを回路図にすることだった。

松平部長にもらった参考書の内容はかなり理解していたものの、本物の回路を目の当たりにすると理解が難しい。もちろん、ネットはないので、ググれはしない。日本には、ビデオゲーム基板の仕組みを理解しているものなど(西角の知る限り)誰もいなかったので、尋ねる相手もおらず、自分でゼロから理解する他なかった。

まず大きな白紙を壁に貼り、ゲーム基板に搭載されているIC(集積回路)を書いた。小さい基板を専用ルーペで拡大しながら、細かな回路を一つ一つ辿り、それを図示していった。

どの回路がどこと繋がっているのか、電流が流れているかどうかを調べるテスターを使いながら、回路の一つずつを調べていった。

休日はほとんど返上、1か月位かかって全回路図を作ることが出来た。壁一面に広げた大きな白紙が、黒ペンで描かれた回路図でびっちりと埋まった。

西角「やっとできた。」

1ヶ月を乗り切って、達成感にあふれた。とはいえ、

西角「……それにしても、全然わからんぞ。(苦笑)」

アメリカには歯が立たない。西角でさえそんなレベルだった。

次に、ポンに付属していた簡易的な英語の取り扱い説明書のようなものを参照しながら、少しずつ原理を理解していった。最初は意味不明だった回路は、少しずつ少しずつ理解が進み、2か月ほどかけビデオゲームの原理を習得することができた。

西角は、ポンの分析から得た知見を使って、さっそくビデオゲームの開発に乗り出すことにした。

当時、ポンが発売されてしばらく経ったアメリカでは、ポンと同じく卓球をテーマにしたビデオゲームがすでに数多く登場していた。

アメリカでのヒットも狙っていた西角は、それらと同じく卓球をテーマしたものを作ったところで現地で売れるはずがないと考え、卓球ではなくサッカーをテーマにゲームを作成した。

そうして出来上がったサッカーは、1973年、秋、「サッカー」という名で発売。

残念ながら「サッカー」は良いインカム(売上げ)ではなかったが、記念すべき国産初のビデオゲーム、国産初のサッカーゲームになった。いわば、よく見るサッカーゲームのルーツに当たる。

初のアメリカ進出

サッカーがあまり良いインカム(売り上げ)ではなかったが、西角は、

何としても面白いゲームを作り上げてやろうと、立て続けにゲームを開発していった。

1974年にバスケットボールのゲーム、続いてドライブゲームを生み出した。

ドライブゲームの開発は、米国「アタリ」のドライブビデオゲーム「グラントラック10」がつまらないと思ったのがきっかけだった。トップビュー(車体を真上から見下ろしたような景色で展開される)ゲームだったが、画面に表示されるレーシングカーはリアルとは決して言えるものでなく、プレイ感覚も見た目より難しかった。スピード感もさほど感じない。

西角は、パシフィック工業入社のきっかけとなった、高校時代にハマっていたあのドライブゲームを思い出し、よりリアルでスピード感のあるドライブゲームを構想した。

そうして出来上がったゲームは、「スピードレース」。完成後、営業部からの高評価を受けたこともあり、当時ワンプレイ50円が普通だったところを、ワンプレイ100円にしてゲームセンターで並べた。すると、100円プレイでも、お客さんが離れることはなく人気を博した。

その後、「スピードレース」は、アメリカのミッドウェイ社にライセンス提供され、アメリカでも展開され、人気となった。日本のずっと先を走っていたあのアメリカに少し追いつくことができた。西角は嬉しかった。こうして西角の海外へのステップは続いた。

生産台数は感覚できめる。ゲームは作りたいやつが作る。

少し話がそれるが、当時のゲーム開発の方法は、私たちの暮らす2016年のこの日本からは、全く想像できないものだ。

“新しいプロダクトやコンテンツの開発は、まずはコンセプトが重要で、そのためにまず企画会議を通してうんぬんかんぬん......” というようなことはなく、

「ゲームは作りたいやつが作る」それが基本だった。

出来上がったら、出来上がった試作ゲームを皆の元へ持っていき、

「これどうですか?ちょっとプレイしてみてよ。」とプレイしてもらう。

そのほかにも、他の会社のゲームを見せて、

「こんなものがあるんだけど、もっといいもの作ろうよ。」

「あのメーカーが、こんなの出したけど悔しいじゃないか。もっといいものを作ろう」

そんな時代だった。

当時は、生産台数も感覚で決めていて、

ゲームマシンが完成したらすぐ、営業部長、商品部長、若い社員が数人集まってプレイし、

「う~ん、これ300台にしようか、500台にしようか・・・」

「いや、400台じゃないですか!」

「うーん、じゃあ、400台でいくか。」

という感じで台数を決めて、世に送り出していた。

大雑把で、おおらかな時代だった。

「ゲームは作りたいやつが作る」

その文化に乗っ取り、制作意欲の高い西角は、一人でどんどんとゲームを作っていった。順調に海外での売り上げも伸ばし、アタリの背中が少しずつ見えてきたところだった。

アタリのオファー。事業提携!?のためにサンフランシスコへ

1974年、秋のことだった。

西角は、タイトー創業者で社長の、ミハエル・コーガンに声をかけられた。

コーガンは、ロシア生まれのユダヤ人、ロシアのオデッサ市で生まれ、家族で中国のハルピンへ移住、その後、単身で日本に渡航し、早稲田経済学院で貿易を学んだ。体格が大きく、流ちょうな日本語を喋り、周囲を明るくする雰囲気をもった人物だった。

コーガン社長「西角さん、私と一緒にサンフランシスコに来てください」

目的はシカゴで開催されるゲームショー「AMOAショー」の見学。

そして、あのアタリとの提携協議のためだった。

提携の話を持ち出したのは、アタリの方だ。

米国のアタリから連絡を受けて、コーガン社長自らが、アタリ本社のあるサンフランシスコへ出張することになり、技術者として信頼を寄せていた西角に来てほしいということだった。

こうして、西角は海を超えてアメリカへ渡った。

コーガンと西角がサンフランシスコ市内の某所で待っていると、作業服姿で大柄の男がライトバンのような車に乗って現れ、彼に連れられてアタリ本社へと向かった。

西角の一言がすべてを決めた

かなりの距離を車で移動し、やっと到着。アタリ社内は、お世辞にも綺麗だとは言えなかった。

応接室に通されて、ジャケット姿の2人がやってきた。そのうち1人は、ついさっき作業服姿で送迎をしてくれた大柄の男、彼こそが、アタリの共同創業者ノーラン・ブッシュネルだった。そして、もう一人は、あの「ポン」をはじめ、数々のヒットゲームを生み出した、アラン・アルコーンだ。

コーガン社長はブッシュネル社長と打ち合わせに入り、西角はアラン・アルコーンに連れられて工場を案内してもらった。見学が終わり、別室でコーガン社長を待っていると、コーガン社長が戻ってきて、

コーガン社長「西角さん、アタリと提携しますか、技術的援助がもらえますよ」

この時アタリが提案していた提携内容は、アタリから技術が提供される代償に、莫大な権利使用料(今風に言えばロイヤリティ)費用を支払わなければならないものだったと想像できる。

西角はアタリの回路構造を独自で研究し大体わかっていたので、

西角「援助が無くても私一人でやっていけます」

そう言い切った。コーガン社長は、

コーガン社長「ほんと、大丈夫? 良かった!」

そう喜んでくれた。

当時、海外のビデオゲームを独自に解析してノウハウを持っていた人物は、日本には西角しかいなかっただろう。大手ゲーム会社もまだそこまで徹底してやっていない頃だった。

そうして、西角の一言でアタリとの提携話がなくなった訳だが、その帰り際、西角とコーガン社長は日本人の男女2人にすれ違った。日本を代表するゲーム会社のひとつ、中村製作所の中村雅哉社長と、彼に同行していた社長令嬢さんだった。

おそらく辣腕ビジネスマンのブッシュネルは、午前中に西角とコーガン社長を呼び、午後からは中村製作所を呼んでいたのだろう。だから、午前と午後の切替わりに、応接室の横で中村製作所の彼らにすれ違ったと思われる。

まさか、日本から飛行機で20時間以上かけて海を越え、やってきたこのアメリカの地で、彼らに会うとは思いもしなかった。

コーガン社長「ちょっと気まずいね。」

西角「そうですねえ…。」

二人は顔を見合わせた。

帰国後、いつもの通り開発に励む日々が続いた頃、

中村製作所がアタリと業務提携したという話が西角の耳に入ってきた。

この提携がのちの脅威となることは、コーガン社長も西角も知る由もなかった。

急速に進む技術革新

アタリとの商談後、日本へ帰国した西角は、さらに精力的に開発を行った。

アタリと対峙したことで、彼らに負けたくない、何としても追いつこうという想いが一層強くなった。

その頃は、アメリカのビデオゲームに、あのintelのマイクロプロセッサーが搭載されはじめた時だった。日夜アメリカ製ゲームマシンを分解し研究していた西角は、分解したマシンにintelと書かれた高性能素子が搭載されているのに驚いた。intelが生まれた1970年代、技術革新がさらに加速していた。

その技術を活用しながら、西角は処女作「スカイファイター」のビデオゲーム化に挑戦し、「インターセプター」を開発した。高価なメモリーICを取り入れグラフィックや演出にも趣向を凝らした。ヒットした過去の自信作を、高い技術でビデオゲーム化する。西角も自信があったし、営業からも好評だった。これならいけると思った。

しかし、いい収益はあげられず、結果としては失敗に終わった。

今まで作ってきたゲームの中で、最もグラフィックに凝ったゲームだっただけに、

ゲームは設計技術や演出ではない何かがあるのかもしれない、そんな仮説が西角の中にうまれた。

そんな中一本の電話が入る。

アタリ社が「ブロック崩しゲーム」を開発。爆発的なヒット

営業部の人「西角くん! 最近ゲームセンターに入ったゲームが、非常に人気を集めているようなんだ。また、アタリらしいね。まいったもんだよ。時間がある時に、ゲームセンターを覗いてみてくれ。」

取り掛かっていた仕事を横に置き、早速、西角はノートとペンを持って街のゲームセンターに向かった。ゲームセンターに着くと、一つのゲーム台が異様に盛り上がっていた。常にゲーム待ちの人だかりができ、高い収益を上げているようだった。

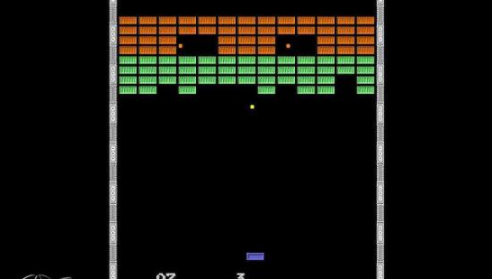

ゲームの名前は「ブレイクアウト」

通称「ブロック崩し」と呼ばれるあのゲームだった。

「ブレイクアウト」(C) ATARI

西角も順番待ちをして遊んでみたところ、とても面白いゲームだった。

しかし、西角は冷静に一人考えていた。

西角「アイディアとしては斬新に感じないよな。『クリーンスィープ』に似てる。きっとあれを真似たんだろう。」

「クリーンスィープ」は、「ブレイクアウト」の2年前にアメリカのラムテック社から出たゲームだ。遊び方は同じようなものだが、「クリーンスィープ」は小さい丸を消していくゲームで、なかなかその丸にヒットしないタイミングがあり、イライラ感が残った。日本でもあまりヒットしなかった。一方で、それとほぼ同じゲーム内容のアタリ社「ブレイクアウト」は、大ヒット。

両者の唯一の違いは、アタリ社「ブレイクアウト」の標的の方がずっと大きかったことだ。小さな丸ではなく大きめの長方形を標的に使っていたため、初めのうちは必ずターゲットにヒットした。そのため、「ブレイクアウト」にはストレス感はなく、特に球が上部に到達すると一気に破壊していくあの爽快感は素晴らしいものだった。

点を長方形にかえるだけで、爽快感が劇的に変わることは大きな発見だった。

西角が驚いたのはこれだけではなかった。

西角「それにしてもこのグラフィック、今時単純すぎるんじゃないか。」

この「ブレイクアウト」のグラフィックは、昔のように長方形で構成された単純なものだった。先の「インターセプター」を開発した時、高価なメモリーICを使いグラフィックを出来るだけリアルなものにしようと努力していた。しかし、結果は失敗。

一方で、アタリの「ブレイクアウト」は、ある意味、時代錯誤的なグラフィックで大ヒットしていた。

西角「面白いゲームを作るにはキャラクターやグラフィックだけでなく、遊びそのものの面白さが必要なんだな。ちょっと、今までの考えは間違ってたのかも知れない。」

ゲームセンターから会社に戻り報告すると、営業の上層部から

営業の上層部「西角君、これを超えるゲームをつくってくれないか」

との要請があった。

「米国アタリ社の、ブレイクアウト超えるゲームをつくる」

これが西角の最重要ミッションとなった。