「ぼ、僕は、以前、月刊XXでも挿絵を描かせていただいたことがあって…」

パーティーで出会った画家の岡村は、感激した面持ちで私に告げるのです。

「ああ、上流階級の夫人が、女友達の姦計で、娼婦に落ちていくと言うお話ですね」

「そ、そうです。その時、作家の先生は、シニオンが似合う和風の女性かな? と想像しておりました」

その時、長い髪を背に下ろして、赤いキャミソールに黒のミニスカートだった私が笑って、

「あらっ! じゃあ、イメージ違ってがっかりなさったんじゃありません? 」

と言うと、彼は赤くなり、

「いえ、けっしてそんなことはありません。まだお若いお嬢様のような方なんですね」

彼は私を、照れたようなはにかんだ目で見つめました。

「あのう…」

彼は、胸の前でつんつん指をあわせながら、恥ずかしそうな口調で、

「挿絵を書いておりますと、女主人公の服装や背景など、作家の方にお聞きしたい時が時々あるんですけれど…そんな時、お電話さしあげてもよろしいでしょうか? 」

と真剣な眼差しで聞きます。

「はい、いいですよ。いつでも」

ごく気軽に答えました。

一回目はそんな、なんと言うこともない出会いだったんです。

それ以来、パーティーで出逢うと、岡村はいつもにこにこと近づいて来て、話しかけてくれるようになりました。

「このあと、お食事に行きませんか?」

パーティーの帰りなど、彼から食事やお茶に度々誘われたのだが、すべて断っていた。

私は極度の人見知りで、人と話したり一緒にいたりするのが苦手だったんです。

人間関係恐怖症? と自分でもおもうくらい…。

それでもパーティーで逢うと、変わらない態度で彼はいつも話しかけてくれるので、

(この方は私が断っても態度が変わらず親切にしてくれる方…)

と、彼にだんだんなつくようになっていたのだ。

そんな顔見知りだけの関係が一年続いた頃。

あるパーティー会場で、席を外していた彼が戻ってくるなり、

「困ったな…」

と呟きました。

「いやあ、困った」

「岡村先生、どうなさったんですか?」

何気なく、私はたずねました。

「実は僕、XX美術連盟の出す6月のカレンダーの絵を描くことになっていて…」

困ったな、を連発していた彼の話はこうだった。

「さっき出版美術家連盟の島津会長にお会いしたら、岡村くん、カレンダーの絵を早く提出してくださいと言われてしまったんですよ。 提出していないのは君だけだよ、と言われて…」

「そうでしたの」

「実は僕、モデルさんがいないとなかなか絵が描けないんです…」

「そうですか」

何気なく聞いていると、彼は、

「そうだ、藤先生、僕を助けると思って、今度のカレンダーの絵のモデルになってくださいませんでしょうか?」

と急に言い出した。

ええーっ、私がモデル?

彼の絵の?

モデルなんて、超美人じゃないとなれないんじゃ…。

そう思っていた私は、びっくり。

「私でいいんですか?!」

何回も聞きなおしました。

「はい、ぜひお願いします」

「私で…いいんですね?」

念を押す。

絶世の美女だとは自分でも思わない。

本当に私でいいんだろうか?

「はい、なっていただけると助かります!」

こうして私は彼のモデルを引き受けたのだ…。

女としての自尊心をくすぐられたのも事実。

なんと言っても岡村は、美人画家なんだから!

どんな風に私を描いてくれるのだろうか。

と思うとわくわくする。

彼からはあらためて電話がかかり、デッサンに行く日は、5日後の木曜日と決まった。

当日。

朝の9時きっかりに、彼は車でアパートまで迎えに来てくれました。

彼のアトリエ兼住まいは、東京郊外、多摩地区の緑の山中にある。

新宿から調布を過ぎ、しだいに車窓に美しい緑が多くなって、彼のアトリエが近づくにつれ、

(どんなところかしら? デッサンて、どんなことをするのだろう?)

初めての体験に、どきどきしてきた。

※

調布を過ぎた国道にある木曽路に入って、お昼を食べる。

さらに車を走らせ、聖蹟桜ヶ丘から多摩の町並みに入るった。

初めて来た街だ。

車は広い車道から、狭い歩道を山へと入った。

砂利道になる。

そこからほんの数分で、白い柵に囲まれた古びた洋館が現れた。

バラやリラの木がある小さな庭のまわりを、白いペンキを塗った柵で囲んでいる。

家は並びに5軒だけ。

建てられた当時は洒落た洋館だったのだろうが、今は古びて、風景にとけこんでいる。

後ろは山だ。

「さ、どうぞ!」

扉を開けると玄関。

まっさらなスリッパをだしてすすめてくれた。

玄関を上がると、左手にすぐドアがあり、そこが10畳の板の間のアトリエだった。

大きな木のイーゼル。

壁には年代物の音楽アンプと、美術書の並んだ本棚…。

明るい陽光が入るベランダ側に、ソファーと小さなガラスのテーブルが置かれていた。

「ようこそいらしいてくださいました。お疲れでしょう」

彼はいそいそと、大きなリンゴとナイフ、美しいカットガラスの器を持って現れた。

彼が目の前で向いてくれたリンゴの美しいカットに感激!

なんと言う美しさ! 芸術作品のように仕上がっている。

いわゆるウサギさんの形に切られていたのだが、その一つ一つの形が、ためいきが出るほど形がいい。

コーヒーもすべて彼が用意して持ってきてくれた。

イブニングドレスの衣装を着てデッサンすることになっていたので、

「着替えますね」

と告げると、

「どうぞこちらで」

アトリエと隣室の境の木の襖をあけてくれる。

アトリエの隣の部屋は8畳の和室で、庭に面して、彼の大きな木の仕事机が置かれていた。

ジーンで来ていたので、肩の出るきらきらと光るラメが入ったイブニングドレスに着替えて、髪もアップにし、口紅やシャドーを塗りたし、用意をすませてさっと襖をあけると、彼の表情が輝いて瞳孔が大きく見開かれた。

「なんてきれいなおみ足なんでしょう!」

岡村が叫ぶ。

彼が褒めたのは、ドレスの布地の裾から覗く、白い小さな素足だ。

「僕も画家として、多勢のプロのモデルさんを描かせていただきましたが、藤先生のような美しい足の女性はいません! 」

「そんなことないでしょう。美しい方ばかり、描いていらっしゃったでしょうから…」

頬を赤らめて答えると、

「顔は美人でも、足の指は折れ曲がっていたり、たこが出来ていたり…なかなか足の美しい女性はいないんですよ。僕の目に狂いはありませんでした。藤先生は最高の足の持ち主です」

そう言えば…と私は思い出した。

私の母親が農家育ちで足のコンプレックスがあったらしく、

「娘が産まれたら足の美しい子に育てようと思って、お前にはよちよち歩きの頃から靴をオーダーで作ってはかせて、絶対に正座はさせず、椅子の生活にしたんだよ」

といつも言っていた。

母親は足の美しい娘に育てるため、そうとう心血を注いだらしい。

そのことをふっと思い出したのだ。

「先生、母は足の美しい娘に育てようと、靴をあつらえで一歳のころから作って私にはかせたそうです。そんな母の努力が、今はじめて先生のお目で実ったような気がします。今まで、私の足を褒めてくれた男性なんて、いませんでしたもの」

感激して伝えた。

この先、彼は私の素足を賛美し、ひれ伏してあがめてくれるのだ。

その日はソファーに座り、デッサンをした。

アルシュ紙の画帳をイーゼルに立てかけて、まず鉛筆でおおまかなあたりをとり、次にコンテで直接デッサンしていく。

やや斜め向きと、正面と、違ったポーズで二枚。

静かなアトリエに、アルシュ紙の上を走るコンテの音が、さらさらと心地よく響く。

20分描いて10分休みが絵の基本。

二人だけなので、30分続けて描き、20分休憩と、気ままに描いた。

休憩の合間には、途中のデッサンを見せてくれたり、アトリエにある大きな扉つきの木の本棚から、画集を取り出して見せてくれる。

ワイエスやモローの絵に魅入った。

デッサンの後半では、彼は古びたコンポでモダンジャズをかけてくれた。

「これから、絵を描く時は、藤先生のお好きな音楽をおかけしますよ」

と言ってくれる。

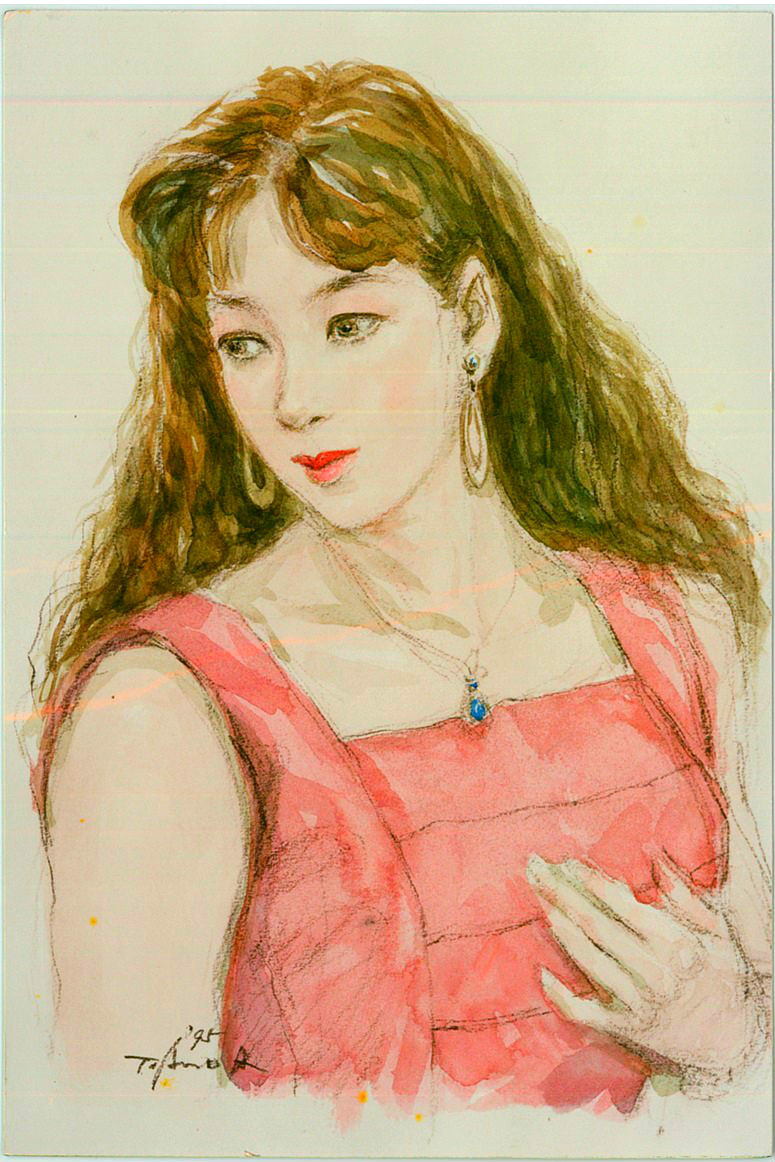

2回目からは、透明水彩による着色に入る。

彼の画法は、ハイライトの部分は白く塗り残して紙の白を生かす白抜き画法で、透明水彩はやり直しが聞かない分、むつかしい。

カレンダーに乗せるドレス姿の妖艶な着衣の半身像は、5回通って出来上がった。

「これが私?! 」

絵を見せられて、叫んでしまう。

惚れ惚れするような美しい女性肖像画だった。

「先生、こんなに美しく描いてくださって、ありがとう!!」

飛びついて思わず礼を言う私に、

「い、いいえ…これでも、まだ藤先生の真の美しさは半分も描き現されていません…」

と彼は真剣な眼差しで告げるのだ。

「先生、このラメの部分、本物の銀糸みたい。どうやってお描きになりましたの?}

質問すると、

「その部分には、これを入れました。ほんのちょっぴりですけどね」

彼は、まるで宝石箱のように美しい36本入りのフランスのパステル鉛筆の箱を持ってきて、見せてくれたんです。

「実は、唇の部分にも、ほんの少しですが、パステルをいれてるんです」

まるで秘密を打ち明けるように囁きます。

「ほんのわずかなんですよ」

「ステキですわ」

見とれていると、彼は、

「僕は、藤先生の肌の輝きを、その美を、僕のこの筆で描き表わしてこの世に残したいんです!」

熱っぽく告げて、

「あ、あのう…これからも、モデルになっていただけますでしょうか? 」

思いつめた熱い眼差しで、じっと私を見つめましたーー。

※ ※

「ええ、いいですわよ」

実に軽く返事してほほ笑むと、

「よかった…ありがとうございます」

彼はほっとしたように吐息をつき、

「それでは、夏の連盟のグループ展に向けて、さっそく絵を描かせてください! 」

と岡村は告げた。

「今度の絵は、どんなポーズがいいんですか?」

「それは二人で、これから考えましょう!」

二人で考える? 楽しい!!

こうして、彼のアトリエに通う生活が始まったのだ。

ユーチューブに描いてもらった絵をアップしています。

絵画モデルM子

https://www.youtube.com/watch?v=K2LlW0h-huA