「また新しいのを買ってきたの?」

不安そうに彼が見る。

「そう、熱心でしょ。この色なら先生も気に入るかも知れない」

パレットに少ししぼりだした岡村は、しばらく見ていた。

筆に取りホワイトと混色する。

それをキャンバスの端にちょいと塗りつける。

クリーム色だ。ふううーっ。

その絵の具は白で溶くときれいなクリーム色に発色した。

少し濃くするとオレンジ系になる。

美しい色だ。

透明感と輝きもある。

「先生、どう? この色は」

おそるおそる訊ねる。

「うん、いいね! まち子の肌色だよ」

やったーっ!!

合格した。

へなへなとその場にくずれそうだった。

「これで描けるわね!」

「そうだね、いい絵をたくさん描こう」

私が持って行ったのは、ベネシャンレッドだった。

ベネチアの画家たちが好んで使ったという色。さすがレンブランドが使った赤だ。

その頃もう一つ苦労したのに、グラッシュ画法があります。

透明色の絵の具を油たっぷりに解くと、本当に透きとおった感じの色になる。

塗ると下の色が透けてみえるのだ。

まず最初に白っぽい基本の肌色を作って塗り、それを乾かしてから、今度は透明色を油たっぷりにといた影色を作って塗り重ねる。

すると下地がすけつつ、美しい影色や肌の赤味がつくのだ。

古代からもちいられたすぐれた技法で、本にもちゃんとのっている。

乾かしては塗り、乾かしては塗り…。

私はこのグラッシュ技法こそが、彼が水彩画で用いていた技法とそっくり同じであり、それでいけると思っていた。

しかし実際にやってみると、

「これはまち子の肌じゃない!」

と彼は叫んだ。

「どうして? すごくきれいな透明の影がついてるわよ」

「みてごらんよ! ぎらぎら光っている」

彼は腕を組んだ。

「それは、油絵だからよ。みる角度が悪いのよ。こっちからみると、光らないから」

彼を手招きしようとすると、

「ちがうね!」

彼は首を振った。

「いくら光らないところからみても、これじゃ、陶器だよ。まち子の肌と質感が違う…まち子の肌はとけるように柔らかいんだよ」

彼は、グラッシュ技法で影を入れると、質感が違うと言うのだ。

ああ、またか。

なんとわからずやで頑固なんだろう!

私は体をかきむしりたくなった。

「これでいいのよ。古典的名画だって使っている技法なのよ。すばらしく美しい影がうつせるわ」

私はなんとか説得しようと試みた。

「これは先生にぴったりで、一番美しい色がつく。お願い、これでいいから、これでやって」

何度も言った。

だけど、彼は、がんとして首を縦にふらなかった。

それは彼が50何年間水彩画家であり、私が無理やり油絵を描かせたことにも起因しているのだろう。

いつも水で描いていた彼は油に慣れなかった。

どうしても彼がこだわるので、透明色をたっぷりの油でといて重ねるグラッシュ技法は使えなかった。

そこで彼のために必死で考え工夫した。

グラッシュ画法に使う絵の具を、不透明にすればどうだろう?

これで油のぎらつきが押さえられる。

アンバーなどの透明色の絵の具を使うときは、わざと少しホワイトを混ぜた。

これで不透明色になる。

そうして作った色に、油をやや多めに混ぜる。

そうすると、テカらず光らず、柔らかい感触の、しかも下に塗った肌色が透けて見える、絶妙の影になるのだ。

塗った後、ちょっと指でこすると、ますます光らなくなり、肌が柔らかい感触になった。

しかしこれはとてもむつかしい技法だった。

絵の具の混色方法。

混ぜる油の量。

この調整方法が実にむつかしい。

油が多いと画面が光る。

だが油が少ないと透明感がなく下の色が透けない。

絶妙のぎりぎり加減を、彼は天才的な指先の勘で、その時々に即興で作りだしたのだ。

もう一つの方法。

それは私が美術書で見つけて来たもので、若い作家が書いた油絵の入門本に紹介されていた方法だ。

まず下地の基本になる肌色を塗る。それをからからに乾かす。これがコツ。

その上に重ねたい色を塗り、布ですっと拭き取る…。

これはまったく画面が光らず、しかも下に塗った色が透けてみえる、と言う利点がある。

この方法も彼が気に入って多用した。

布で拭き取った後、指でこすりもした。

これらの技法を複雑に多用して、彼は油絵を精魂込めて制作したのだ。

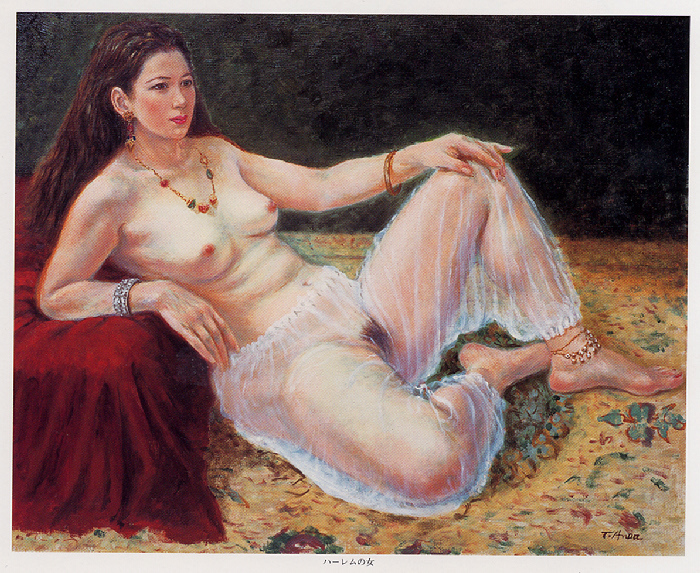

(女の柔らかく艶やかに匂う肌を、その色と香りを、温もりまでも、そっくりそのまま今ここにあるように再現したい…)

(あ、まち子がいる…そう思えるような絵を描きたいんだ)

それが彼の願いであり、一生をかけた執念だったのだ。

※ ※

3年目には念願のチャイナ服を着た肖像画を描いてもらうことになりました。

チャイナ服は自前で持っています。

エンジ色に刺繍の入っているチャイナ服を選び、背もたれと肘掛のついた椅子に座ります。

背後には、衝立をおいて、布地を垂らしてセット。

油絵は、構図を決めて色々セットするのも、楽しいのです。

バックには、渋い緑に渋いエンジの花柄が浮かんだものと、濃い茶色系の布地を買ってきて、2枚垂らしました。

椅子の横には小さな丸テーブルを置いて、岡村が、

「この上には、黒いレースのテーブルセンターを敷いて、その上に、小さな金のコンパクトとネックレスの小物を置こう。女らしくなるよ」

と告げます。

それは後で、花瓶とピンクの花とコンパクトに変わりましたが…。

椅子の背もたれの一部分には、金ラメが入った白い布を垂らしました。

白を人物の近くに少し入れたほうが、人物がなじむのです。

前を見つめた表情で座った私のやや斜めから、彼は描き始めました。

脚は組んでいて、スリットから豊かな太股が覗いています。

足は素足。

品があり、しかも美しく女らしい絵。

ぴったりの構図が出来上がりました。

彼が一番力を入れて描いたのは、華奢な白い素足です。

彼は私の素足が大好きで、

「世界一、美しい足…」

と褒めたたえたのです。

よーく見ると足には色んな色が入っているんです。

「うーん、もうちょっと、この部分、ピンクが濃いかな…」

などと呟きながら、いろんな色を微妙に入れ、1時間でも2時間でも、足をちねちねと描いています。

時には、

「近くで見せてね」

と近寄り、じーっと視線を集中して見つめている。

「もう少ーし、角度を左に変えたほうが形が美しいかな」

などといいながら、にじりよって、足を持ち、爪先をほんのわずか数ミリ、右に変えたり、左に変えたりするんです。

何回も何回も足に触れて、そのうち感極まって、床に這いつくばって触っている。

そんなときは、

「先生やめてよ」

と私は笑いながら、足を引っ込める。

「蛇の生殺しだよ、こんなセクシーなキレイないい足見せられたら、たまんないよ」

と文句を言う岡島に私は、

「ちゃんと絵を描いて。そしたら後で足を舐めさせてあげる。だから、絵を続けてよ」

と告げるのだ。

しぶしぶというか,仕方なく、というか、岡島は、また絵を描き続ける。

彼が足に魅惑されているのがわかるので、私もおもしろくてあきないのだ。

だから、彼がつけたポーズの絵には、どれも、必ず足のつま先までが入っている。

おそらくそこが、彼がもっとも描きたかった部分だからだ。

足には、実にいろんな色が入っているんだ、と彼は言う。

真っ白に輝く素足に、ピンクを入れ、血管のようにも見える緑を入れ、陰の部分を何色にも入れ…オレンジ色の濃い部分を入れ…。

そうして描いた足に、ハイライトを入れようと言って、白っぽい肌色をかぶせてしまう。

全ての色をおぼろにし、白っぽい足になる。

「ちょっと白っぽくなりすぎたかな」

そうしてまた一から色を入れなおす…。

えんえんと彼は、足を描き続けた。

「ねえ、先生まだ足を描いてるの? もうそろそろ他の部分も描いてくれないかな」

「もうちょっと、もうちょっとだからね」

彼はあきもせず、足を描き続けている。

白いレースのカーテンが出窓にかかったアトリエの中は、そんな非日常の世界だった。

「なんていい匂いがするんだろう…まち子の肌から発散する香りを嗅ぐと、男はぼーっとしてなにも考えられなくなる…」

「僕は、母親の胎内にいる時から、まち子に恋焦がれていたような気がするよ…」

彼は、アトリエで、私の美しさや女としての魅力を賛美し続けた。

不思議なもので、当然と思うようになる。

アトリエは密室だから、二人きりの世界なので、なにも差しさわりがない。

他の人がどう思おうと、彼が世界一の美女と言えば、二人の世界ではそうなのだ。

ここでは、あやしいときめく世界に、ひたれるのだーー。

「あれっ、先生、もしかしてトイレに入ってる?」

電話していた私は、驚いて叫びました。

水音が聞こえたからです。

「そうだよ。子機を持ってトイレに入っていたんだ。まち子からの電話を逃しちゃいけないからね」

恥ずかしそうに岡村が答えました。

「あきれた」

私は笑い出しましたが、その頃の岡村は、どこにも行かず、外出せず、まるで、自分で新しく作った家に閉じこもるような生活をしていたんです。

外出するのは、一週間に一度か二度、食料品を買いに行く時だけ。

それも、

「絶対にレジを打つ女性の顔を見ないようにしている」

と告げます。

「なぜ?」

と聞くと、

「他の女の顔を見ると、絵を描くさまたげになる」

と言っていました。

ふいにまち子が来たとき、自分が家にいないと、まち子は帰ってしまうだろうから。

それが心配なのと、他の人間の顔を見たくないので、外に出ない、と言うのです。

彼は、新しい美しい家を自ら牢獄にして、自分で閉じこもるような生活をしていたんです。

声を聞くのも、話をするのも私だけ。

この世界に女性は私一人。

そういう世界を、彼が作ったのです。

だから彼は、いつ訪れても私と逢うとたいそう喜びました。

彼はまた、絵を描かない画家でもありました。

あんなに私を描きたいと熱望していたのに不思議でしょう?

だけど私が行くと、まずお喋りです。

他の人とはいっさい関係を絶って会話することのない岡村は、私が行くと、嬉しそうに話し始めてとまらないのです。

「絵を描いて」

と言うと、

「まち子はすぐせかせるから…」

と不機嫌になります。

彼が私としたかったことは、お喋りと仲良くすること。

この二つです。

私からせかさないと、絶対に自分から絵を描こうとしません。

だから今、あれほどの数の絵が残っているのは、

「絵を描かないとしてあげない」

「絵を描いてからね」

とおあずけや焦らしを繰り返して、なんとか絵筆を握らせたからです。

8年目になると、私の絵は300枚を超え、天井やキッチンにまで、絵や写真が貼られてあふれました。

ある時など、床に落ちた私の長い髪を集めながら、

「床に落ちているお前の髪を拾い集めて、針山を作ったんだよ、ほら…」

と見せてくれたこともありました。

「僕はお琴と佐助の佐助のように、自分の目をつぶしたい。まち子以外の女は目に入れたくないから…だけど画家だから、見て描かなくちゃいけないから出来ない。それがとても残念なんだよ」

彼は、真剣な思いつめた表情で、しみじみと告げるのですーー。