①序章

耳が出るよう刈り上げられた涼しげな髪型と対照的に、高温多湿な日本の夏に削ぐわないジャケット&ネクタイ姿。心遣いのはずが目的となり、誰を幸せにしているのか分からないマナー。経験不足から当たり前のように取られるマウンティング。新卒1年目にだったら、どんな暴言を吐いても教育という美談に。ヒッピーになり損ねた僕にとって、会社は想像以上に息苦しい場所だった。

入社して半年足らずで会社に行くのが憂鬱になった。安定した身分こそ手に入れたものの、目の前の仕事が人生の向上とどう結びついているかが分からず、日に日に生命が干からびていく感覚に襲われる。社会の中に居場所がある何者かになりたくて、会社に入ってみたけれど、何者にもなれる気がしない。ただステータスとしての会社員を手に入れただけだ。自分がこの世界に生まれてきたことを意味付けたい、何かを成し遂げたい。社会に必要とされたい、愛されたい。2017年8月18日、26歳の誕生日前日。藁にも縋るような思いが、友達とのランチ中に口から洩れた。

「俺さ、日本代表になりたいんだよね。できれば努力せずになれるやつで、土日で。何とかならないかな。」

その3週間後、9月10日。藁ではなく箒に縋っている僕たちがいた。ハリー・ポッターシリーズで描かれていた空想のスポーツ「クィディッチ」。アメリカの物好き大学生が非魔法使いのマグル仕様にルールを設定したこのスポーツは、世界大会に40か国が参加するものでありながら、日本代表がいなかったのだ。原宿の竹下通りのDAISOに置かれていた箒を買い占めた僕たちは、魔法にかけられたように高揚しており、人目を気にすることなく箒に跨って跳ねていた。日本でクィディッチが飛び上がった瞬間だった。

②沢木耕太郎にはなれなかった。

会社員になったら、自分の所有権を会社に奪われる気がした。きっかけは単純なもので、友達が就活のためにトレードマークであった金髪を黒く染めていた事。お前の金髪、アイデンティティだったじゃん。そんなに軽々しく捨てちゃうもんなの?もうお前の身体も、意思も、放棄して会社に献上しているようなもんじゃん。いいのそれで?マジかよ?友人の志向や置かれている環境を何も知らなかった癖に…と、今は反省しているが、無駄に驕り高ぶっていた大学生の僕は無駄に悲観していた。そんなの幸せじゃない、自分の所有権は絶対に手放しちゃダメだよ。他のやつらがどうかは分からないけれど、他でもない自分はどこかの何かに帰属せず、飄々と社会を渡り歩いてやる。やたら全能感に満ちていた僕は、大言壮語を並べた後、大学を休学。ヒッピーを標榜して海外に飛び出した。だが、そんな都合よく地球は回ってくれるわけが無い。揚々と旅をするつもりが、フィジーでは詐欺に遭って裁判を起こす羽目になり、オーストラリアでは誤認逮捕と職のない恐怖(ワーホリで何処にも雇ってもらえなかった)を味わい、フィリピンで睡眠薬強盗に襲われたのだ。驕れる者久しからず、すっかり冷却された僕は、一回り腰が低くなって帰国した。

社会に帰属がない日々を送る中で、ジョンレノンの「Work is life, you know, without it, there’s nothing but fear and insecure.」という言葉が骨髄まで浸った事と、一人じゃ生きていけない人間として社会に居場所が欲しかった事とで、胸まで伸びた長髪をバッサリ切って就職活動をした。息苦しいスーツへの忌避や、高すぎる自己評価が邪魔し、就活で求められる学生への調整は非常に難儀であった。自分がコスパ感覚で値踏みされているように思えて、常に吐き気がする。そんな不器用で馴染めぬ自身にも嫌気がさし、何度も就活を辞めようとした。ただ、拾う神は居てくださるもので、25歳の新卒ながら志望していた広告系の会社に就職することができた。スーツを着てビジネスを設計する営業の自分は想像できなかったけれど、服装・髪型自由のクリエイティブ部門で、企画を考える未来には希望を持てたからだ。少しでもその志向を感じ取ってもらえるよう、スーツではなく、ネパールの民族衣装をまとって入社試験に挑む等、小細工も図った結果なのかな、と小さくガッツポーズをしていた。

これにて自分と社会で折り合いが付き、めでたく入社…を迎えるつもりであったのだが、その道中に強すぎる自意識は悉く介入を図ってきた。僕のキャラクターを紹介する意味もかねて、内定後~入社までの話も語らせてほしい。例えばピアス。内定式で100人を超える同期全員がスーツを着ている姿に眩暈を覚えた翌日、タトゥースタジオを予約してピアスをあけてしまった。大好きな同期に対して不躾な物言いになるが、全員がスーツで人事の話を聞くという光景は、会社の構成要素の一つとして取り込まれる宣言のように見えて、自分がまるっと会社に剥ぎ取られるような感覚を覚えたのだ。割りばし程度であればすんなり通る耳穴に、弾丸状のピアスを突き刺したとき、剥がされかけていた自分が身体にピン止めされるような安堵を覚えた。そして仕事の再考。悶々と考えた末に、仕事は命を繋ぐために行うこと、それならばと、命に一番近い第一次産業に触れようと漁業の現場に顔を出し始めた。マグロ漁船に乗り、牡蠣漁師の元で水揚げ作業を行う中で見えてきたのは、まさしく“Work is life”の世界。自身の仕事に誇りを持っていた漁師の姿はひたすらに輝かしかった。高校の部活で、ヘルニアを抱える事になっていなかったら、本気でこの道へと進んでいたかもしれないが、マグロに負けちゃう弱腰の僕だから…と何とも消極的な理由で、会社員へと意識を落ち着かせた。極めつけは入社式の当日、会社の最寄駅で無駄に立ち往生している僕がいた。『深夜特急』で有名な沢木耕太郎が、新卒で銀行に入行する際、雨が降っていたという理由で道を引き返して辞めたというエピソードが強烈に刺さっていたからだ。ここで引き返したら、沢木耕太郎になれるのではないか。何度も海外で痛い目に遭っているくせに、勝手な脳はロマンチックに現実を解釈する。しかし、悲しいかな入社式の日は晴天で、そのうえオフィスは駅と直結、雨に濡れる余地がなかった。天候にも立地にも味方されなかった僕は、7~8分ウダウダしたのちに改札へと向かった。沢木耕太郎にはなれなかったのだ。

そんなこんなで始まる会社員ライフ。現場に配属される、研修期間までは幸せだった。毎晩開催される飲み会と、第一線で活躍する社員の講義は、言わずもがな充実していたし、その延長線上にある未来という言葉だって輝いて見えた。同期の誰もが希望職種や青臭い夢を語り、それが先輩方に両手を上げて歓迎される。本当に幸せな時期であった。しかし、研修が終わると同時に、現実へ直面する。配属だ。何かを成し遂げたいと高ぶる心とは裏腹に、会社が必要とする業務は異なるのは世の常で、僕が配属されたのは、スーツを着る営業セクションだった。

③過冷却

配属されて2週間ほどは特に問題はなかったが、あっという間に化けの皮は剥がれ、1か月もすれば先輩に昼食を誘われることがなくなった。営業セクションの中でも、わりと硬めの部署に配属された僕は、驚くほど周囲に馴染めなかったのだ。前章でもツラツラ並べた意味不明な自意識と、同期がおらず一番近い年次の先輩が6年目という集中砲火に適した環境、仕事もよちよち歩きであった事も相まって、一挙一動が各先輩方からの叱責の的だった。毎日毎日指導を受けているうちに、徐々に見張られているような意識が植え付けられ、心根が億劫になっていく。なんとか勇気を振り絞って、先輩に分からないことを尋ねても、返ってくる高圧的な態度に委縮し、焦りと緊張から、言葉が紡ぎあげられず、頭が真っ白になる。空白を埋めるように口から突き出るのは「失礼しました」「すいません」「確認します」。被虐待児が自省を求め続けるように、僕も当て処ない責任追及を自分に課していた。また、業務に際しても、降りてくる仕事は当たり前のように規定仕事の"進行"で、自分が介在することで何の価値を生めているのかが分からなかった。1年目のくせに生意気な、と思われるかもしれないが、1年目なりに自分で自分の仕事に誇りを持ちたかった。自分が世に良い影響を創っていると思いたかった。企画をしたかった。

会社はあくまで営利組織であり、上記の状況はきっと間違っていない。僕のための会社ではなく、会社のための僕。ちゃんと読んでないけど、雇用契約にもそう書いてある。チームで仕事をする以上、異物は調教した方がタメだし、実績の無い奴に面白い案件は飛んでこない。こんなの分かり切っている。だが、意味不明なマナー本に書いてあるプロセスで、熾烈な就職活動を丁寧にくぐり抜けてしまった僕は、あたかも会社がユートピアであるような催眠をかけられてしまっていたのだ。立ち現れる当たり前の現実、上手く方向性を調整できる器用な人間なら、難なくいなせるのであろう。だが、僕のように対応できず、ボタンをかけ違えたまま進んでしまった者から心を病んでいき、会社に来れなくなってゆく。仲の良かった同期が配属された後、続々と休職する様を見て、明日は我が身と怯えながら日々を過ごしていた。(予防策にと、精神科医と知り合って飲みに行ったりしていた。)時折、会社を離れることも夢想したが、その度に学生時代の海外周遊がフラッシュバックする。会社側に立とうとする自我の一部が「何がヒッピーだよ、同期より3歳も年上のくせに。」と刺してくる。一度折れてしまった魂、現状に叛旗を翻す事は無かった。会社員になろう、不器用ながらに環境への適用を試みると、徐々に心は冷めていく。これと反比例するように、気晴らしのための合コンが増えていく。週一のペースで女の子とバカ騒ぎし、ラインを交換する事で、人生の直視を避けていた。クリエイティブに熱意を燃やすことも、先輩方に茶化されすぎて、恥ずかしいことのように思えていた。入社3か月目の7月には、心が過冷却されており、何が楽しいのかも分からなくなっていた。

④香港の語り手と銀座の語り部

そんな冷え切った心をどうにかすべく、社会人初めての3連休(海の日連休)で、友人と香港に行くことにした。沢木耕太郎『深夜特急』のファンでありながらも、訪れていなかった彼の旅のスタート地点。漠然と東京を離れたかったのもあるが、香港に行く事で沢木耕太郎同様に、何かが始まる気がしたのだ。そんな高尚っぽいことを考えながら、俗っぽく深夜特急の聖地巡礼ルートについてwebを漁っているときだった。なんとリーマントラベラーこと、東松さんも同タイミングで香港を訪れるというニュースが飛び込んできたのだ。激務の広告会社に勤めながらも、平日を“トランジット”として、週末や休日だけで世界1周を叶えた東松さん。ずっと会ってみたかった人だった。同業でありながらも、人生を楽しむ彼に会うことで、今の自分を変えられるのではないか。香港でお話できないかなと考えていた、その時であった。

「香港でお茶会します。現地にいる方、良かったらお会いしましょう。」

流れてくるFacebookのフィードに何かの運命を感じ、すぐに東松さんへメッセージを送った。

海に面しているため湿度が高く、ガヤガヤとした熱気に満ちた香港。汗ばみながらホテルの喫茶ラウンジでお会いした東松さんは「デカかった」。もっと色んな印象を持ってもいいはずなのに、身体がデカいという、驚くほど知能指数の低い感想しか抱けなかった。ほんとうにデカかったのだ。そんな感受性に乏しい脳みそを叩き起こすように、東松さんの言葉たちは、僕をぐわんぐわんと揺らした。

「僕の週末は64時間、金曜日の17:30~月曜日の9:30まで。」

「サラリーマンは最強の職業。会社がサポートをしてくれるから、やりたいことでお金を稼ぐ必要がない。」

「会社の中でやりたいことを見つけられない人もいる。」

耳を傾けるうちに、会社の中でどう生きるかを意識している自分に気づかされた。所属をあんなに嫌っていたくせに、部門だとか配属だとか、会社への所属ありきで物事を考えてしまっている。なぜ会社だけで世界を閉じようとしていたのだろうか。アイデンティティの置き場は会社の外に在ってもいい。サラリーマンにはそれを叶えられる自由な時間、土日がある。3か月間スーツを着ただけで、無様なくらいに縮こまっていた。東松さんはリーマントラベラーをする中で学んだ、世界中の色んな“生き方”を、日本に発信していきたいと言っていた。満足のない“生き方”をしていた僕には、その“生き方”がカッコよくて仕方なかった。僕も僕の方法で何かの“生き方”ができるはずだ、考えないと…。業務では息を潜めていた企画脳が、緩やかに色付き始める。黙々と考え、アイデアを回せば回すほど、ワクワクしている自分がいた。

そんな脳をアイドリングさせながら迎えた7月の最終金曜日、業務の隙間を縫ってトイレに行き、忙しなく連絡を取る僕がいた。そう、合コンの人員確保だ。当該合コンで幹事格であった僕は、自身のメンツと来てくれる女の子のためにも、面白い奴を呼ぶことに必死になっていたのだ。何が色付き始めた企画脳だ、と思うけど、これが男なのだ。許してほしい。揃ったのはニューハーフ風俗の店長、とあるマイナースポーツの日本代表、クラブ慣れしたイケメン、睡眠薬を飲まされたことのある僕、というレアルマドリードに野良犬が紛れ込んだみたいなパーティー。ピッチは若手サラリーマンの聖地コリドー街、試合開始は20時だった。

案の定、3人のプレーは圧倒だった。各自持ち前の特技を生かし、会話のボールを華麗にパスし、ゴール(女子)へ攻め立てていく。見る見る女子を魅了する彼らを前に、あまりに僕は非力だった。エースだったのはニューハーフ風俗店長。日常を語り上げるだけで、ドッカンドッカン笑いを取る。マツコだと、逆に知らないんじゃないかの世界は、僕たちが聞いても面白かった。そして聞き入っているタイミングで、僕らにキャストの写真を見せてきて、営業をかけてくる。店長の名前は伊達ではなかった。テーブルの端っこに視線を伸ばすと、イケメンが家族構成を尋ねられている。彼だけ合コンを飛び越え、別次元のゲームになっていた。ちなみに母親は彫刻家らしい。家族揃ってセリエAだった。正統派で健闘していたのは日本代表君。競技を紹介しながら「今度練習来る?教えてあげるよ。」と日の丸を振りかざして土日の予定にまで食い込んでいたのだ。僕はといえば、海外であった珍エピソードを話すだけのbotとなっていた。銀座の語り部に需要はない。サポーター達にペットボトルを投げつけられるであろう、酷いプレーばかりしていた。

結論から言うと、女の子が全員彼氏持ちで1次会解散という、フーリガンが騒ぎ立つバッドゲーム。3人のストライカーと共にトボトボ帰宅したのだが、その道中、今を語れぬ自分が恥ずかしくて仕方なかった。モテなかったのも勿論あるけれど、それ以上に何者でもなくて、過去の自分におんぶになっている自分が悔しかったのだ。ニューハーフ風俗店長のように仕事をアイデンティティにまで昇華させることも選択肢にはあったが、おそらく向いていない。各々のドメインを持って何者かを語る3人を眺めながら、漠然と自分の身の立て方について考え始めるのだった。悲しいかな、男の物語はいつだって、女の子から始まるのだ。

⑤タカオ君

今から始められることで、土日で完結することで、周りにも面白がられて、自分ものめり込めること。東松さんと先日の合コンのおかげで、結論はすぐに出た。

「土日で日本代表になろう」

コロコロコミックを読んでいた頃、日本代表は身近なものだった。ベイブレードを回せばタカオ君に、卓球ラケットを握ればペコに、野球のグローブを嵌めればイチローになれると思っていた。無垢に「将来日本代表になりたい!」と大人たちに言っても、歓迎すらされたはずだ。だが年を重ねていくにつれて、身体能力や才能、お金、時間、社会の需要等々を理解して縮こまっていく。さらに悪いことに自分なんて…と自身の値踏みをはじめることで、日本代表への道を意図的に断っていくのだ。だけれども、考え次第で、なんとでもなるのではないか。土日だけでも人を沸かせる事ができるのは、東松さんに習った。もう一度あの頃を思い出そう、未来に対してエネルギーを持ち続けられた自分になろう。日の丸を背負ってやろう。再加熱に乾いた心が、藁にもすがる勢いで語りかけてきた。想いは言葉となれば、行動となり、現実となる。夏でもネクタイをしていたおかげで、喉元に言葉を溜めておけず、口から漏れ出るまでに、日数はそんなに要さなかった。2017年8月18日、26歳の誕生日前日、友達3人とのランチ中にその瞬間を迎えた。

「俺さ、日本代表になりたいんだよね。できれば努力せずになれるやつで、土日で。何とかならないかな?」

==========

「面白いじゃん!世界大会あって日本代表がいないスポーツ見つけて、それをやればいんじゃね!?」

まず、乗ってきたのは、会社の同期マーケッター、ネイサンこと水越君。後に日本クィディッチ協会の屋台骨になる彼は、常に行動が早く、話しながらもスマホで検索し始めた。するとすぐに、謎の界隈に顔が利くエンジニア原田さんが続いた。

「僕さ、最近知った面白いスポーツがあって。クィディッチって知ってる?ハリー・ポッターに出てくるスポーツなんだけど・・・。調べてみようか。あっ、たぶん日本代表はいないよこれ。」

バイリンガルでグローバルガールのたーちゃんは笑っていた。

「じゃあ、いつやる?はい、みんな予定表出して~?」

ハリー・ポッターが好きだった僕は、勿論クィディッチは知っていた。1~7巻を何周かしていたこともあって、グリフィンドールのチェイサーと言われたら「アリシア・スピネット/ケイティ・ベル/アンジェリーナ・ジョンソン」と速答できるくらいに知っていた。だが、魔法界のスポーツが、まさか現実でやられているとは…。Youtubeにあがっている動画を4人で覗くと、空を飛べないマグルの若者たちが、箒に跨って走り回り、ボールを投げている。俄かに信じられなかった。はたから見れば滑稽に見えるかもしれないけれど、求めていたのはこういうやつだ。土日だけで目指す日本代表、というコンテンツに、幾ばくかのクレイジーを求めていた僕にとって、クィディッチはうってつけであったのだ。

その3週間後、9月10日。渋谷のフレッシュネスバーガーに集まった僕らは、ポテトをつまみながら「日本クィディッチ協会」を立ち上げた。そして自動的に日本代表に内定した。日の丸はこんなカジュアルに背負えるものなんだね、タカオ君。

⑥4人

スポーツの協会を立ち上げたことのない僕らが始めたのは、まずFacebookアカウントをつくること。ネイサンが15秒で描いた、箒に乗った棒人間がJapanのJの字に飛んでいるというロゴに、じゃんけんで負けた僕の携帯番号・家の住所を本拠地として開設は完了した。

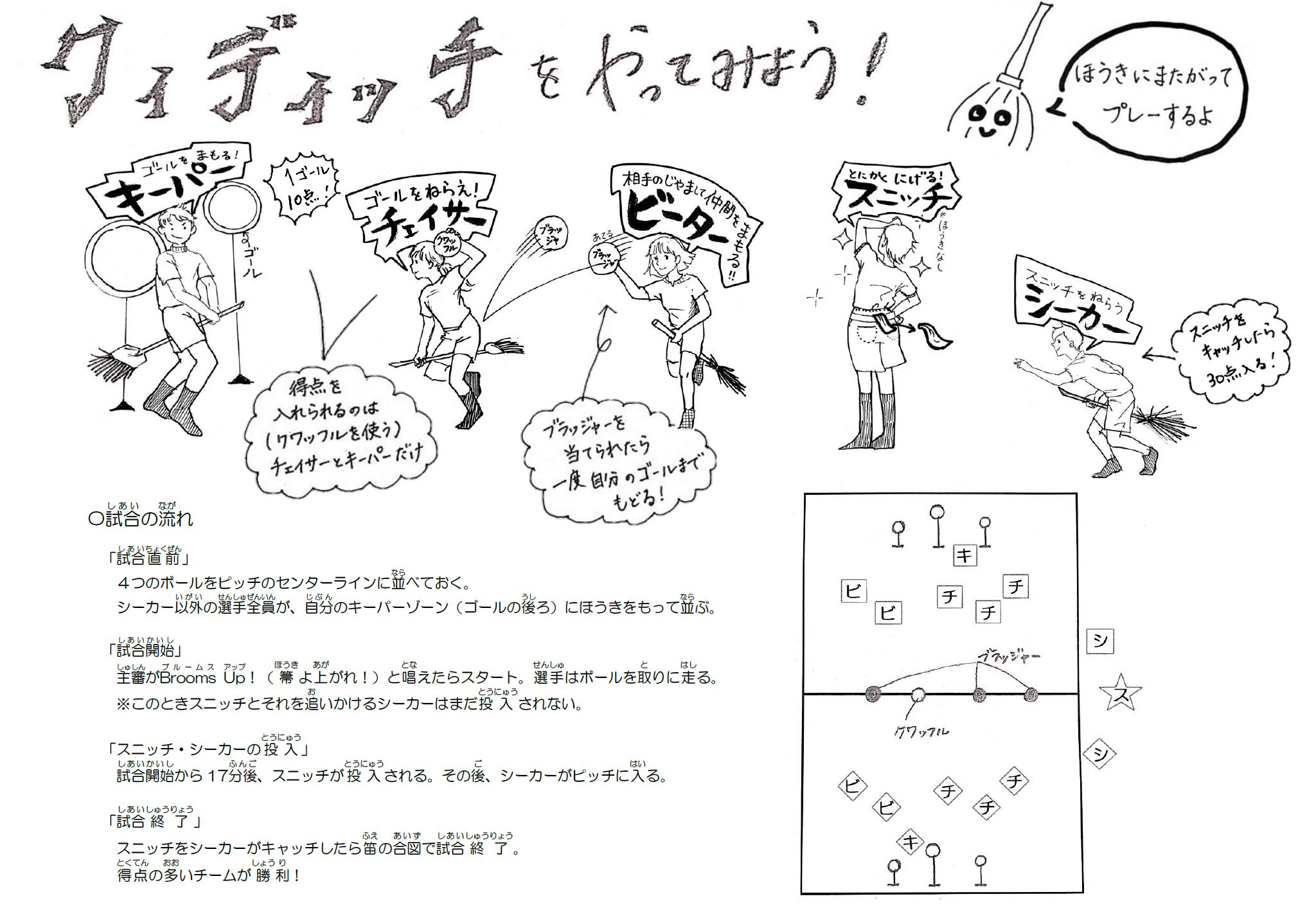

途中で『日本クディッチ協会』というアカウントを見つけてドキっとしたが、何も動いていなかった。キャッチーなコンテンツだし、やっぱり考える奴はいるんだな。だがね、行動に移した奴の勝ちだよ。ニンマリと笑いながら、競技の全容理解へと移った。英語が得意なたーちゃんを主軸にして、英文でwebにあがっていたルールを翻訳する。そこから浮かび上がってきた概要は下記の通り。

※下記時間ある方は見てみてください。

=================

◾︎フィールド

コートの大きさは33m×60mの横長。ゴールポストは各チームに3本ずつあって、高さはそれぞれ3feet(0.91m)、4feet(1.37m)、6feet(1.83m)。その先端にフープがついている。直径は32~36inces(81cm~86cm)。

◾︎プレイヤー

1チーム7人で構成される。そのうち、同じ性が4人を超えてはならない。また性は、プレイヤーが自認している性とする。

◾︎箒

・常に箒に跨ってないとダメ。箒から降りてしまったら、ペナルティ。手に持っているボールを落とし、自陣のゴールまで戻り、タッチしてから跨って再開しなくてはいけない。

◾︎ボールとポジション

1. クアッフルとチェイサー

・クアッフルというバレーボールをゴールフープに通すと。1ゴール10点。3つのゴールフープ、どれに通しても10点。クアッフルはフィールドに1つ。

・このクアッフルを扱うのが、チェイサーというポジション。各チーム3人。パスを繋いでゴールに入れる。

・正面から&片腕という条件であれば、タックルによって、相手ボールをスティールしてよい。

2. ブラッジャーとビーター

・ブラッジャーというソフトバレーボールに当たると、箒から降りた時と同様のペナルティとなる。手に持っているボールを落として、自分のゴールフープにタッチするまで、ゲームに復帰できない。

・ブラッジャーはフィールドに3つ。このボールを扱うポジションがビーター、各チーム2名。ブラッジャーを相手チェイサー・ビーターに投げて当てることで、プレイの邪魔をする。

・ビーターはクアッフルに触れない。同様にチェイサーもブラッジャーを触れない。

・ブラッジャーは身体に当たるとペナルティだが、クアッフル、またはブラッジャーでガードする事ができる。

・ボールを持っていないビーターが、相手ビーターにブラッジャーを投げられた場合、落とさずキャッチできればセーフ。

3. キーパー

・基本はチェイサーと変わらない。ブラッジャーと敵チームのタックルに気を付け、クアッフルをパスを繋いでゴールを目指す。

・ただ、ゴール周辺に引かれたゴールラインの内側では、ブラッジャーに当てられてもペナルティを受けない・相手チームにタックルされないという特殊能力を持つ。

4. スニッチとシーカー

・試合が開始して17分後に、テニスボールの入った黄色い靴下を腰にぶら下げた、黄色い服を着た審判格のランナーが投入される。ボールはスニッチ、ランナーはスニッチランナーと呼ぶ。

・18分後にスニッチをキャッチするためのシーカーが投入される。各チーム1人ずつ。スニッチランナーからスニッチを取ると30点。

・スニッチランナーは、どちらのチームにも与せず、審判格の人間として各シーカーから逃げる。

・シーカーはブラッジャーに当たると、他プレイヤーと同様、箒から降りて自軍のフープまで戻らなくてはいけない。

・スニッチランナーに箒を取られると、箒から降りたと判定されるため、ゴールフープに戻らなくてはいけない。

【試合の流れ】

・各チームゴールラインに並んだあと、審判の「Blooms down」の合図で箒を地面に下ろし、自身も腰を落とす。「Ready」の合図で準備をし「Bloooms up」の掛け声と共に試合開始。センターラインに並べられた4つのボールをダッシュで取りにいってゲームスタート。

・スニッチを捕まえるまでは試合は終わらない。(時間が経つごとにスニッチの逃げれる範囲やアクションが制限されていくため、ちゃんと捕まえられるようになっている)試合終了時に、得点の高いチームが勝利。

=================

J・Kローリングの空想をできる限り現実世界のスポーツへと翻訳すると、こうもなるのか。ハリー・ポッターを読み込んでいたおかげで、なんとか理解できたものの、想像以上に複雑だった。ボールが3つ、ポジションは4つで、各々のプレイヤーと触れるボールは呼応している。動きは差し詰め、チェイサー&キーパーはハンドボールとラクビー、ビーターはドッチボール、シーカーはしっぽ取り鬼ごっこといったところか。そしてこれらが箒に跨ったまま、同じコートで同時進行しているのだ。面白いなと思ったのは、性別の項。性の多様が謳われる時世に沿った、同じ性が4人以上居ちゃダメで、自己申告した性で7人のチームを作るというルール。どんな人にでも門戸が開かれた、懐の広いスポーツだと思った。ブラッジャーを当てることで、相手のボールを奪うチャンスが作れるなら、性差や個々人の体力・体格差も乗り越えられるであろう。やってみたら面白そうだぞ。

まずは道具を揃えてみることにした。フレッシュネスバーガーのすぐ近くにあるドン・キホーテに向かって、売り場にあった箒を3本ほど買い占める。ダメだ、全然足りない。少なくとも14本は必要なのに。1本300円近くするのも、地味に痛手だ。そう思った矢先、ネイサンが原宿竹下通りのDAISOに電話をかけていた。在庫を確認してもらうと、何本かはあるとのこと。すごいぞ、竹下通りのDAISO。ファッションの最先端の地で在りながら、こんな局所的なニーズに応えてくれるなんて。しかも108円(税込)。喜び勇んで赴くと、箒が5本ほど売られていたことに加え、ゴールフープ代わりになるであろうフラフープも6本分、クアッフルとブラッジャーになりそうなソフトなボールも、ピンク1つに緑3つと、色違いで計4つある。タイマーやホイッスル、靴下にテニスボールと、必要そうなものをかき集めていくと、ゴールポストを除いてあらかたDAISOで揃ってしまった。嬉しくなった僕らは、道路の上で箒に跨ってピョンピョン跳ねながら、練習会の画策に走った。さあ、始まるぞクィディッチ。都内のフットサルコートを1か月後の10/15に予約し、FacebookやTwitterで友達中に告知して日本初のクィディッチ練習会に臨んだ。

結果、来てくれたプレイヤーは4人だった。集まった協会員は3人の計7人、1チームの人数だ。(ちなみに休んだ協会員は僕だ。前日に食べた火鍋で腹痛となり、ベッドから出られなかった。) 聞くところによると、フラフープをフットサルゴールに結束バンドで括り付けてゴールフープとし、3人対3人でミニゲームを行ったらしい。フットサルコート代を4人からの参加料で回収する事は勿論叶わず、協会員で7000円ずつの頭割り。苦いスタートとなった。ここから三鷹のフットサルコートをメインにして、月に1度の体験会を今に至るまで続けていくのだが、集まらないコート代を協会員が身銭を切り続ける赤字の道は、8回目の練習会まで続いた。

⑦可能性のスポーツ

僕の初クィディッチとなった2回目の体験会は11月。一層の本腰を入れて広報した事が奏して、プレイヤーは11人集まったのだが、ナメクジ喰らえとばかりの酷い内容だった。まず、基本のルールが複雑なため、参加者の理解具合はマチマチで、ゲームが上手く成立しない。そして協会側もルールをあまり理解していないため、参加者から「この場合って、どうなるんですか?」の質問で1回1回ゲームが止まる。混乱の末に、ビーターはボールをドリブルして運ぶ、なんていう意味不明な独自ルールを作る事で対応していたが、まずますゲームは混乱するだけだった。コート代は26000円。1人あたり1000円の参加料をいただくものの、残りは協会負担となった。ここで参加料2000円くらいをいただいていれば、もう少しは健全な運営になるのだけれど、内容が内容だけに、とても値上げには踏み切れなかった。

協会内でルール翻訳・勉強会を実施し、ある程度知識を積んでから迎えた3回目の12月体験会は12人の参加。4人の協会員と合わせると計16人となったため、審判1人・スニッチ1人として、初めて7人対7人の試合を実施した。後世で羨まれるであろう日本初のシーカーは、ハイスペック女子大生の笹口と、タッチフットプレイヤーのいずみちゃん。二人ともおでこに傷はないうえに、コンタクトで直毛だった。

赤字続きではあるものの、協会の立ち上げから3か月でスニッチを入れたゲームを実施するところまで、レベルが上がった。2回目体験会のリピーターが2名いた事と、ルール翻訳・勉強会により協会の審判スキルが上がっていた事ともあって、一応はゲームの体裁が整うようになったのだ。プレーしてみて、このスポーツの魅力が分かった。クィディッチは、可能性のスポーツだ。

まず箒。跨って走り回ると滑稽であるかもしれないこの掃除用具が、クィディッチを面白く仕立て上げている事に気づいたのだ。機能面で言えば、程よく身体の動きを制限する事から、競技としての均整をもたらす。両手を使おうとすると、両股でグッと箒をホールドする必要があるため、動けなくなる。走るためには常に片手で支える必要が出てくるため、ボールさばきやディフェンス等々、片手で対応しなくてはいけないのだ。ドリブルでボールをはこぶバスケ、手を使うとハンドになるサッカー。これと同じように、箒という制限を加える事で、競技に面白さと興奮が生まれるのだ。また情緒面で言えば、形容し難い昂揚と快感がある。小学校の時、掃除の際にふざけて箒に跨り走り回っていた時に感じた底抜けの自由、浮遊感だ。タカオ君になりたい、日本代表になりたいと言えた心持ちが、箒によって蘇るのである。また当たったら、自軍のゴールフープまで戻らなくてはいけないブラッジャーのおかげで、非常に戦略性に富んだ競技にもなる。ボールを持っていないチェイサーは、味方のクアッフルを前に進めるために、わざと敵のブラッジャーに当たりに行くようなone for allのチームプレイが求められ、ビーターは自チームのブラッジャー保有数は1個か2個か(ブラッジャーはフィールドに3個、各チームビーター2人なので、必然的に片チームが2個・1個のバランスとなる)のステータスであることを理解した上で、ゲーム全体を見渡しながら、自チームが有利になるように、当てに行く相手を慎重に選ばなくてはならない。余計なプレイヤーをゴールフープに戻している間にクアッフルを運ばれてしまったら意味がないからだ。そしてスニッチをキャッチすると30点というのも、かろうじて一発逆転が狙える絶妙なラインだ。試合終了まで、各チームが勝利の夢を見れる。

思い返せば、日本のスポーツは、部活カルチャーと密接に根付いているからか、1秒でも速く、1点でも多く、1cmでも長く…が貴ばれる勝利至上主義の傾向があるように思える。そこで活躍できるのも、身体能力が優れたアスリートだ。もちろん、人体の極致を目指して身体を研ぎ澄ませるのもいいけれど、スポーツは他の楽しみ方もある。身体を動かすのは、純粋に楽しいことであり、価値受容は1つだけでないのだ。スポーツの殻を被りながらも、箒に跨ることで制限を加え、ブラッジャーによって身体能力差を超え、スニッチによって勝利の偶然までルールに内包する。今までの尺度では測れない、この“変”なスポーツが、たまらなく愛おしくなった。フィジカルエリートでない僕が、日の丸を背負いたいがために始めたクィディッチであるが、それだけでない大義も感じ始めたのである。

“変”なスポーツであるかもしれないクィディッチ、だがこの“変”な事を親しみのあるものへと変えることができたら、その人はその分だけ世界を拡げ、価値を受容できるようになる。何人かの参加者は、最初は箒に跨ることすら恥ずかしがっていたが、体験会の後半になるにつれて平然と駆け回っていた。小さい1歩かもしれないけれど、その人の世界は確実に箒1本分拡がったのだ。こうしてクィディッチを通じて、“変”ってなあに?と問いかけていきたい。それによってスポーツを、延いては社会の在り方を柔らかくしたいのだ。まだまだ沢山の陽の目を浴びぬ価値、興奮、幸福達が、 “変”の一言で切り捨てられているこの世の中。大層な事を吐いている僕だって、きっと意識しないうちに“変”を切り捨て、見落としているであろう。だからこそ、可能性の塊みたいなこのスポーツで、“変”の許容の入り口を作ることが必要なのだ。そして箒1本分拡がった視界で世界を見渡せば、新たな“変”を見つけてワクワクできる。一人で見れる視界は限られているけれど、スポーツという身体で分かるユニバーサルなフォーマットであるからこそ、みんなで拡がった世界を見れる。こうしてこの世から皆で“変”を見つけ受け入れ楽しむことを、相互作用的に行っていくことで、“変”をいじめない、柔らかくて優しい世界へと繋がっていくと思うのだ。J.Kローリングの想像は、人間のクリエイティビティによって具現化された。このクリエイティビティを以て、今度は逆に世界に魔法をかけたいのだ。

⑧小山君

ポテトを食べながら協会を立ち上げられて、3か月程度で一応のゲームは成り立つクィディッチ。だからこそ、同じような考えのやつが現れたら怖い。他協会の出現は脅威であった。自分たちがオフィシャルであるように見せるために、体裁を整え始めた。まずはHPの準備をしようとhttp://quidditchjapan.org のorgドメインを取得。個人サーバーを持っていた会社の同期ゆうし君に協力を仰ぎながら、HP制作を始める。ロゴもクリエイターの原谷君に創って貰い、スタイリッシュなものへと刷新した。クィディッチ界でのFIFAにあたる「International Quidditch Association; IQA」に新興国として助成金がほしい旨の申請を出して、Japanの存在をアピール。また、知り合いの放送作家や、テレビ局の知り合いに声をかけたり、朝の情報番組やバラエティ等、食いついてくれそうなテレビ番組へ投稿を寄せる等、メディア露出も狙い始めた。東松さんも体験会に誘ってみた。お忙しいであろうに「行きたいです!ただ、予定が合わず…。残念です」とのコメントを貰った。社交辞令かもしれないけれど嬉しかった。

空振りの施策も多かったけれど、協会は少しずつ前に進み始める。協会設立から半年となる3月の6回目の体験会には、体験者数が計51人を超え、競技人口100人(10の位で四捨五入)のスポーツと名乗れるようになった。広報活動にと、体験会の模様を記録し、同期の長井君にPVを作成してもらった。その傍らで、ネイサンはGoPROをつけた箒「ニンバス2000」を制作し、「ニンバス2000」に跨ったうえでのプレイ動画をアップしていた。マグルには早過ぎる、酔い止めが欲しくなる映像だった。ゴールポストはアメリカから輸入を検討したが頓挫、なのでフープをゴールに括り付けるスタイルで暫く続けた。そんなGOING STEADYに運営することで満足していた僕らを揺り動かしたのは、体験会の常連プレイヤーで、歯医者のはじめさんからの連絡だった。

「あのさ、『日本クディッチ協会』っていうのが5月にお台場で体験会を実施するみたいなんだけど」

恐れていた事態が訪れてしまった。設立時に発見したものの、完全に休眠アカウントと思っていた『日本クディッチ協会』。一度スタートを切るやいなや、ずば抜けた行動力とスピード感で前に進んでいった。僕らがナアナアに進めていたHPを即座に立ち上げると、体験会にスポンサーをつけ商品の無料配布を発表。そして実施した5月の体験会には36名のプレイヤーを集めたのだ。僕らがお役所なルートで入ろうとしていたIQAのコミュニティにも、Facebookグループで即参加。日本で活動を始めたことを宣言した。見事なくらいあっさり追い抜かれた、ものの2週間で。ファイアボルト*かよ。相手は「クディッチ」、俺らは「クィディッチ」、と原作由来の名前を冠していることで矜持を図っていたが、その頃には「日本箒玉協会 Japan Quidditch Association」と名前が変わっていた。僕の思惑を見透かしているかのようであった。ゴールポストも、自作していて本格的だ。事態を重く見た僕らは、急いでHPを完備し、メーカー勤めの友人にお願いしてサンプリング商品の提供を募り、36名を超える人数を集めようとした。結果HPは出来上がり、トイレタリーメーカーと飲料メーカーからサンプリング商品を貰い、初めて24人を集めてコート代の協会負担がなくなるも、目に見えて劣勢。敵を知ろうと代表者を調べてみると、アメリカでクィディッチをプレーしていた東大院生『小山君』であることが分かった。元プレイヤーなので僕らに無い実践的なクィディッチの知識を持っている。その上2週間で僕らを抜き去る行動力と、学生ならではの圧倒的時間の優位を持ち合わせている。僕らが創った協会は、喰われる未来しかなかった。1日遅れるだけで、何十歩も置いてかれる。意を決して僕らは、小山君にメッセージを送るのであった。

「こんにちは。日本クィディッチ協会の西村,水越と申します。

クィディッチ日本代表をW杯に送りたい、またこのスポーツを日本に広め、盛り上がりをつくりたい。

この真剣な想いから、2017年10月から毎月練習会を開催しています。

日本箒球協会さんの活動を拝見し、是非一緒に協働できないかと思い連絡させていただきました。

近いうちにお話しませんか?御返事お待ちしております。

宜しくお願い致します

西村,水越」

返信は1日後であった。

「西村さん、水越さん、

こんばんは。メッセージありがとうございます。

日本箒球協会(日本クィディッチ協会)代表の小山と申します。

当団体も、2020年W杯への日本代表チーム派遣を大目標に、クィディッチを日本に普及させるべく活動しております。

同じ目標を持つ団体同士として、協働が可能なら双方にとってプラスだと当方も考えております。

是非近いうちに一度、お話出来たら嬉しいです。

よろしくお願い致します。

小山」

お互いがクィディッチ協会を名乗りあう奇妙なメール。この後、何通かのやり取りを経て、実際に会う日取りは決まった。今回の会合はどのような形になればゴールなのであろうか、ネイサン(水越君)とは特に何度も話をした。世界ボクシングのように協会が分かれるのはダメだ。ただでさえクィディッチはマイナースポーツ。世間から胡散臭く、安っぽく見られてしまう。IQAからも怪しまれて、日本代表の輩出も遠ざかるかもしれない。だから、合流以外に手はない。それも吸収合併ではなく、なるべく同等の立場と条件で。相手は何を考えてクィディッチをしているか分からないけど、僕らは単なるスポーツとしてのクィディッチ好きではない。社会を柔らかくする可能性にも賭けているのだ。今まで体験会に参加してくれた計100人(四捨五入)のプレイヤー達への説明責任もある。圧倒的不利な立場にいるが、僕らのクィディッチ協会を潰したくはなかった。個人的な事で話せば、仕事だけでなく、クィディッチまで主導権を握られるのは嫌であった。

*ハリー・ポッターシリーズで、一番速いといわれている箒。3巻が初出。

⑨もう一つのストーリー

御前会議当日は、梅雨の最中にしては珍しい、よく晴れた日だった。最後までHPの見栄えを調整していたネイサンは、そのビジュアルを最大限に美しく見せるため、20万の借金をしてMacBook PROを買ってきた。これを「やんちゃしたなあ」で片づける。彼は最大限に“やる”男なのだ、常々味方でよかったと思う。システム回りの統合と、議論が熱くなり過ぎないよう年長エンジニアの原田さんにも同席をお願いし、3人で小山君を待った。

新宿で顔を合わせた僕らは、余裕が見えるよう握手を申し出た。小山君のぱっと見の第一印象は、純朴で育ちがよさそうな好青年。服装も黒縁眼鏡に白Tシャツに黒パンツ、とシンプルで嫌味がない。同席した共同代表の飯野君も人当たりがよく、PTAに好かれそうな子だ。日本クディッチ協会を名乗ってくるのだから、どんな奴がくるのか…と気張っていたが、2人とも良い子そうだった。アイスブレイク代わりにと雑談でお互いの腹を探ってみると、口から出る1フレーズ1フレーズに気配りを感じるし、話していて気持ちがよい。今日は色々と話せそうだと安心した。お互いを軽く自己紹介した後に、クィディッチを始めた経緯に移る。この瞬間、小山君の純朴そうというイメージは一変する。待ちわびていたかのように、口から熱量が飛び出してきたのだ。物語の主人公みたいな子だった。

彼とクィディッチとの出会いは、僕らより1年前の2016年9月のアメリカ、ラトガース大学。留学中に冷やかしでクィディッチを見学しに行った事からであった。大の大人が箒に跨って全力疾走する様子に、案の定彼は面食らったという。“変”という至極まっとうな感想を抱くも、それはすぐに消え失せた。プレーする彼らの姿は純粋で、一生懸命で、心から楽しそうだったのだ。ルールも分からないままに練習を見つめていると、1つの事が目に留まった。練習中に良いプレーが出ると、一時中断をかけてまで、ナイスプレーと褒め合うのだ。それもチームが一丸となって。大学に入るまで野球にのめり込み、スポーツ=部活しか知らかなった彼にとって衝撃の光景であった。勝つ事以上に、良いプレーを目指し、褒め合う。こんな世界があったなんて。スポーツとしてのユニークネスだけでなく、カルチャーに惚れ込んだ。すぐに唯一のアジア人としてチームに入り、週3で練習に明け暮れる日々を送る。試合後には両チームがハグをして健闘を称えあい、審判にもありがとうのエールを送る。試合にも息づくクィディッチカルチャーは、ますます彼を夢中にした。順調に地区大会を勝ち抜いていき、300以上のチームが出場する全米選手権に出場。そこでベスト32の結果を残したのだ。敗退が決まった時には箒に跨りながら泣いたという。帰国の折にはチームメイトに対し、日本でチームを立ち上げるからW杯で再会しようと誓ってお別れ。そして帰国後の2017年の9月より『日本クディッチ協会(日本箒玉協会)』の活動を始める。何の因果か僕たちと同タイミングで協会を立ち上げていたのだ。そこからは、学内で細々と練習会を開いていたが、院への進学を機に活動を拡大。高校の同級生で仲良しの大学生飯野君と協働しながら今日に至るという。そのまま映像化できそうなくらいに、ドラマに溢れていた。

僕らもあっけらかんと話した。輝きに満ちた彼らのストーリーとは違って、スタートはしょっぱい現実への反動と、日本代表への興味だけで走っていたけれど、徐々にクィディッチが持つ文脈自体に惹かれ、スポーツの在り方から始めて、世間を柔らかくしたいと考えている事。人間のクリエイティビティで出来上がったクィディッチであれば、それが叶えられると信じている事。スポーツとしてクィディッチに取り組んでいた小山君に刺さるかは、最初の方こそ不安であった。だが、何の心配もなかった。話していくうちに確信へと変わっていった。僕たちは同じ事を考えている。クィディッチのカルチャーに惹かれあっていたのだ。

「合流しましょう」

小山君も、飯野君も、差し伸ばした手を魔法のように握り返してくれた。こうして僕らは『日本クィディッチ協会 Japan Quidditch Association(JQA)』として組織を1つにし、一緒に活動する仲間となった。代表は明確には決めない皆執行役員制度を提案したが、学生サイドと社会人サイドから1人ずつという事で、小山君と僕が共同代表になった。HPやSNSのアカウントは今後どちらのものを運用していくのか、ロゴをどうするのか、体験会の運営方法といった議論で直近の運営を整理した後、JQAとしてⅠ.2020年のクィディッチワールドカップに日本代表を派遣する。Ⅱ.全日本クィディッチ選手権を開催する。という目標を立てて解散した。

ハリー・ポッターだって、セブルス・スネイプ*というアナザーストーリーが進行していたからこそ物語に厚みが出ている。スネイプっぽい僕ら社会人サイドとハリーっぽい小山君&飯野君の学生サイドという、原作同様2つのストーリーが合わさった、新制JQAが走り始めた。

*ハリー・ポッターシリーズに出てくるキャラクター。美味しんぼでいうならば海原雄山みたいな存在。

⑨渡来人とNHK

夏がやってきた。JQAが迎える初めての夏。ハリー・ポッターシリーズでは、帰省していて描かれることのない季節、夏。その理由が分かった。クィディッチに死ぬほど不向きであるからだ。原作のローブを無視して、動き易さ重視のTシャツ&短パン姿で箒に跨る僕らだが、汗が止まらず身体がフラフラする。常に片手で箒を持つだけでも疲れるところに、もう片一方でボールハンドリングしながら駆け回り、ブラッジャーに当てられる度にシャトルランよろしく自ゴールへ走って戻らなくてはいけないのだ。この競技は、吸魂鬼(ディメンター)*に魂を吸われてんじゃないのと思うくらいに疲れる。運動量と太陽を甘く見た僕は、7月の屋外体験会で熱中症となった。コートの中には闇の生物が棲んでる。

気温と反比例するように減っていく参加者達。皆魔法使いじゃないし、ここは高温多湿の日本だし、8月は参加者少ないの仕方ないか…と思いながら、体験会集合場所の三鷹駅改札に行くと、見慣れぬ顔があった。箒とスニッチをあしらったロゴのついたスポーティーなユニフォームに、金髪。THE 海外のプレイヤーが、ポツンとそこにいたのだ。

「すいません、Facebookを見たんだけど、ここがクィディッチの集合場所?」

流暢な日本語で話しかけてきたのは、イギリスから来たスティーブン。現在は仕事で東京にいるが、学生時代はオックスフォードで練習に明け暮れていた大のクィディッチ好き。日本でもプレーしたいと在日外国人の仲間を募って、最近『Edo Quidditch』というクィディッチ団体を葛西につくったという。案の定、彼もゴールポストを自作していた。今日は日本でもクィディッチをやっている集団があると知って、単身で来てくれたという。小山君然り、どうしてこうもクィディッチのプレイヤーって行動的なんだろう。人数が少ないのもあって、半ばスティーブンによる技術講習会のような体験会となった。

「箒に跨ったままパスを回すのは難しい。片手が使えないから、キャッチミスが多発する。かといって両手でキャッチしようとすると、箒を足でガッチリ挟まなくちゃいけなくて、動けなくなる。そんなとき、箒を挟んでバック走をする。人間の身体の構造上、股にモノを挟んだままでも、後ろに走ることはできる。バック走で移動し味方のボールの動きを追いながら、いつでも両手でパスを受けられるようにしておくんだ。」

技術だけでなく、海外のクィディッチ技術や、タックルを使わない優しいルール、児童に向けたクィディッチプログラム「キディッチ」の存在等、僕らの知らないクィディッチを教えてくれた。極東の島国へ最新技術を教えに来てくれた、渡来人そのものであった。スティーブンが現れて、さらに面白いことになってきたぞ。そんな事を考え始めた矢先、300程度しかフォロワーのいないJQAのTwitterアカウントにDMが来た。

「はじめまして、突然のご連絡失礼いたします。

私、NHK Eテレの『沼にハマってきいてみた』という番組を制作しております〇〇と申します。

この番組は『10代が熱中していること、推し』をとことん深掘りする若者向け番組です。

今回『ハリー・ポッター』にハマっている人々を特集する『ハリポタ沼』を企画制作しており、

VTR やスタジオトークでハリポタ沼にハマっている人たちを紹介し、その魅力や楽しみ方を掘り下げます。

そこでリサーチをしていたところ、こちらのアカウントを拝見し非常に興味があったのでご連絡させていただいた次第です。

もしこの企画にご興味があればご返信いただけますと幸いです。活動についてなどお話をお聞きできればと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。」

慌てて連絡を取り、電話での打ち合わせを幾度か重ねる。逃してたまるかと必死に売り込んだ末に、体験会にカメラが入る事が決まった。僕らの初めてのメディア露出は、民法バラエティではなく、まさかのNHKになったのだ。連絡を受けた早稲田駅のホームで、思わずガッツポーズをしてしまった。

放送当日、時間にして5分程度ではあったけれど、箒に跨る小山君と、真っ黄色のスニッチの僕の姿は、公共の電波に乗っかった。VTRを見つめるサバンナ高橋さんのポカンとした顔が印象的であった。機会があったら是非やりましょう。その後、毎日新聞に取材いただいて夕刊1面に掲載されたり、再度NHKに呼んでいただいて、ニュース番組の1コーナーに生出演するといった、プチメディア露出バブルに恵まれた。生放送は修正効かないので、パスミスを絶対にしないでください、と腰の低い若手ディレクターさんから何度も懇願されていたが、本番でフッツーにミスしてしまった。魔法使いではない、人間だもの。ごめんね。小山君に至ってはゴールを外していた。彼の手を離れたボールは、放物線を描いてフープ外へと吸い込まれた。こうして僕たちはおとなになっていくんだろう。また、僕たちが普段使っている箒は、DAISOやCan doといった大手ナショナルブランドで都度買い足して調達したため、カラフルかつ統一性がない。視聴者を混乱させてしまう恐れがある、とのことで撮影用に15本箒を買ってもらった。この箒たちは今なお健在だ。皆様の受信料にまたがって、僕たちはクィディッチをプレーしている。

*魂を吸ってくる闇の生物、3巻から登場。

⑩全日本選手権

「全日本やりましょう」

ナアナアに進める傾向のある僕らを叩き起こすように、小山君と飯野君が切り出した。6月の御前会議でやろうと決めた、全日本選手権。そこからメディア露出に恵まれたこともあり、ナアナアな社会人の脳からはぽっかり抜け落ちていたのだ。10月になって暑さも和らぎ、参加者も少しずつ戻ってきている今なら全日本選手権を開催できるかもしれない。現在クィディッチを行っているのは三鷹(僕ら)・お台場(小山君たち)・葛西(スティーブン達)の3チーム。出場すればメダル確定で、カジュアルに獲れる日本のテッペン。最高な大会じゃんと思いながらも、ナアナアな僕は「ねえ、寒いから春先にしない?花粉も収まるあたりにさあ。」と、怠惰全開な提案をしてみた。「2018年内です。」一蹴される、なんて頼りになる年下達だ、大好き。スティーブンにも情報を入れると『Edo Quidditch』の皆さんは、クリスマス周辺から各自帰国するとのことで、12月前半での開催がマストとなった。

普段使っているフットサルコートではなく、都内で使える大型のコートをピックアップし、12月前半の土日に空きがあるコートを手分けして探す。見つかったのはフットサルコートを3面ぶち抜いて使える会場で、4時間56160円。普段の練習会の2倍強の値段だが、今までの体験会でコツコツと蓄えてきたヘソクリを以てすれば賄えるだろう。意気揚々と予約するとコートの運営会社から電話が入った

「あのー、1コート4時間56,160円なので、3コートだと3倍の168,480円ですね。」

ナアナア社会人の僕が唯一学生の2人に格好をつけられる場面、支払い。額をみて一瞬日和ったが、格好つけるために一括で支払った。そして翌日から、自腹額を少しでも減らすべく、今までの「ねえ、クィディッチの体験会来ない?」という誘い文句を「ねえ、全日本選手権に出場しない?」という心理ハードルが各段に高い文句に変えて、プレイヤー集めに奔走するのであった。そんな折に『KATAYABURI』という100種類のスポーツをプレーし、そのうち何個かで日本代表になろうとする、初期の僕の発想を何歩も進化させたような団体が体験会にやってきた。これはチャンスとばかりに「今なら、出るだけで全日本の表彰台です。出ましょう。」とナンパすると、2つ返事で「出ます!」が返ってきた。これで4チーム確保、参加費ゲット。出るだけで表彰台は嘘になっちゃった、ごめんね。

大会のクオリティを高めるために、『KATAYABURI』メンバーに手伝ってもらいながら、ネイサンと3週にわたってホームセンターへ向かってゴールポストを作ったり、スティーブンからの依頼でクィディッチ審判のオンラインテストを受講したりした。このテストが厭に曲者で「緑チームのプレイヤーAが紫チームのプレイヤーAにボディコンタクトしているところに、緑チームの他プレイヤーBが緑チームAを後ろから押してしまった。それにより緑チームのAが紫チームのAを倒してしまった。この場合のジャッジはどうするか」といった法学部の期末テストみたいな内容。なんとか合格するも、登録フォームの国籍に『JAPAN』は存在しなかった。諸々悩んだ末に皆で選んだ国籍は『USA』、何はともあれ後進国であることを実感した。

大会準備に向けて、Peatixでエントリーフォームを作るネイサンの隣でふと考えたのは、大会の公平性。JQAは三鷹とお台場のメンバーから構成されているため、『Edo』と『KATAYABURI』から不公平の声が上がってもおかしくない。そう考えた僕は大会にプレイヤーとして参加せず、運営と審判に徹する事に決めた。クィディッチ愛をアメリカから引きずってきた小山君と、彼と共にお台場を盛り上げていた飯野君には是非、日本初の本格的な試合を楽しんでもらいたかったのだ。ネイサンにこの旨を話すと「俺はとうに、そのつもりだったよ?むしろ西村出なくていいの?」との返事。さすが屋台骨、彼には勝てる気がしない。三鷹のチームは、常連プレイヤーで大学の後輩コタロー君にキャプテンを務めて貰う事にした。そして全日本開催に向けての作業が始まった辺りから、お台場で活躍していた阿部君がJQAに加入する。会議になると、率先して議事録を取り、タスクを書き出し調整に走る。小山君・飯野君同様、頼れる年下だった。

そんなこんなで迎えた当日、ひたすらバタバタしていた事ばかりを覚えている。朝の買い出しから始まって、ゴールやボールの準備、初心者に対してのルール説明会と走り回っていたら、気が付けば試合開始の時間になっていた。初めての本格的な試合での審判は、微妙なシチュエーションに判断しきれず、苦し紛れにジャッジを下す。不甲斐ない気持ちでいっぱいになった。感情が剥き出しになっているプレイヤーに不服を言い寄られたときに、押し返せない自分が悔しかったし、プレイヤーに対しても申し訳なかった。そんな状態が続くと、クィディッチの柔らかいカルチャーが消え去り、ただスポーツとしてのクィディッチが横行する。ブーイングが見られる場面もあった。あの光景は2度と忘れないであろう。寛容がなくなったクィディッチ、JQAの活動をしてきた中で一番の失敗だ。他にも得点板の用意を忘れてしまい、原田さんに手でカウントしてもらう事になった。20-20になった時、原田さんはコートの真ん中でダブルピースをしていた。寒空の下、素手でピースさせてごめんなさい。なんともシュールでした。また、接触によってケガ人も出てしまった。看護師の小山君のお母様がいらっしゃったから大事には至らなかったものの、リスクへの備えは甘かった。

反省すべき点は多岐に上る。だけど、0から始めて、僕たちは全日本選手権を開催できたのだ。集まったプレイヤーは55人、協会を立ち上げた頃は説明をするだけで失笑される事も少なくなかったのに、全員が箒に跨ってボールを追っかけているのだ。こんな景色、誰が想像できたであろうか。藁に縋る気持ちで誕生日前日に漏れ出た言葉が、目の前にいる55人のプレイヤーへと、協会の皆へと繋いでくれた。日本代表になりたいなんていうエゴよりも大事なものを、社会での居場所をクィディッチは僕にくれたのだ。

優勝は小山君・飯野君・阿部君を抱え、インドボーイつっちーとアリゾナガールみなみを揃えた布陣の硬いお台場のチーム『東京ペンギンズ』。準優勝は『Edo Quidditch』から生まれた多国籍チーム、スティーブンがキャプテンの『KAMINARI MONSTERS』、3位は『KATAYABURI』4位は三鷹のチームこと『アクシオマシンガンズ』だった。プレー日数が薄く、当日もルール説明のおさらいから始まった『KATAYABURI』が大健闘を見せて『アクシオマシンガンズ』を下すと、『KAMINARI MONSTERS』に肉薄するプレーを見せたのだ。現時点でコーフボールというスポーツの日本代表も抱えているらしい。ポテンシャルあり過ぎるだろ『KATAYABURI』。

そして一人3000円をエントリー料として集めたので、集金できたのは165,000円。自腹額は3000円に収まったのだ。ほっと胸を撫でおろし、誰も知らない僕だけの全日本選手権がひっそりと閉幕した。

⑪まだ何者にもなれちゃいない。

激動の全日本選手権を終えて迎えた2019年は、箒に跨った小学生に追いかけられる事から始まった。徹底したチームスポーツであるクィディッチを児童教育へと転用したプログラム「キディッチ」。これをなんとか実施したいと考えていた僕は、体験会の常連メンバーで小学校の先生萌香ちゃんに出張授業をさせてくれないかと頼み込んでいたのだ。三鷹のハーマイオニーと言わんばかりに有能な萌香先生は校長先生に直談判、見事OKを貰ってきてくれた。こうして箒を20本持った、いかにも防犯ブザーを鳴らされそうな集団が、小学校の校庭に降り立つことになったのだ。ブラッジャーといった瞬間、ブラジャーブラジャーと男子たちが騒ぎ立ってしまい、すこし宥めなくてはいけなくなったという、微笑ましいトラブルはあったが、本当に良い授業となった。箒に跨るのをためらう大人もいる中、小学生は平然と箒に乗りこなし、僕たちの想像をはるか上をいく良いプレーを連発するのだ。スニッチを担当した僕は、小学生の無尽蔵の体力に追われてヘトヘトだった。子供たちのプレーを見に来た体育の先生たちも、童心に帰ってキャッキャとはしゃいでいる。どうかここに居るみんなの世界では、クィディッチが普通になっていて、より多くの“変”を受け止め楽しめますように。

2月の頭には『Edo Quidditch』が『Edo cup』という大会を開催してくれて、香港代表チームが日本にやってくる事となった。Edoの海外ネットワークもすごいけど、誘われて来てしまう香港代表も思い切りの良さにもビックリである。参加したのは『KAMINARI MONSTERS』、『香港代表』、そして『KATAYABURI』。そう、ペンギンズもアクシオも参加を見送る中、『KATAYABURI』は堂々の参加を決めたのだ。香港代表と試合したかった僕は、飯野君やネイサンと一緒に『KATAYABURI』へ混ぜて貰ってコートに立った。結果、1勝もできなかったけど、試合後に香港代表とハグをして互いのプレーを褒め合う事でとても仲良くなれた。箒を股に挟む者同士、謎の通じ合うものがあるのだ。全日本選手権の時とは異なり、ブーイングらしいブーイングもなく、素晴らしい大会であった。『Edo Quidditch』のスティーブンと、もう一人のリーダーカミラにありがとう。

2019年3月現在、日本のクィディッチは、成長の真っ只中にいる。この原稿を書いている間に愛知県のラジオ局ZIP-FMから出演依頼をいただいたし、商談をいくつもこなすネイサンは、先2週間で2件のクィディッチの出張体験会を取り付けてきた。今週も1件企業とのアポを取り付けているらしい。

そんな協会の(恐れ多くも)共同代表として、僕がやらなくてはいけないことは、日本にクィディッチの居場所を作ることだ。もっと色んな場に繰り出してクィディッチを知ってもらい、体験してもらい、楽しんでもらう。ユニークなクィディッチと社会の着地点をつくっていくことで、世界はもっと柔らかくなると信じている。クィディッチは僕に居場所をくれた、今度は逆に、その恩返しをクィディッチにしたいのだ。そしてスポーツの殻を被っている以上、強くなって、上手になって国際大会に繰り出していく。そのためにも仲間が必要だ。まずは、プレイヤーが欲しい。多くの人と日本代表を目指す夢を共有したいし、なにより“変”を拡げて見える世界を楽しんでほしい。興味があったらHPやFacebookから連絡をください。月に1度、東京で体験会を開催しています。

また大きな夢を見たいからこそ、一緒に仕掛けてくれる企業さんと連携したい。ハリー・ポッターのおかげで元の知名度があるのに加え、キャッチーなビジュアルと今後時世に沿ったルールを内包する僕らは、どんなコンテンツ活用だってできるはずだ。世界大会にも出場するし、話題と露出はソコソコ見込めると思われる。人間1人では生きられないのと同様で、1人で箒に跨っていたら只の変人で終わる。だが、14人集まればクィディッチの試合になるし、もっと集まればクィディッチというムーブメントになる。僕らは一緒に箒に跨ってくれるようなパートナーと、世の中を飛び回りたいのだ。面白いことをしたい僕らは、それを叶えるためなら全力を尽くす。お声がけいただけましたら飛んで説明に伺います、箒に跨って。

今年2019年の7月、アジアNo.1クラブを決める『アジアカップ』に出場するため、僕らは韓国に行く。初めての海外遠征、きっとこの段階で初めて「日本を代表している」と言えるのであろう。クィディッチが海外に行く目的となるなんて、学生時代の僕に言ったらどんな顔をするのだろう。きっと上から目線で褒められる気がする。何よりの楽しみは香港代表と再会すること、箒越し外交にワクワクしている。そして来年の2020年。東京五輪に皆は浮き立つだろうけど、僕らの焦点はアメリカでのワールドカップだ。世界大会に初めて日本チームが出場することになる。とうとう夢を叶える時が来た。正真正銘の日本代表だ。

今日も皆、クィディッチのために頭をうねらせている。小山君はアメリカ時代のコネクションを活かしてIQAのメンバーとチャットをしているし、阿部君は次の打ち合わせのアジェンダを整理してくれている。飯野君はイタリアへ卒業旅行中だけど、イベント実施に向けた会場候補を考えているだろう。ネイサンは企業にセールスするための企画書を書いている。今月に入って4つぐらいの企業と打ち合わせている彼は、本当に優秀だ。京都住まいになった原田さんと、海外出張続きのたーちゃんは、最近はスポット的に手伝ってもらっているけれど、大切な仲間である事には変わりない。1人では飛べないマグルだからこそ、彼らと箒を共にする。みんなで跨れば、パーティーになるのだ。

世界大会に未出場の今、僕は日本代表になれていない。というかまだ、何者にもなれちゃいない。東京の真ん中で、風が吹くときを待ち焦がれている。箒に跨って。