第三章 フィンランドで自己回帰に至った過程と次のアートに期待すること

2017年1月11日から1年4か月に渡る地球一周アートの旅に出ています。

6月7日現在、フィンランドの西の町、トゥルクでのアーティスト・イン・レジデンスに参加中。

もうすぐルーマニアに渡ることになります。フィンランド滞留許可申請の結果によっては9月からのフィンランドがなくなるかもしれず、その場合はどこに行こうか悩んでいるところです。

1月 ロサンゼルス

2~3月 ニューヨーク

3~6月 フィンランド(トゥルク) → イマココ

6~8月 ルーマニア

9、10月 フィンランド(マンッタ)

11~翌年5月 上海

苦境のロサンゼルス、刺激と出会いのニューヨークを終えて、3月からのフィンランド、トゥルクの生活がいよいよ終盤に。

Storys.jpでは、その土地で感じたことのまとめを綴ってましたが、トゥルクは何もなくですね。

大した成果を上げることもできずに3か月が過ぎてしまうのかと悶々としておりました。

しかし、その「悶々」の中から、自身のアーティストとしてのコアがまとまることになり、「見えない」成果を自分の内部に構築することができました。

だからこのストーリーは私のためにだけ必要だったストーリーで、他の誰のためにもならないものです。一言で言うと、内面がまとまりましたという報告のためだけの駄文です。

今日はそんな、Oumaのためのストーリーを。

■散乱しすぎたコンセプト

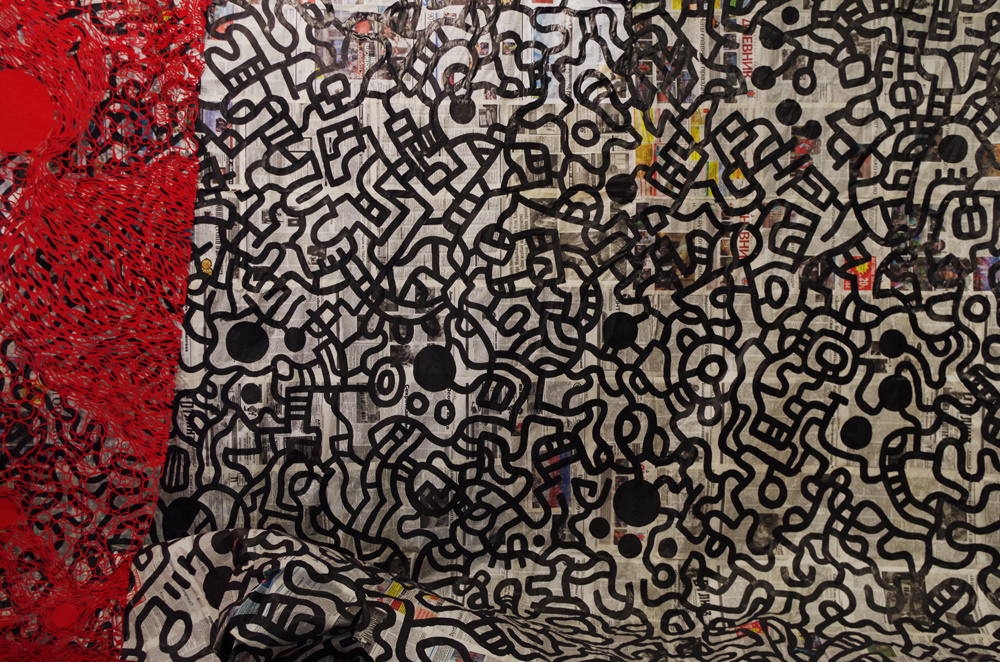

2013年1月に六本木のギャラリー、UNAC TOKYOで初めて個展をして以来、こういうことをやってみたい、という願いを漠然と持ち始めた私。

初めての個展は、ギャラリー全てを絵で覆い尽くすという大掛かりなもので、展示企画自体は私が考えたものではなく、UNAC TOKYOのオーナーであり、美術批評家の海上雅臣氏の提案によるものだった。

訪れた人が作品の中に足を踏み入れた瞬間、

その人の表情が変わったのを、私は今でも覚えている。

「こういうことがしたい」

心からそう思えた出来事だった。

悩みながらもアーティストとしてやっていきたいと思い立ち、生き残る方法を模索し始める。そうしていくうちに、元獣医だった私が、アートという手段によって突き詰めていきたいことは「治療の代わりとなるアート」だとし、その実現のためにできることは何かを考え始めた。

プラセボ効果をもたらすような癒し

鑑賞者に「体験」を残し、記憶にとどめること

鑑賞者を創造に巻き込み、Oumaの意志と作品の完結を切り離すこと

所有に対し、疑問を呈すること

現代アートの一般化(大衆化)

人間最大の苦しみである「死」をなくすこと

癒しとは何か。

社会性、個人的、精神的、身体的。

切り口を変えれば、そのアート的な手法は無数にあり、

自分で制限したはずの方向性の中に、さらに無限の可能性が広がっているのに気づかされた。

最近では、自分が何を優先して作品作りをすればいいのか分からなくなり、自分が好きにつくりたいもの、自分が作品に託したいもの、鑑賞者に受け取ってほしいことの間で悩んでいた。

■細胞というテーマに帰りつく

もともと、がん細胞の診断医になりたかった私は、初期の頃から自分の作品を細胞の世界にそっくりだと感じており、自作を「細胞アート」と呼んでいた。

生命の最小単位の象徴としての「細胞」だったが、もともとは「なんとなく細胞っぽい」で名付けた呼称。これのおかげで、「細胞」と「治療の代わりとしてのアート」の間で整合性が取れず、しかし細胞という生命を象徴するための呼称を捨てることもできないという状態に陥る。見つかるとも思えない解決策を求めて、私の思考はただ空転しつづけていた。

しかし、「細胞」の機能に考えが及んだとき、これまで散乱していた「伝えたいこと」が全て「細胞」の中に収束することに気がついた。細胞は1つでも「生命」であるが、集合し多細胞になることで各々が独自の役割を果たし、全体で1つの生命(集合生命)としての機能を果たす。

これまでは「細胞」の見映えばかり気にしていた。しかし、「細胞」には生命としての機能、役割がある。

一つの細胞としての役割を果たしながら、他の生命との関係性を保ち、全体としての幸福に寄与すること。

私自身が、こうして世界中を渡り、世界中に「知る」を増やしていきたいと思っていること、生き方の可能性を広げることで、個別の生命を活かし、全体としても活きること。なんとなく名づけた「細胞」は、確かに私が現在選択している生き方にもリンクしていた。

自分自身が作品そのもののように生きる、

それは私がアートを始めた当初から目指していることだ。

この世界の中で、赤血球のように生きていきたいと願っていたことは、

私の作品の本質にもちゃんと沿っていた。

この文章を読むだけでは分かりにくいかもしれない。

しかし、少なくとも私自身の中で、散らばっていた核が「細胞」の名のもとに確かにまとまったのだ。

■自由という不自由からの脱却

制作の内面がまとまったとはいえ、制作そのものには、まだ思い悩んでいた。

固まったコンセプトをどうやって「作品」という形に落とし込むか。

細胞アートと自ら呼んできた線は、ある種の行き詰まりを見せていた。ストーリーを辿るように自由に生まれていたはずの線は、ここ最近では限定的なパターンへと変わっていた。

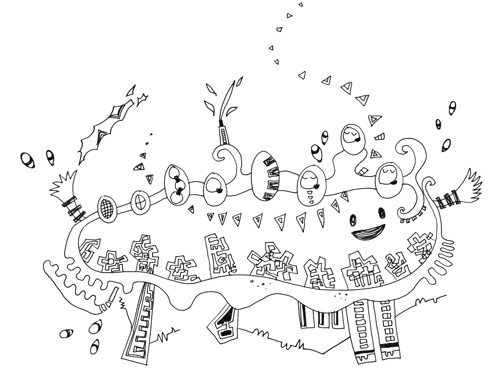

<絵を描き始めた当初の作品>

<Her letter only says "yes"., 2016/ロシアでのレジデンス時に制作>

線の自由度という意味では、最近のラインは非常に限定的、パターン的になった。

「昔の絵のほうがよかった」という声も聞き、なんとか昔のように線を引こうと思うのだが、できない。どうやって描いてたのだろう、当時はストーリーを思い描いていたはず。

「ストーリーを紡ぐんだ、何をやってもいいんだから、自由に描くんだ!」

そう思うほど線はパターン的になり、ラインから生来の自由さは失われていった。

■作品が自己回帰に至る

しかし、先輩作家と話をする中で、この点についても解決の糸口が見えた。

そのキーワードは「感動」だった。

この絵を描いていた頃、私は「デッサンを学べ」「顔を描くな」「笑顔を描くな」と、さまざまな人から言われていた。そのようなアドバイスをくれた人たちの気持ちも分かる。彼らが言いたいことは、このままではイラストとみなされて現代アートとしては相手にされないぞ、ということ。

確かに、当時の作品はそうだった。

コンセプトがあるわけでもなく「好きで描いていた」ものだったから。

それでも顔を描くことをやめられなかったけれど、ある頃から、私は自然に顔を描かなくなった。

その理由はたぶん、「Cute」「かわいい」と言う言葉の裏に「これはアートではないよね」という相手の思いが感じ取れて、苦しくなったからだ。このままではダメなのだ、アートとして見てもらえない。そう思っていた。

そして、事実、現代アートの舞台に乗せるには、この絵には強みがなかった。

今、私はこの頃の絵の描き方を思い出し、そして、この絵は「現代アート」の土壌に乗せても強度がある、と判断できるようになった。

ではなぜ、好きで描いていたものが「現代アート」に変わったのか。

■見えない部分を彫刻する現代アート

現代アートのおもしろさは、「見えない部分」の彫刻にあると私は思っている。

もしかしたらその、見える、見えないすら超越したような作品をつくる作家が今後、出てくるかもしれない。私もそうでありたいと思うが、それはまだ分からない。

画面に見えている明らかな部分の裏に練り込まれた「見えない部分」

私たちが分かるのは海面から突き出た氷山の一角としての「作品」であり、水面下にある膨大な氷自体は、直接見ることができない。

しかし、「感じる」

そこに凄まじい「何か」があるのだと。

でも見えないのだから、実際にどれほどのものなのかは分からない。

画面の奥に巨大な何かが潜んでいそうだ、と想像してしまう。

何があるんだ、と気になってしまう。

その未知なる「何か」を知りたくてたまらないほど惹きつけられる。

現代アートはこの「見えない」部分にこそ大きな比重が置かれている。

そして私は、現代アートのそういった面に強い魅力を感じている。

■自己回帰した作品の「見映え」は同じ。中身は別物。

海上雅臣氏に初めて会った時、私は氏のイメージをその場で線に変えて表現した。

氏は「見て見て、おもしろいよ!」と言いながら、その様子をスタッフに動画撮影させた。

私の絵はもともと自由が起点ではなかった。

何かしらの「対象」があって初めて生み出されるものだったのだ。

作品のストーリーがビッグバンのように広がっていく。

その素となる「可能性」は、「無」からではなく「何か」から生まれていたのだ。

だから、対象さえ最初に設定できれば、あとはいくらでも広げていける。

もともと、私は子どもの頃から物語を空想するのが大好きで、

歩いていると道端の石からでも物語が始まってしまうほどだった。

ストーリーが自然に生まれて飛翔するに任せる、それが私のもともとの制作方法だった。

この速写のことを、海上氏は自身の発行する美術誌「6月の風」で「心象即写」と表現している。

<海上雅臣氏の心象即写 2017>

===

察するところ、つねに対象を、獣医として解剖するように見つめてきた彼女は、あらゆる体験をそのつど新鮮に自身の理解のうちにとりこめるのだろう。

そのような好奇心のあらわれとしての”心象即写”、これは具象とか抽象とか、旧来の絵画にあった表現法とはかかわりない、オートマティズムの新しい美術か、と私は興味が湧いてきた。

(美術誌「6月の風」231号/2013年1月発行より)

===

見映えは以前のものと大した変化を感じないだろう。

だが、その内実は大きく違う。

そもそも、今のこの絵は、音楽が流れている環境では「描けない」のだ。

それは私が文章を書いている時と同じ状態で、物語を脳内に描いている際、音楽が聞こえていると集中力が妨げられ、制作ができないのだ。

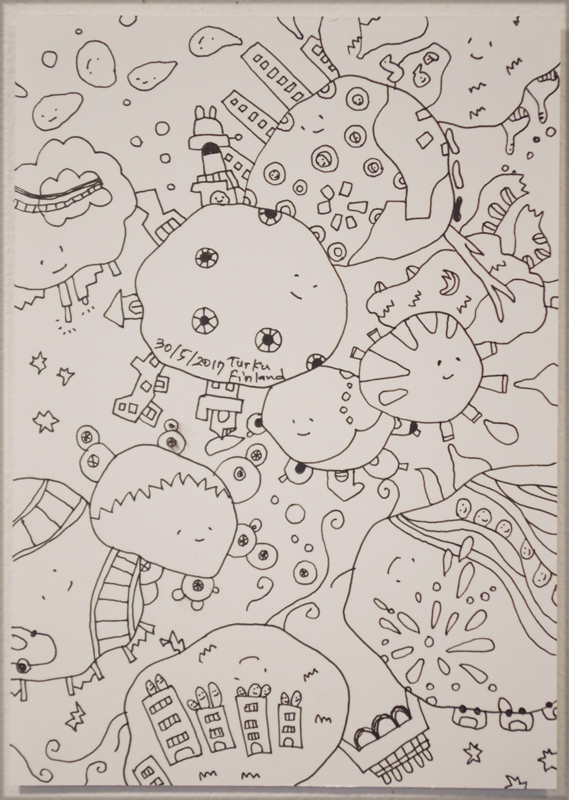

<枝、拾い過ぎた先生 pen on paper, 2017>

たとえばこの「枝、拾い過ぎた先生」は、無口で家の中にいるのが好きな性格。

粉のお茶を少し溶かした湯呑をもって部屋の隅に立ち尽くす日々を過ごしている。

テレビの音の邪魔をしないように、自分で音を立てないように細心の注意を払って暮らしている。

白米をじゅうたんに撒き、足の裏で踏むのが好き。

そうしたキャラクターの「暮らし」をすべて分かった上で制作している。

そこが以前の絵との大きな違いだ。

前は、着火点となる「印象」はあれど、その後はなんとなく線が進むままに描いていた。

さまざまな分野で才能を発揮したレオナルド・ダ・ヴィンチのデッサンは、解剖学を理解した上で描かれていると言われている。私は長い間、そのことを頭で理解はしていたけれど、実感として分かってはいなかった。

私は獣医大学に通っていた時に解剖学を習っていたし、骨や細胞のデッサンも授業の中で行っていた。臨床医として、手術も経験したことがある。それでも、筋肉や臓器が中に存在するように描く、というのが感覚的に分からなかった。内部を想像して制作できるかどうかは、実際に臓器に触れたことがあるかどうかには寄らないのだと思う。

<世界を一つの生き物と見立て、その姿を心象即写するシリーズ「今日の世界くん」>

この作品は、生物・無生物を区別なく一つの生命として描写していくというシリーズだ。

気持ち、音、感覚的な何か、昨日の出来事。

そういった形すら持たない「何か」が、一つの生命として形作られた時に、どんな日常を生きているのか、彼らの日常を書き留めたもの。

好きに描いていた前の絵とは、創られ方がまったく違う。

つまり、画面には見えない部分の創りこみがまったく違うのだ。

同時に、「見えない」部分、内部を理解して描くということが私にもようやく腑に落ちた。

それは「見えない」ものがリアルに、生き生きと存在していることが「完全に」分かっているということだ。

■現代アートをスポーツと思って鑑賞するという提案

とてもキレイとは思えない、意味が分からない。

そういう作品が異常な高額で取引されることもあり、現代アートという存在は一般から遠ざかっている印象がある。私はこの面白い世界を、もう少し広く、多くの人に楽しんでもらえたらと思っているので、意味が分からないものを楽しめる方法についても、合わせて考えてみた。

提案したいのは、現代アートをスポーツと考えて鑑賞する方法だ。

多くのスポーツには「勝ち負け」が存在する。

現代アートもまた同じくだ。

強い(良い)作品が勝ち残り、弱い(ダメな)作品は消えていく。

良し悪しがないのもいいけど、勝ち負けがあるからこそ感動を呼ぶものもある。

その最たるものがスポーツじゃないだろうか。

私は以前、バスケが好きでよく見に行っていた。

北は仙台、南は福岡まで行くほどだったから、けっこうなハマり具合だった。

まだ全然バスケが知られていないJBLの頃、セミファイナル最終戦で応援しているチームが負けた時には泣いて帰るほどだったから、相当にハマっていた笑。

それまではスポーツにハマる人の気持ちがまったく分からなかったけど、今は遠くまで試合を見に行く「ファン」の気持ちがよく分かる。サッカーワールドカップの決勝で、「どちらも頑張ったんだから、両方優勝させて!」なんて滑稽な話だ。

選手と一緒に勝利を喜び、敗戦を悔しがる。

勝敗があるからこそ、「平等」では味わえない感動がある。

私はいい作品を見ると、「ヤラレタ、負けた」とひそかに思う。

0対100でぼろくそに負けたと。

しかし、自分は選手の一人なので、作家たちの華麗なプレーに感動し、憧れる。

まだ見ぬ才能の芽をいち早く発見し、世に送り出すこと。

海上雅臣氏はそれが楽しいのだと言っていた。

コレクターなど多くアート関係者も、そのように楽しみながら、現代アートという舞台に参戦しているのだろう。

同時に、アーティストはその世界の中で揉まれながら育てられていく。

現代アートにはスポーツのように明確なルールがない。

ある意味、作家自身がルールをつくっていくものだとも言える。

そんな世界で成長をつづける作家を、2軍から1軍、レギュラーへと活躍の場を広げていく選手を見るように楽しむのもおもしろいのではないだろうか。

そして作家の成長を追ううちに、気に入った作家がつくる「意味不明な」ものを、一緒に楽しみ、読み解こうとする気持ちも芽生えるのではないかと思う。

■ネット販売という可能性

さて、日本を出てから私は、インターネットで作品の販売も始めた。決して高額ではないけれど、多くの人が購入してくれたおかげで、出国してから売れた作品はこれまでに全部で43点となった。

私は自分自身が現代アートの作家であることを好んで選んでいるけれど、好きな絵を描いて生活していければよいというのであれば、これからの世界では、ネット販売で十分にその可能性があると感じた。

素晴らしい作品をつくり、それを気に入って買う人がいる。

マーケットが十分に成立しているし、あえてギャラリーを介する必要もないだろう。

発表したいというのであれば、国内であろうと海外であろうと、レンタルギャラリーを借りればすぐに実現できる。

ギャラリーの手数料は通常、販売額の50%だ(ギャラリーによる)。つまり、1万円で作品が売れれば、作家は5000円の中で制作実費、額装費、制作のための生活費を捻出することになる。ネットで直接販売すれば、実入りが多いため、生活自体も少し楽になるはずだ。

しかし、それでも私はギャラリーを介して作品を発表したいと思う。

一度、ギャラリーでの個展を体験した人には分かると思うが、世界の中に自分がつくった空間があるというのは、作家にとってたまらない娯楽なのだ。同時に、企画展(ギャラリー主催の展示でアーティストは展示費用を払わない)ができるギャラリーとの出会いは、期待値のみで実績のない若手の作家に「創る」喜びを実感させてくれる。

正直に言って、若手作家の収益だけでギャラリー運営をしていくのはかなり難しい。

広告費、運営費、人件費、DM作成費、ギャラリースペースの賃貸料などを、作品収益のみで賄うには、若手作家の作品は安すぎるし、売れなさすぎる。

ギャラリーに企画展ができるだけの体力があるということは、先輩作家の活躍のおかげで、ギャラリーが継続できるほどの運営費が稼げているか、そのギャラリーが運営できるほどのパトロンがいること、別の収入減があることを意味する。

企画展ができるギャラリーというのは、それだけの作家を見つけ、育てあげたギャラリーであるから、作家を見る目もある。ギャラリーに育てられた作家が、そのギャラリーで個展を行ってお金を落とし、その資金によって、新しい作家が育てられていく。

それは、成熟したアーティストの次世代への貢献だと思う。

今の私はまだまだそのレベルにはないが、いずれその舞台に立ち、これまで育ててくれたギャラリーや買い支えてくれた人たちに恩返しができれば、と考えている。

■「奴隷くん」と「作家」の違い

先日、「闇金ウシジマくん」を読んで感じたことがある。

実のところ、あれに出てくる闇金にお金を借りてまでパチンコにハマりまくる主婦「奴隷くん」に、自分はそっくりだと怖くなった。

現代アートという当たるかも当たらないかも分からないギャンブルに狂っている作家という奴隷。

だから、すべてを捨てていきなり現代アートを目指したいです!という人がいたら、私はまず止めると思う。ある程度の安定収入を確保しなさい、と。

私が割といきなりこういう世界に飛び込めたのは、「獣医師免許」という命綱があったからだ。

獣医大学には一度、社会人になってから改めて入学してくる人も多く、40歳を過ぎて初めて臨床の現場に立つ人もざらにいる。新卒で獣医大を卒業し、ブランクは長くてもキャリアが多少ある私は、万が一の場合にはやり直せる。

それが精神的な安心感となっているから、飛び出せた。

今は、少しずつ支えてくれる人、応援してくれる人が増えて、その人たちの存在が、免許よりもはるかに安心感を与えてくれる命綱になっている。そういうものが一切なく、いきなり飛び出していくとしたら、相当な精神的プレッシャーに耐えないといけない。

たぶん、私にはできない。

私にはその状態で、見えないものを彫り進めていくだけの余裕がもてないと思う。

客観的に自分が「奴隷くん」だと思ったら、怖いし情けないしで、続けてなんていられないはずだ。

あるいは最初からそれができる人は、天才なのかもしれない。

残念ながら私はそうではないし、身の程を知った臆病者だ。

もちろん、できるというなら、いくらでも飛び出していけばいいと思う。

さて、最初に「奴隷くん」と言ったが、奴隷くんと作家には決定的な違いがある。

どちらも人生を賭けた「中毒」にかかっているのは確かだ。

村上隆氏は35歳を過ぎてもコンビニの裏で弁当をもらいに行き、悩んでいた時期のことを著作に綴っている。

村上氏は最初の賭けには勝った。

それでも歴史に残る作家になるかどうかはまだ分からない。

しかし、作家には「情熱」が伴う。

創りたいという熱量がある。

そこに惹かれて、何の実績もない自分を応援してくれる人がいるかもしれない。

自分が創りたいものへの情熱を失わないこと、それが自分を「奴隷くん」ではなく「作家」に変えてくれると思う。

そして支える人も、応援したいと思う人、好きな作品を無理のない範囲で買って欲しいと思う^^

そうやって、応援する側、される側に押しつけでない喜びの循環が生まれ、相乗効果をもたらすことができたらいいと思う。

■次の「現代アート」に期待すること

結局のところ、作品を創ればなんでも売れるのが現代アートではない。

必死で突き詰め、それを継続できた人だけが残っていく。

それでよかったと思う。

私の好きな現代アートが、簡単に大金を稼ぐための商品になって欲しくないから。

お手軽に創ったものが簡単に売れてたまるかだ。

見えるものにも、「見えない」ものにも価値があるのだと、多くの人が実感できるもの。

それが人類が創る最先端のアートであって欲しい。

私はそう願う。

2017.06.07 フィンランド最古の町トゥルクより、Ouma