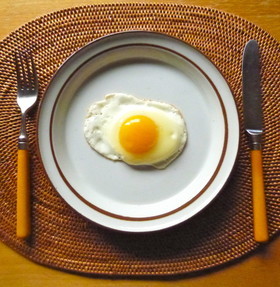

ぴったし黄身がまん中になっている目玉焼き

首が右に回らず、右腕が痺れる。無理に動かそうとすると首、肩、腕と体の右側に沿ってズキリと鈍い痛みが走る。

内科医へ行くと、

「微熱が出ています。扁桃腺の腫れからくる微熱です。」

「扁桃腺ですか?」

点滴を打ち、扁桃腺の薬を処方された。

整形外科医を訪ねる。上半身の触診をし、右腕から肩のレントゲン写真を数枚撮る。

「腰が張っています。痛みはありませんか?」

「いいえ。腰は何ともありません。」

「腕も肩も骨には異常ありませんから。」

アルファビームという赤外線治療器で腰を暖めた。

内科医も整形外科医も腕の痺れを治せないと嘆くと、妻が整体整骨医の名刺をもってきた。

「教えてあげよかな。骨盤を矯正するのに通った女医さん。」

細身の女医だった。

仰向けに寝た僕の襟筋をまっすぐになぞり、

「肩が両方とも内側に食い込んで固まっています。たとえば、右腕の付け根のここを押すと。」

「痛っ。」

細い指のどこに力があるのだろうかと思うほど強烈に痛い。一押し毎に汗を吹く。筋肉がギリギリと鳴っているように感じる。思わず体をねじって逃れようとするが、女医は細い指を僕の腕の付け根から離さず容赦なく締め上げる。

「肩をずっと内側に向けた姿勢をしていると、腕の付け根に負担がかかります。体が固まっていますね。」

翌朝、小学校に入学したばかりの長女に揺すぶられ起こされた。長女はうきうきとした顔をして、

「おとうさん。おとうさんが子供のときってどんなの?」

扁桃腺が腫れて声が出ない。しゃべるのがとても億劫になるが、こんなときに限って長女が饒舌になる。

「おとうさんは、どんなのやった?」

「どんなのって、どういうこと?」

僕はガラガラ声で問いかける。

「たとえば、料理をつくった?」

「あんまりできんかったな。」

「そうやろ。きっとそう。」

長女は勝ち誇ったように、

「今度、お誕生日のとき、つくってあげるで。」

「何をつくってくれるの?」

「できるようになったんやよ。」

「すごいな。何ができるようになったの?」

「それはな、お誕生日になったらな。」

「でも、ずっと先やよ。今は春やけど、おとうさんの誕生日は秋やで、きっと忘れてしまうと思う。」

「それはそうやな。そしたら、教えてあげよかな。」

長女は、妻の口調を自然とまねるようになっている。

「それはな」

たっぷりと間をとって、

「ぴったし、黄身がまん中になっている、目玉焼き」

思わず頬笑むと咽喉の奥がずきりとした。

「ぴったし、黄身がな、まん中になっている目玉焼きができるんやよ。すごいやろ」

体中が心地よく弛緩していく。

まどろむような日曜日の朝は、こうして過ぎていく。

著者の松本 晃一さんに人生相談を申込む

著者の松本 晃一さんにメッセージを送る

著者の方だけが読めます

LINE

LINE