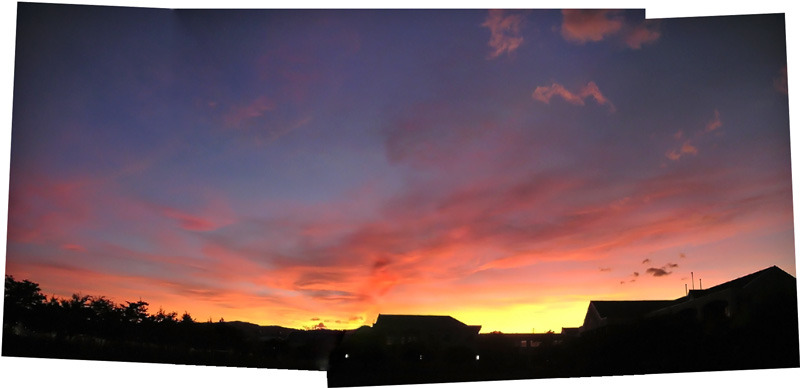

夕日の光が少し強くなってきたのを部屋の中でも感じる。

北本は熱いコーヒーを一口すする。仕事の緊張感が少しゆるんでいく気がする。この時間に喫茶店に来るのが習慣になってきたと彼は思った。熱いコーヒーを飲んで、中さんとひととき語り合う、それが彼にとってちょっとした息抜きになっていた。

中田さんが小さなキッチンの方から顔を出した。

「もうじきアイスコーヒーの方が売れ始めるかな?」

「そうだね。でも僕は熱いコーヒーがいつでも好きだな」

北本はこの年上の男に敬語を使わなかった。彼はどんなときでもそういった礼儀には気を使う男だったので、このことは本人も不思議な驚きだった。

なぜだろう、と北本は少し考えたことがあったが、よくわからなかった。中さんの人柄だ、としか言えなかった。

「中さん、そういえば、この前、昔の同級生とたまたま話す機会があってさ」

北本は先ほどまで考えていたことを打ち明けた。

「その同級生はいま独立して企業向けの講師の仕事をしてる。クライアントの評判は上々で、企業コンサルタントのような仕事も手広くやってるって話だった。

その彼とさ、昔、学生の頃の話をしたよ。夢とか成功とか、いろんなふわふわした話で盛り上がったよなって。僕は何となく覚えてたぐらいだった。でも、彼はそのときの話を今でもよく覚えていたよ。そして、自分が何を求めているかを考え続けて、結果として今の仕事をしているって言ってた。すごく充実して幸せだって話してたな」

「その同級生と仲良かったの?」

「そうだね、でも、卒業してからはお互い特に連絡もしなかったな。

彼は今の仕事をライフワークだって言ってた。楽しくて、感謝もしてもらえる最高の仕事だって。お前はどうだって言われたよ」

「何て言ったのさ」

「僕もその場では仕事は楽しいよって言った。それは嘘じゃない。でも、何て言うかな、今の仕事がライフワークかっていう気も正直しないんだよね。不満もないわけじゃないしね」

「北くんには、自分の仕事がライフワークとは思えないんだね」

「そうだね。別にそこまで思いこんでないというか。まあ、もちろん一生懸命やってるつもりだよ。仕事だしね。生活の為ってこともある」

「北くんは、ライフワークみたいな仕事にいつか就きたいの」

「うーん・・そりゃ、こういうことしたいから生きてるって言えたら、すっきりして素敵かもしれないね。今の仕事に自分が向いていないところもあるし、こんなことでいいのか悩むこともあるけれども・・まあね。

僕も、入社した頃は仕事とは、なんて考えてたけどな、今は特にあまり気にならなくなってきたっていうか・・よくわかんないけど」

中田さんは、コーヒーをおかわりしながら、言った。

「北くんは、今何が楽しいの」

「え・・そうだね、今こうして中さんとコーヒー飲んでるのは、楽しいよ」

「それは嬉しいね」

「それから、仕事でも、楽しいこともあるよ。

この前、ある社員から入り口のドアが勢いよく閉まりすぎてうるさいので、何とかならないか聞かれたんだ。今、僕は総務だから、そういう類の相談がやってくる。調べてみると昨年交換したばかりの新品で、どこにも不具合はなかった。でも、確かに少し音はうるさかったんだ。僕は、交換したばかりだし、今は我慢してもらうしかないと説明した。社員は渋々納得したけど、明らかに不満顔だったよ。

僕はそれで一端話は終わったと思ってたんだけど、あるとき思いついてそのドアのところに行って、少しつなぎのところをいじってみたんだ。そうしたら、とても音が小さくなってさ、思わずそこの社員と一緒に手をたたいたよ。

そんな小さなこと・・・だけど、ちょっとだけ変わった・・っていうのかな、何か前より良くなった、みたいなことが嬉しいんだよね。こんなものだけどね」

「いいや、北くん、それ、いいよ」

「そうかな」

「そうだよ、北くん、今、北くん、とってもいい顔してた。あのさ、北くんはそれでいいんじゃないかな」

「ライフワークみたいなこと考えなくてもいいってこと?」

「いや、ライフワークかどうかは、どうでもいいってことなんじゃない、北くんには。今何か変わってる、よくなってるってことが、一番楽しい生き方なんじゃないかな」

「そうだね・・うん、そうかもしれない。そんなちっぽけなことでも、僕は楽しいんだよなあ。そうやってたら、仕事とはとか気にならなくなった。ただ、続けること。良くしていくこと。

・・それで、平凡なサラリーマンの出来上がりさ」

「自分に皮肉なんて北くんらしくないね」

「はは、冗談だよ・・でも、何かライフワークっていう生き方もいい刺激になったよ。僕も今の生き方を続けることで、何かそういうものにぶちあたるかもしれないって思う。ま、そのとき考えるかな・・ちょっと長くなった。ありがとう。そろそろ、行くよ」

喫茶店を出ると、夕日はさすがにその勢いを失って、光が穏やかになっていた。石段を下りていると、北本はまたどうして中さんに敬語を使わないか考えてみた。

もちろん中さんの飾らない人柄もあった。そして、中さんは自分といつも同じ目線でいてくれることに、彼は気づいていた。また、熱いコーヒーを飲みにこようと思う。そして、また、いつもの仕事が待っている。北本は苦笑とも、ほほえみともいえない顔で、降りている石段をひとつひとつ数えた。