あるがまま、ないがまま。

第一章 「わたしが私へ。」「何の為に生きているのか?」という疑問を持ったNYでの13年間の生活

わたしが「私」になろうとしていた。

これらは本当に私の身に起こったことで、それは今から書く経験に基づいている。その過去を振り返り伝えていきたいと思う。

2011年1月。

赤いレザーのビンテージカウチの左端に腰をかけ、時折窓の外の雪を見ながら膝かけブランケットの上にラップトップを置きこの文章を書いて30日目くらいになる。赤いカウチと、フェンダーのアンプの上に置いたコーヒーは、わたしの毎日の定番になった。

日差しはやや暖かく暖房がさほど効かないこの800フィートほどあるギャラリーは、大きな窓だけが、小さな季節の変化をたまに教えてくれる。ブルックリンでこのギャラリーを始めてもうすぐ4年になるが、5階(2015年、現在は1階)のこの窓から見える景色はほとんど毎日同じで、ある暖かい冬の次の日に突然隣の屋根に、真っ白なかわいい雪帽子がかぶったり、新緑が車から漏れるhip hopの雑音とともに揺らめいたりと、小さな変化が時折私を和ませてくれる。

ギャラリーを始めた理由はとても単純であった。旧友の日本人アーティスト(彼女は10年以上自殺未遂を繰り返していた。)が自分の作品を公表する場所がなく、作品ばかりを書いていた。その時わたしに何か出来ることがあればという想いだけで始めた。おかしなもので、NYに住み着いた頃は日本はわたしにとって母国という存在でなく「海を渡る国」という見方をしていたが、年月が経つにつれ日本人というひとつのアイデンティティーをとても大事にしたいという思いが自然に沸いていた。(なぜだか、NYに10年以上住んでいる日本人は同じ思いを持つ様である。)なので、その想いからわたしは、日本人アーティストのサポートをしている。このギャラリーを「ヲウチギャラリー」と名づけたのも、まるで我が家に帰ったようにここに帰ってきてほしいという意味を込めてである。

築約100年の靴工場だったビルディングの5階に位置するブルックリンのアートギャラリースペース、ヲウチギャラリーは、世の中に埋もれている数多くの才能のある若手アーティストが、本来自分自身が目指す目標を再確認できる場所として、そして「アートを生活の一部に」をコンセプトに、現代の日本人アーティストの作品を、敷居が高く、仰々しく作り上げられた空間ではなく、アットホームな空間のなかで、アートがそれぞれの人の家の一部の様に、大事に飾られる感覚を伝えたいという思いがこめられている。また、ヲウチギャラリーを訪れた時、まるで心が休まる「家」に帰って来たような感覚で、訪れる人が現代の日本人アーティストに鼓舞される場と時間の提供をすべく、ギャラリー訪問者には、ゆっくり寛いでアート鑑賞を楽しんでもらっている。

13年間とは、ある人にとってはとてつもなく長い時間であり、ある人にとっては昨日のようでもあり、13年をまるで洋服ダンスの一番上の引き出しに何が入っているのかのように思い出せる人は幸運だと思う。わたしにとってのNYの13年はまるでランニング折り返し地点あたりのUカーブを走っていたようなもので、その間に感じていたことはいつまで走り続けられるのかだけだったと思う。

NYでの生活は、25歳だったわたしが、ジャズシンガーを目指して日本から訪れた来た時、まるでビリーホリデイのように男性ジャズミュージシャンと肩をならべ、夜な夜なジャムセッションのはしごをし、当時わたしの事を知らない若手ジャズミュージシャンはいないほど、どのジャズクラブにも顔を出していた。カポーティーの「ティファニーで朝食を」の主人公ホリーのように、自由奔放で、活発で、夢があって、「I want to still be me when I wake up one fine morning and have breakfast at Tiffany's.」の彼女の言葉のようにその日暮らしで大変ではあったが、この町はアメリカンドリームで満ち溢れ、わたしは何でも出来ると信じていた時代だった。

その後、ニューヨーク911テロ事件が起こり、アメリカの株の大暴落、NYに不況が訪れ、ある日のショウウインドーに移った女性は夢見るホリーではなく、10年の時を得て生きることに精一杯な日本人女性、わたし自身の姿だった。ちょうど折り返し地点に差し掛かる時だったと思う。

その時、わたしはなぜだか知らない間にふと今までの生活を思い出していた。なぜ過去を振り返る暇がなかったのかがどうしてなのかはわからなかった。時間に麻痺しているわたしの時間は思ったより早く進んでいて、規則もない時間に間に合うようにいつも足早にNYの町を駆け回っていた。地下鉄に乗るときも、セントラルパークを横切るときも、ソーホーやイーストビレッジで買い物をするときも、ジャズバーで音楽を聴いているときも、なぜか生き急ぐようにして毎日が過ぎていた。すべてが手に入る町、そしてすべてが手に入る環境が果たしてわたしが求めていた幸福なのだろうか?そんなとき友人のフォトグラファーから見せてもらった1枚のナイジェリアの子供たちの写真。こんな笑顔をする子供たちはここでは見たことがない。どうしてこの子達はこんなに幸せそうなのだろうか?どうしてこの子達はこんなに美しいのだろうか?そしてこのビレッジには、電気も水道さえもないのに。

アブストラクト(抽象)的な考えかもしれないが、わたしは生きるためにすべての物が手に入る場所にいながら、生きることへの空しさを感じていた。その一瞬を幸せだと思わされるものはたくさんあったが、悲しくもそれが手に入るとすぐ走馬灯のように消えてしまった。そしてまた求めた。その繰り返しだった。結局、自分が本当にほしいものは何ひとつ見つからず、ここで言う「しあわせ」と感じるものは、わたしが求めている「幸せ」ではないことに気が付いた。周りがしあわせと信じるものは、結局わたしにとって何の価値も見いだせず、幸せのように見せかけた不思議なマインドコントロールは、最終的には目に見えない傷口に塗る塩のように身体にしみた。

「どうして幸せじゃなんだろう?」その時、わたしは思考能力が死んでいるのかもとさえ思った。摩天楼と呼ばれるこの町でちっぽけな自分がいる。死人の中に、まるで死人のふりをせざる負えない降伏寸前の兵士のようだった。死体の下敷きとなり誰かに見つからないようにゆっくり呼吸をしながら、ここで暮らすには、ある種の考え方が必要だとわかった。そして「それ」は知らない間に自分の体内に蓄積されていた。「自分さえ良ければいい。」という自己主義の化身だった。後で分かった事だが、友人たちも同じ悩みを抱えていたが、だれもがこのスパイラルから逃げ出せなかった。

この町は悲しい町だ。NYで働く人々はまるで、人間Propの様なものである。その映画のシーンに合ったものがそこにありさえすればいい。実際、出演するのは1シーンか2シーンだから、本物でなくてもかまわない。それが偽者であったとしてもそれなりに本物のように見えれば誰も気にしない。自分さえよければそれでいい。自分の事しか考えたくない。時間の流れが速すぎて誰もそこまで気に留める人もいない。

本当は、ここは偽善者(外面的には自分を善と見せかけていても、実は内側では悪であることをと知っている。)たちが存在し、その毒はわたしの体内を巡り、自分もこのままでは、自分を偽善と思わない偽善者に変わろうとしていた。すでに自分自身に問いかける必要があった。「わたしは何の為に生きているのか?」 そう自分に問いかけたとき、わたしはその回答は持っていなかった。そして恐らく私の周りの誰もが回答を持っていなかった。それどころか周りはそんなことを考える必要すらないと思っただろう。それからわたしはその質問を頭の中の片隅に置きながらも長い間触ることも出来なかった。触るとは、向かい合うという意味でもある。今おかれている自分が本当の自分なのかどうかをまず知ることから始まった。

2008年 3月

ある2008年の夜、わたしはNYのイーストビレッジにあるジャズが流れるバーで、あのナイジェリアの子供たちの写真を見せてくれたフォトグラファーの友人を待っていた。夜も10時を回っていたと思うが、客足が途絶えず店は込み合っており、オリジナルカクテルなどが定評のマンハッタンでは隠れ家的な店で、当時よく利用していた。

わたしの友人S氏は、両親はドイツ人でアメリカ生まれでサンフランシスコとNYに家を持ち、自由奔放に自分のしたいことだけをしながら生きているような人だっ た。彼と知り合ったきっかけとなったのは、あるアーティストのエキシビジョンのキュレーターをソーホーで行ったときに、彼はそのアーティストの友人で、T シャツと短パン、ビーチサンダルとはちまき姿でギャラリーの前に現れ「さて、今から力仕事をするんだ。」という風貌は今でも忘れることができない。それほど強烈な個性を持っていた。15分ほど窓際の席でぼんやり外を見ながら待っていると、久しぶりのS氏が、いつものように有頂天で現れすぐに世間話が始まった。まるで気取った様子のない彼には、当時いろいろなことを話していたので、会話が途切れることなく続いていた。私が最近とても乾燥にいいと思うアフリカ産のシェアーバターを見つけたとか、彼は何か気の聞くものを友達にプレゼントしようと思っていたところだったとかで、ある雑誌に 「ソーラーパワーの懐中電灯」を見つけたが、それがすごいという話などであった。その時、S氏の携帯電話が鳴った。

ブラックベリーの相手先の表示を見た彼は、「ああ!」と叫んで、電話を出たときの表情は、水を得た魚のようで、なぜかこれからわたしに何かが起こるような予感すら感じた。

S氏が電話口で話すイントネーションが、今まで聴いたことのないアクセントで、明らかに相手先の声の特徴をまねている。その時、S氏が、急に携帯を私に渡した。相手と話せというのだ。

太 く低い地声と特有のアクセントから、アフリカ人とわかった。ナイジェリア出身でサンフランシスコに住んでいるS氏の友人だった。私は日本人で友人だと自己紹介をすると、とてものりがよく楽しそうな返事が返ってきた。電話をS氏に代わるなり「バイ」と電話を切ったかと思うと、いきなり、「ア フリカにいくよ。」と、言われ、「え?」と聞き返したときには、S氏はもうこういう運命だったんだという表情で、わたしは、その時、なるようになれと思うしかなかった。

第2章 「自分探しへの旅。」「生きる意味」を求めてアフリカ、ナイジェリアに行く準備

2008年、4月 ナイジェリアへの準備期間

今 まで、自分の命に危険を感じることは、生きている中であまり記憶にない。

ナイジェリアというところを、グーグルで調べれば調べるほど、マラリア、イエローフィーバーなどの今まで現実味のなかった種類の病気について書かれてあることが多く、同じ人間が住んでいるこの地球という場所をいかに客観的に しか見てなかったのかと感じさせられた。

あれから1週間も経たないうちに、S氏からナイジェリアに行く為の用意をすぐ始めるように言われた。この用意の意味とは、スーツケースに旅行に必要なものを詰め込む用意ではなく、死に至るかもしれないディジーズ(伝染病)への対策という意味であった。わたしは予防接種に関しての知識をほとんど持っていなかったので、まずナイジェリアで実際罹りうる可能性のある病気を調べることにした。

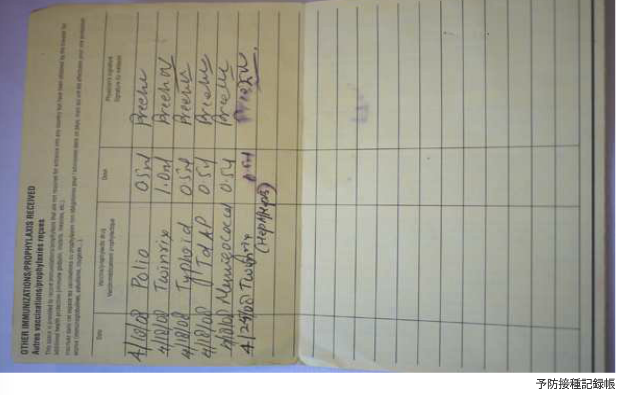

予防接種が必要な病気は約7種類 Routine, Hepatitis A, Hepatitis B,Typhoid, Polio, Yellow Fever, Meningococcalで、種類により、2回または1ヶ月ずつに分けて3回接種を行わないといけないものもあるので、合計10回の予防接種である。わたしは、これらのどの単語も聞くのは初めてで、S氏と電話で話をしても「ああ、Typoid ね。」という具合に「ああ、カラメルマキアートね。」と連想させるほど彼は気軽に答える。わたしはまず予防接種が出来る病院を探さなければいけなかった。

S氏はサンフランシスコで指定のドクターが管理してくれているとの事でNYでの病院に関する情報は持っていなかったので、自力ですべてリサーチすることからせねばならなかった。すべて独りで決めて、独りで行動に起こす。1から経験を積み上げていく作業だった。インターネットの情報を利用し、病院探し始めたのだが、思ったより少なく、一軒ずつ電話をしてほとんど留守番電話で、繋がったと思うと優に30分は待たされる始末、そして接種が全部そろうのに1ヶ月かかるとか、金額がたいへん高額であったりなどうまく前に進まない。そんな中でも、自分が使用していたSAGの健康保険で予防接種が受けれるというところまでたどり着き、幸運にも自宅近くのlong island university hospital にて、予防接種が受けれることとなった。

結局、ナイジェリアへのモチベーションとなったのは、「あの子供たちに会いたい。」という気持ちと「彼らにとってわたしに何か出来ること」それだけだった。「何か出来ること」を思った時に、母が、一番お金がかからないアートとして長年続けている「折り紙」を思い出した。(そうだ、紙さえあればなんとかなる!)自然に折り紙アートワークプロジェクトのイメージがあっという間に湧き出て、アートを勉強する環境がないという小さなビレッジの子供たちに折り紙を教えることで、紙が1枚あれば、何でも作り出すことが出来るという経験を通し、イマジネーションさえあれば何でもできるという意味と同時に日本の伝統ある芸術を伝える事が出来る。

違う国ではどういう風に折り紙が受け入れられるのかが不安ではあったが楽しみでもあった。このイマジネーションが、10年後20年後、ビレッジではどんな形で発展するのか、折り紙が伝統芸術の様に残るかもしれないと考えるとわくわくした。わたしは折り紙プロジェクトを考えていく間に、だんだん自分の内側に入っていくのを感じ、子供たちへの思いはまるで、自分へのメッセージであるかように思えた。すべてがある場所で考える何もない場所に与えられること。そういえば、わたしがNYへ来たときは何もなかった気がする。

同時進行で行っていたことは、ナイジェリアの小学校で折り紙を教えることについてまず、まだ見知らぬビレッジの住民たちに受け入れてもらうことからだった。S氏曰く、コニャックのボトル1本で、ビレッジ中の人々に宣伝してくれる宣伝マンの男がいるという。私はその男を想像する度におかしかった。どんな風貌でどんな風に宣伝してくれるのだろうか?それもそうだ。電気もないのビレッジで人に伝えるということは、村を歩き回るということに他ならない。コンピューターのボタンひとつで世界中の誰とでもコミュニケーションが取れる世の中はわたしたちの世界でしかない。先進国に住む人間の恐るべき錯覚である。日本にいる友人はわたしの為にシンプルな折り紙クラスのポスターを作ってくれ(写真参照)男の口コミ活躍と所々に張られたポスターのおかげで、すでにビレッジ全体がわたしがくることを皆心待ちにしてくれているようだった。

ナイジェリア領事館へ

ナイジェリアへ行くのにはVISAが必要である。そのVISAにはナイジェリア人が保証人にならなければならない。その情報不足により友人S氏に教えられたワシントンDCのナイジェリア大使館にすべての資料を送ったが、返却されたがもうわたしには時間がなかった。ナイジェリア領事館がNYにあることをウエブサイトから発見し、至急S氏に領事館へ行くことを伝えた。NYのナイジェリア領事館はマンハッタンのミッドタウンにあり、x-rayでの厳密なチェックを経て、1階ですべての書類を用意し1時間ほど待った後、やっと担当者と話すことが出来た。書類を渡して2週間後のピックアップを言い渡されたので、とりあえずVISAは旅行までに間に合いそうなのでほっと胸をなでおろした。知らぬ間に付き添いのS氏は領事館の幹部と話が出来るように交渉をし、わたしに一緒についてくるように行った。

その理由をエレベーターの中で始めて知らされたのだが、ソーラーパワー、ハンディーライトの寄付について、わたしから折り紙アートプロジェクトについて国からのなんらかの援助をしてもらえるように交渉するという事を考えていたという。S氏は、幹部室へ入り、わたしは待合室のソファーで30分ほど待たされた後、幹部に呼ばれナイジェリアでの折り紙アートワークプロジェクトの内容を説明したのだが笑顔で聞いてくれてはいたもののまったく相手にされず、結論からすると「お金を寄付しないものに関しては、関与出来ない。」といういかにも「お金以外ははわたし達は興味がない。」というわかりやすい回答が返ってきた。

病気のこと

ナイジェリアに出発する1ヶ月ほど前、NYに住み始めた頃から10年以上お世話になっている産婦人科の女医の先生に子宮系の手術が必要であると宣告を受けた。医師と相談した結果ナイジェリアから帰ってきてからすぐ手術を行うことになった。一刻も早くという気持ちもあったが、傷口が塞がっていない状態で、衛生状態が悪いアフリカへ行く事の方がリスクが高いという医師の判断だった。30代も半ばで子供を産んだ事がない女性の身体は、自然に相反しているのだろうかと不安になった。自分の体が、まったく環境の違うところで生活をしてちゃんと持てばいいが、念のため、ナイジェリアの緊急病院と保険が使えるところを調べた。下腹部の痛みは常にあったので、この状態でナイジェリアにいけるのかどうかは最後まで悩んだ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第3章 「Origamiプロジェクト」ナイジェリアでの生活13日間のダイアリー

(これからの文章は、当時英文で書いた日記を元にしているので、そのままの言葉で書いています。)

Day 1

★2008年5月31日土曜日、わたしは、午後7時のエアーフランスでNY(JFK)からパリに向かった。約8時間のフライト。

飛行機の中で。

「私にとっての8時間は未知なる場所への期待と興奮により、あっとゆうまに過ぎ去ってしまうだろう。」

「その間にいろいろ考えよう。そのときは考えが湯水のように湧くまで待ってみよう。」

(題名こそは記憶にない1本の映画を見た。)

★パリからラゴスへは、約7時間のフライト。

パ リの空港は、近代化されていて、シャンパンが飲めるブースが中央にあったり、ラグジュアリーな気分にさせる雰囲気があった。そのときのユーローは、平均ド ルの2倍はしていたので、フードコートのサンドイッチは$20くらいが相場だった。自分はこれからアフリカにいくのだけれども、このいかにも映画に出てき そうな場所で、フレンチサンドイッチをほおばりながら、アフリカに向かう自分はどうしても想像できなかったのでそのままナイジェリア行きのゲートへ向かうことにした。恐らく中国人らしき一人の男性のアジア人を除き、数名の中近東の顔立ちをした人たちとアフリカのトラディショナルコスチュームを着た人た ちがたくさんゲートの周りにたむろしていた。NYに住んでいると(特にハーレムの地域。私はその地 域に約7年は住んでいた)アフリカのトラディショナルコスチュームを着ている人を何度も見かけていたので珍しいとは思わなかった。発色がきれいで、独特の 模様、綿素材で着心地がとてもよさそうだった。ラゴスへ到着したのは、昼過ぎくらいだったと思う。ここから何が始まるのかとどきどきしながら、私に待ち受けてたのは、まず最初はイミグレーションだった。

当時わたしは、ドイツ人の写真家の友人S氏と、ラゴスの空港で待ち合わせをしていたのだが、その前に事件が起こった。わたしは、泊まり先(S氏の友人宅)の住所を知らない。イミグレーションで滞在先の住所を言わなければといけないとはだれにも教えてもらっていなかった。その時私はふとガールスカウト時代(6歳くらいの記憶)の言葉、「備えよ常に」を思い出していた。でも不運にもわたしは備えてなかったので、身よりもない異国の国で一人ぼっちの日本人女性の姿を客観的に見ている自分がそこにいた。「こんな大事な事を知らなかった。」しかし、持ち前の明るさで、イミグレーションには、滞在先の住所がわからな いので、私の友人が空港に来るまで待たなくてはいけないと伝えた。

彼らは、私のパスポートを預かり30分から1時間S氏が現れるのを待った。一人のミリタ リー風の男が私の方へ来て「あなたは友人を待っていますか?」とたずねた。私は、「ハイ。」といったものの不安で心の中では(どうしよう。なんていったらいいんだろう?)と一瞬心が曇ったが「あなたの友人が外で待っています。」と彼は言ったので、S氏か?と聞くと「違う、彼の友人だ。S氏は今日空港にこない。」と言った。 住所が書かれた紙をその男から渡されイミグレーションを通過することができたがその後、別室に連れていかれた。ビザにスタンプを押すところのようだった。そこには今まで見たこともない光景が私の目の前に現れた。

部屋の広さは6畳くらい。内装は日本の戦後を思わせる。ここに6名ほどの深緑の制服を着たミニタリーたちが、、、、帽をかぶり、銃を肩に掛け、一人は立ったまま入り口付近に、奥には机に向かって椅子に座り、なんと残り4人はぎゅうぎゅうにカウチに座っているではないか。まるでモノクロ映画のワンシーンを見ているかのように、 わたしは一瞬固まってしまった。ミニタリーの一人が、訛った英語で「パスポートを見せろ!」と言った。わたしは、パス ポートを見せ彼らはそのパスポートを一人ずつ順番に回していった。とても妙な光景だった。ものめずらしそうにパスポートを見ると,何でこんなところに来たんだ?と 言わんばかりに、私を見つめた。最後の一人が見終わった後、突然カウチから立ち上がり、私にウインクした。そうこうしているうちにいつの間にか、空港のロビー には私一人が残されていた。それもこの先どうしたらいいのか想像も付かないわたしがいた。

著者のイタミ アリサさんに人生相談を申込む

著者のイタミ アリサさんにメッセージを送る

著者の方だけが読めます

LINE

LINE