普通の医者だった34歳の僕が、一度はあきらめた出版の夢を追い続けたら実現したお話

挫折、そして755との出会い

それからはただお返事を待つ日々。

ひと月経ち、ふた月が過ぎた。春が過ぎた。

毎日起きては、夜中にお返事が来ていないかと、携帯を見た。しかし来なかった。ただずっと、待った。

半ば諦めかけた6月、ついにお返事が来た。すごく長文で丁寧なお返事。

でも、結論は

だった。

がっくりと、落ち込んだ。

やっぱりか。

僕みたいな、無名で若造の医者が吐いた言葉。

名医の本ならともかく、まだ駆け出しじゃないか。

こんな考えが頭の中をぐるぐると渦巻いた。

僕は落ち込んで抜け殻のようになった。ただただ逃避するように日中の手術と仕事にのめり込む毎日を送っていた。

そんな失意の日々、ふとあるアプリに目が止まった。

「755(ナナゴーゴー)」という、スマートフォンのアプリ。掲示板のような、フェイスブックのようなツイッターのようなアプリ。変な名前だな。

私は何の気なしに「藪医者(やぶいしゃ)外来へようこそ」という自分のトークルームを開設し、「藪医師(やぶいし)」と名乗って日々のことを呟いた。

ちょっとやけくそだったから、そんな自嘲的なハンドルネームにしたのかもしれない。

755というアプリは、今でこそテレビCMをやったりAKBやE-girlsが参加してにぎわっているけど、当時は有名人も少なくユーザーもたぶん数万人程度のマイナーアプリだった。

原稿がボツになって落ち込んでいたからだろうか。傷ついていたからだろうか。

僕は自分でもびっくりするくらい素直に、そこで話をしたんだ。

755での、文字と写真だけのコミュニケーション。名前も顔も出さない完全な匿名。僕は普段誰にも言えないような、医者としての本音をぽつぽつとお話しした。

親しかった患者さんが亡くなったときの落ち込み。

「あと1ヶ月はもたないでしょう」なんて絶望的な見通しを患者さんにお話した時の、ズシンと胸にのっかる重し。

若い医師への指導の苛立ち。難しい手術への恐怖、そのオペがうまくいった喜び。

あげくのはてには自らのお金の話や恋愛模様まで、僕はリアルの友人にさえ言えないようなことを赤裸々に語っていた。

2014年の秋になり、見城(けんじょう)徹さんという方がこのアプリを始めた。憧れの出版社、「幻冬舎」の社長さん。「伝説の編集者」。出版業界では知らぬ人のいない方。

※見城徹さん。幻冬舎社長。

私も著書を読んでおり、秘かに憧れていた。

僕は激しく興奮し、喜び勇んで見城さんのトークにコメントをした。あんな大物から、自分のコメントに返事が本当に来るんだろうか?

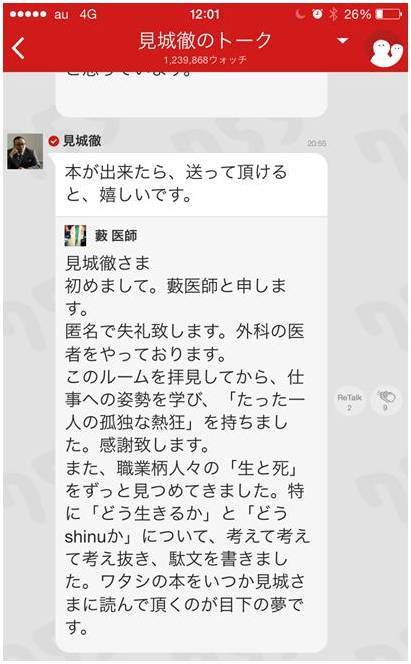

※初めて見城さんに書いたコメント。このころ755では「死ぬ」と書くと文字化けしてしまうので、苦肉の策で「shinu」と書いていた。

初めてお返事が来たときは、声を出して舞い上がった。

その時、彼に接する僕の気持ちの中に、「自分の原稿を読んでいただけないかな」という下心があったことは否定できない。

でも、そんな媚びへつらいは簡単に見透かされるだろうし、通用するとも思えない。

相手はあの大手出版社を一から作り上げた男。レッドオーシャンにダイブした男。歳も親父と同じくらいだ。

いっぽう僕は、哀しいくらいに何者でもないただの一介の外科医だった。

日本に28万人もいる医者の中で、しかもまだ駆け出しといっていいほどの。

もし万が一彼に僕の原稿を読んでいただけるのであれば、たとえ箸にも棒にもかからなくたって構わない。

いつしかそれは、僕の夢になった。

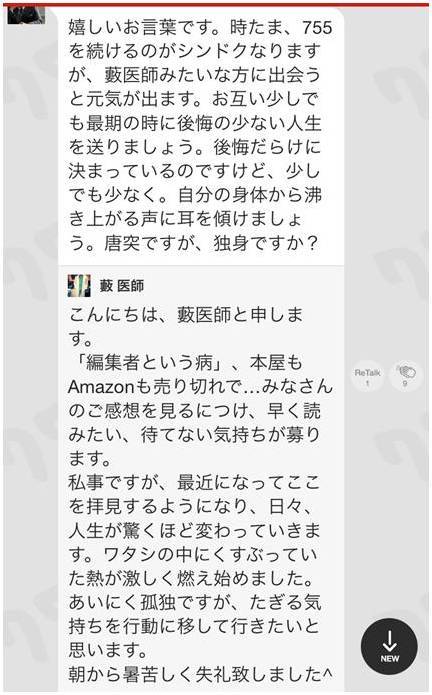

それから755上でおそるおそるコメントをし、びくびくしながらの交流。

↓こんなぐあいだった。

こんな風にして僕は、憧れの人に熱い想いを伝え、しかもお返事までいただいていたのだった。

この見城さんあてのコメントにある「ワタシの中にくすぶっていた熱」とはまさに、「生と死について書きたい」という熱そのものだったのだ。

どきどきしながら、見城さんのトークルームを穴が開くほど見つめる日々。

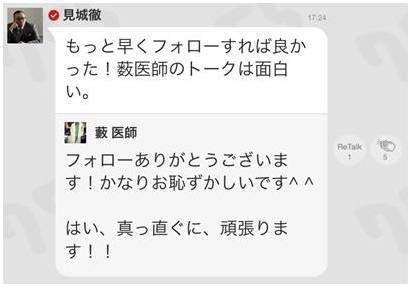

しばらくして、とんでもないことが起きた。

ある日見城さんはたまたま僕のトークを読んでくれたらしく、

「うわっ」

またしても声をあげ、iPhoneを持つ手が震えた。

憧れの人に、自分のトークルームをフォローされる。

つまり自分の想いの丈を、この胸に溜め込んだ熱のほとばしりを見てもらえる。

信じられないことが、まさか本当に起きるとは。

僕は相変わらずリアルな友人には誰にも言わず、どんどんこの不思議なアプリにのめり込んで行った。

そして。

私はいつものように、755上の自分のトークルームでぶつぶつと呟いていた。

「生と死」について自分なりに本一冊分を書いてみたこと、でも一度ボツになったこと、そして諦めてしまったこと。

「正面突破」「圧倒的努力」そんな見城さんの言葉が、情けない僕の背骨にぐりぐりと刺さるようだった。

そして、ある日。

という言葉を、見城さんの著書で見た。初めてではないのに、何度も見た言葉なのに、この時はバットで頭を殴られたような衝撃を受けた。

僕は、たった一人だった。

天皇の手術をした外科医や、ナントカ大学名誉教授ならまだしも、本を書く若い外科医なんて、聞いたことがない。

しかもまだ、何かを成し遂げた訳ではない。でも、この胸の熱狂は、もうおさえきれない。

僕は、決めた。

755で宣言した。小さい声だったけど、でもしっかり目を見開いて、声を張った。

どんな出版社でもいい。どんな形でもいい。何度書き直しても、何年かかってもいい。必ずこの原稿を、カタチにする。

そのモチベーションは、お金じゃない。有名にだって、できればなりたくない。

でも、僕は死に臨む人たちを「なんとかしたかった」。

「救いたかった」なんて、傲慢なことは言えないかもしれない。

でも、病院という特殊な環境で、毎日毎日「死」に直面するという特殊業務に携わっていて、声を上げずにはおれなかった。

旅立ちの直前に、その生のクライマックスに、混乱し恐怖に苛まれる人たちを見て、何もしないわけにはいかなかったんだ。

そしてなによりも、そんな患者さんに対して何もできない無力な自分を救うために、書かずにはいられなかった。

みっちりと推敲し、加筆をした。「これ以上はできない」ところまで書き込んだ。二ヶ月くらい、何十回も自分の書いたものを繰り返し読んだ。そして、僕はあの憧れの出版社、「幻冬舎」に原稿を送った。

著者の中山 祐次郎さんに人生相談を申込む

著者の中山 祐次郎さんにメッセージを送る

著者の方だけが読めます

LINE

LINE