伝説のメイドインJAPANゲーム「スペースインベーダー」が世界を侵略した日【前編】

舗装もされてないぬかるんだ田舎道をまっすぐ進んだ先にある、養鶏場のようなトタン屋根のバラック小屋が作業場。夏になると室温が40度を超え、クーラーなんてものはなく、窓を開けて、扇風機を回しているだけ。汗だくで暑い。部品を組みあわせるだけの、単純な作業が続く。

6ヶ月後、工場長から異動命令が出され、いよいよ技術部かと思えば、次は製品検査の仕事。

さすがにこの上司の命令には納得できるものではない。でも、会社を紹介してくれた荒井への恩もあり

と自分に言い聞かせた。

結局一年余りこの作業を続けたが、この経験が、故障が少なくサービス性の良いマシンの設計につながる。

研修を終え、技術部へ移った西角が最初に命じられた業務は、開発部で作られたプロトタイプ(試作品)を量産していくための設計図の作成だった。

ここで、ゲームの開発工程について簡単に説明したい。

パシフィック工業でのゲーム開発は、主に4部署における4行程に分けられる。

1. 開発部 ー 企画考案・試作品の作成

2. 技術部 ー 量産のための設計

3. 資材部 ー 販売部品等の発注・管理

4. 生産部 ー 工場での組み立て・製品検査

汗まみれになりながら工場で働いていた西角がいたのは、生産部。

ここから技術部に配属となり、量産のための設計作業をすることになった。

設計の仕事は楽しく、西角は黙々と仕事に励んだ。

そんな彼の働きぶりを、当時開発部長に就任したばかりの松平が見ていた。

西角は松平に声をかけられ、開発部へ。

いよいよ西角のゲーム開発が始まる。1969年のことであった。

念願の開発部!処女作「スカイファイター」には行列ができた

開発部にはいって早々、西角は結果を出した。開発したのは、戦闘機のシューティングゲーム「スカイファイター」。

当時ゲームセンターでは、セガの「ペリスコープ」という潜水艦を駆逐するシューティングゲームが人気。これを踏まえて、戦闘機を使い、潜水艦にはないスピード感・迫力感のあるゲームを演出しようと思った。

(もちろん、まだビデオゲームは存在しない。駆逐するのは、プラスチックでできた敵艦の模型だ。電気で動く機械じかけのゲームだった。エレメカゲームと言われるジャンルに当たる。)

出来る限り実物に近いフィーリングを演出したいと考え、ゲームの標的にはリアルなミニ模型の飛行機を使うことにし、透明のドラムに空と雲のフィルムを貼って回転させる工夫を凝らした。

開発を無事終え、マシンを正面から見たとき本当に戦闘機が飛んでいるように見え、鳥肌が立つくらい感動した。

リリース当初は、マシンがエレベーターに乗らず、ゲームセンターが1Fにある店にしか販売できないなどのトラブルはあったが、うまく小型化し、西角の処女作「スカイファイター※」は、行列ができるほどの好評を得た。

※小型化して発売したのが、スカイファイターIIにあたる

「西角、悪いが資材部へ異動だ。」

開発部に入ってすぐヒットゲームを生んだ西角は意気込み、早速、次の企画を進めていた。

しかし、工場長から呼び出され耳を疑う話をされた。

すまんが行ってくれ。

松平開発部長とも話しはついてる。

なんで俺が、と思った。

確かにおれは一番若手だったのかもしれない。でも、ヒット作は出した。それが何も評価されていないような気がした。頑張って結果を出しても、それは会社の都合や年功序列にかき消されるような気さえした。そうであるなら、(別に会社のためだけに働いているわけではないが)、結果を出すために頑張っているのさえ、馬鹿らしいと感じられた。

しかし、

「もう決まったことだ」

工場長の表情からはそう聞こえてくるようで、何を言っても無駄な気がした。

はじまった膨大な事務処理業務と、不幸中の幸い

ほどなくして資材部の名刺も届き、資材部としての仕事が始まる。

業務内容は、いたって単純。外注会社や部品メーカーへの注文書を書くというものだ。

この時は、転職も考えた。先が見えず、2年3年…と、ずっと資材部で事務作業が続く感すらあった。しかし、悔しかったし負けたくない。絶対に戻ってやる。絶対に戻っていいものを開発し、あっと言わせてやる。そう思い、転職はしなかった。

そんな中、ひとつだけ、不幸中の幸いがあった。

事務作業を集中して効率よく行えば、かなりの空き時間を捻出できたことだ。

この空き時間を新しいゲームのアイディア構想にあてた。

少しでも新しいゲームを作ることを考えていたかった。

そんな生活が数ヶ月が続いたある日、転機が訪れる。

開発部へ呼んでくれたあの松平開発部長が、一冊の本を手渡してくれた。

資材部に移った自分の事を部長が気にかけてくれている気がして、嬉しくなった。

もちろん本社の意向を伝えてくれただけかもしれないし、今でもその真意はわからない。でも、その一言はありがたかった。

事務作業の空き時間、松平部長にもらった資料がボロボロになるまで、デジタルICを勉強していった。

資材部への異動命令は、40年経った今でも忘れられないと西角は語るが、それがあったからこそ、隙間時間を利用して、少しずつデジタルICに関する知識を蓄えていくことができた。

黒船襲来! アタリ社「ポン」現る。

ある朝、ふだん通り資材部に出勤すると、会社内に一台、輸入されたと思しきゲームマシンが鎮座しているのに気がついた。

大型のマシンで、正面にはテレビ画面がある。

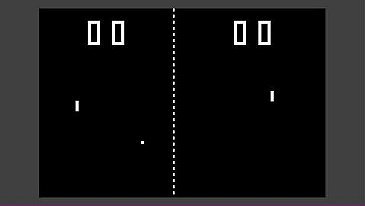

*アタリ社の「ポン」 (C)ATARI

アメリカのアタリ社から買ってきたんだ。

向こうでは、爆発的にプレイされてるらしいぞ。

始業時間までまだ少し余裕があったので、抱えていた注文書の束を脇において、マシンの箱の扉を開けてみた。

すると、中身はガランとしていて、基板らしきものが一枚あるだけ。

基板をみるとデジタルICがビッシリと並んでいる。IC基板の実物を見たのは初めてだった。

試しに電源を入れてみた。テレビ画面は、不気味にうす白く光った。

どうやら卓球をモチーフにしたゲームのようだった。

*アタリ社の「ポン」のプレイ画面 (C)ATARI

掲載元: http://www.geocities.jp/hag167/rev200.htm

00はそれぞれのプレイヤーの得点を表し(画像では両プレイヤー0点)、縦の棒は卓球のラケットにあたる。

これがなんとも面白く、同僚と何回も遊んでしまった。

著者の黒川 文雄さんに人生相談を申込む

著者の黒川 文雄さんにメッセージを送る

著者の方だけが読めます

LINE

LINE