伝説のメイドインJAPANゲーム「スペースインベーダー」が世界を侵略した日【前編】

生産台数は感覚できめる。ゲームは作りたいやつが作る。

少し話がそれるが、当時のゲーム開発の方法は、私たちの暮らす2016年のこの日本からは、全く想像できないものだ。

“新しいプロダクトやコンテンツの開発は、まずはコンセプトが重要で、そのためにまず企画会議を通してうんぬんかんぬん......” というようなことはなく、

「ゲームは作りたいやつが作る」それが基本だった。

出来上がったら、出来上がった試作ゲームを皆の元へ持っていき、

「これどうですか?ちょっとプレイしてみてよ。」とプレイしてもらう。

そのほかにも、他の会社のゲームを見せて、

「こんなものがあるんだけど、もっといいもの作ろうよ。」

「あのメーカーが、こんなの出したけど悔しいじゃないか。もっといいものを作ろう」

そんな時代だった。

当時は、生産台数も感覚で決めていて、

ゲームマシンが完成したらすぐ、営業部長、商品部長、若い社員が数人集まってプレイし、

「う~ん、これ300台にしようか、500台にしようか・・・」

「いや、400台じゃないですか!」

「うーん、じゃあ、400台でいくか。」

という感じで台数を決めて、世に送り出していた。

大雑把で、おおらかな時代だった。

「ゲームは作りたいやつが作る」

その文化に乗っ取り、制作意欲の高い西角は、一人でどんどんとゲームを作っていった。順調に海外での売り上げも伸ばし、アタリの背中が少しずつ見えてきたところだった。

アタリのオファー。事業提携!?のためにサンフランシスコへ

1974年、秋のことだった。

西角は、タイトー創業者で社長の、ミハエル・コーガンに声をかけられた。

コーガンは、ロシア生まれのユダヤ人、ロシアのオデッサ市で生まれ、家族で中国のハルピンへ移住、その後、単身で日本に渡航し、早稲田経済学院で貿易を学んだ。体格が大きく、流ちょうな日本語を喋り、周囲を明るくする雰囲気をもった人物だった。

目的はシカゴで開催されるゲームショー「AMOAショー」の見学。

そして、あのアタリとの提携協議のためだった。

提携の話を持ち出したのは、アタリの方だ。

米国のアタリから連絡を受けて、コーガン社長自らが、アタリ本社のあるサンフランシスコへ出張することになり、技術者として信頼を寄せていた西角に来てほしいということだった。

こうして、西角は海を超えてアメリカへ渡った。

コーガンと西角がサンフランシスコ市内の某所で待っていると、作業服姿で大柄の男がライトバンのような車に乗って現れ、彼に連れられてアタリ本社へと向かった。

西角の一言がすべてを決めた

かなりの距離を車で移動し、やっと到着。アタリ社内は、お世辞にも綺麗だとは言えなかった。

応接室に通されて、ジャケット姿の2人がやってきた。そのうち1人は、ついさっき作業服姿で送迎をしてくれた大柄の男、彼こそが、アタリの共同創業者ノーラン・ブッシュネルだった。そして、もう一人は、あの「ポン」をはじめ、数々のヒットゲームを生み出した、アラン・アルコーンだ。

コーガン社長はブッシュネル社長と打ち合わせに入り、西角はアラン・アルコーンに連れられて工場を案内してもらった。見学が終わり、別室でコーガン社長を待っていると、コーガン社長が戻ってきて、

この時アタリが提案していた提携内容は、アタリから技術が提供される代償に、莫大な権利使用料(今風に言えばロイヤリティ)費用を支払わなければならないものだったと想像できる。

西角はアタリの回路構造を独自で研究し大体わかっていたので、

そう言い切った。コーガン社長は、

そう喜んでくれた。

当時、海外のビデオゲームを独自に解析してノウハウを持っていた人物は、日本には西角しかいなかっただろう。大手ゲーム会社もまだそこまで徹底してやっていない頃だった。

そうして、西角の一言でアタリとの提携話がなくなった訳だが、その帰り際、西角とコーガン社長は日本人の男女2人にすれ違った。日本を代表するゲーム会社のひとつ、中村製作所の中村雅哉社長と、彼に同行していた社長令嬢さんだった。

おそらく辣腕ビジネスマンのブッシュネルは、午前中に西角とコーガン社長を呼び、午後からは中村製作所を呼んでいたのだろう。だから、午前と午後の切替わりに、応接室の横で中村製作所の彼らにすれ違ったと思われる。

まさか、日本から飛行機で20時間以上かけて海を越え、やってきたこのアメリカの地で、彼らに会うとは思いもしなかった。

二人は顔を見合わせた。

帰国後、いつもの通り開発に励む日々が続いた頃、

中村製作所がアタリと業務提携したという話が西角の耳に入ってきた。

この提携がのちの脅威となることは、コーガン社長も西角も知る由もなかった。

急速に進む技術革新

アタリとの商談後、日本へ帰国した西角は、さらに精力的に開発を行った。

アタリと対峙したことで、彼らに負けたくない、何としても追いつこうという想いが一層強くなった。

その頃は、アメリカのビデオゲームに、あのintelのマイクロプロセッサーが搭載されはじめた時だった。日夜アメリカ製ゲームマシンを分解し研究していた西角は、分解したマシンにintelと書かれた高性能素子が搭載されているのに驚いた。intelが生まれた1970年代、技術革新がさらに加速していた。

その技術を活用しながら、西角は処女作「スカイファイター」のビデオゲーム化に挑戦し、「インターセプター」を開発した。高価なメモリーICを取り入れグラフィックや演出にも趣向を凝らした。ヒットした過去の自信作を、高い技術でビデオゲーム化する。西角も自信があったし、営業からも好評だった。これならいけると思った。

しかし、いい収益はあげられず、結果としては失敗に終わった。

今まで作ってきたゲームの中で、最もグラフィックに凝ったゲームだっただけに、

ゲームは設計技術や演出ではない何かがあるのかもしれない、そんな仮説が西角の中にうまれた。

そんな中一本の電話が入る。

アタリ社が「ブロック崩しゲーム」を開発。爆発的なヒット

また、アタリらしいね。まいったもんだよ。時間がある時に、ゲームセンターを覗いてみてくれ。

取り掛かっていた仕事を横に置き、早速、西角はノートとペンを持って街のゲームセンターに向かった。ゲームセンターに着くと、一つのゲーム台が異様に盛り上がっていた。常にゲーム待ちの人だかりができ、高い収益を上げているようだった。

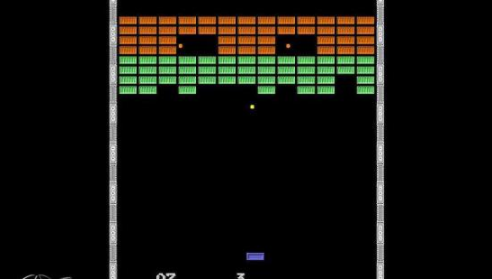

ゲームの名前は「ブレイクアウト」

通称「ブロック崩し」と呼ばれるあのゲームだった。

「ブレイクアウト」(C) ATARI

西角も順番待ちをして遊んでみたところ、とても面白いゲームだった。

しかし、西角は冷静に一人考えていた。

『クリーンスィープ』に似てる。

きっとあれを真似たんだろう。

「クリーンスィープ」は、「ブレイクアウト」の2年前にアメリカのラムテック社から出たゲームだ。遊び方は同じようなものだが、「クリーンスィープ」は小さい丸を消していくゲームで、なかなかその丸にヒットしないタイミングがあり、イライラ感が残った。日本でもあまりヒットしなかった。一方で、それとほぼ同じゲーム内容のアタリ社「ブレイクアウト」は、大ヒット。

両者の唯一の違いは、アタリ社「ブレイクアウト」の標的の方がずっと大きかったことだ。小さな丸ではなく大きめの長方形を標的に使っていたため、初めのうちは必ずターゲットにヒットした。そのため、「ブレイクアウト」にはストレス感はなく、特に球が上部に到達すると一気に破壊していくあの爽快感は素晴らしいものだった。

点を長方形にかえるだけで、爽快感が劇的に変わることは大きな発見だった。

西角が驚いたのはこれだけではなかった。

この「ブレイクアウト」のグラフィックは、昔のように長方形で構成された単純なものだった。先の「インターセプター」を開発した時、高価なメモリーICを使いグラフィックを出来るだけリアルなものにしようと努力していた。しかし、結果は失敗。

一方で、アタリの「ブレイクアウト」は、ある意味、時代錯誤的なグラフィックで大ヒットしていた。

ゲームセンターから会社に戻り報告すると、営業の上層部から

これを超えるゲームをつくってくれないか

との要請があった。

「米国アタリ社の、ブレイクアウト超えるゲームをつくる」

これが西角の最重要ミッションとなった。

著者の黒川 文雄さんに人生相談を申込む

著者の黒川 文雄さんにメッセージを送る

著者の方だけが読めます

LINE

LINE