2003年、私は獣医大学を卒業し、晴れて獣医師の免許を得た。

一般に誤解されていることだが、獣医師の仕事は「動物の治療」ではない。動物の治療を通じ、人の心を癒すことが、獣医師の仕事の本質である。これは動物に限らず、ヒトも含め医療に関わる職業すべてがそうなのだ。動物は自ら病院へは来ない。獣医師が診ているものは、家族の「心配する気持ち」であり、同時に人間ではない以上、金銭や介護にかかる時間のために「これ以上の治療は選択できない」という人の罪悪感も診ることになる。

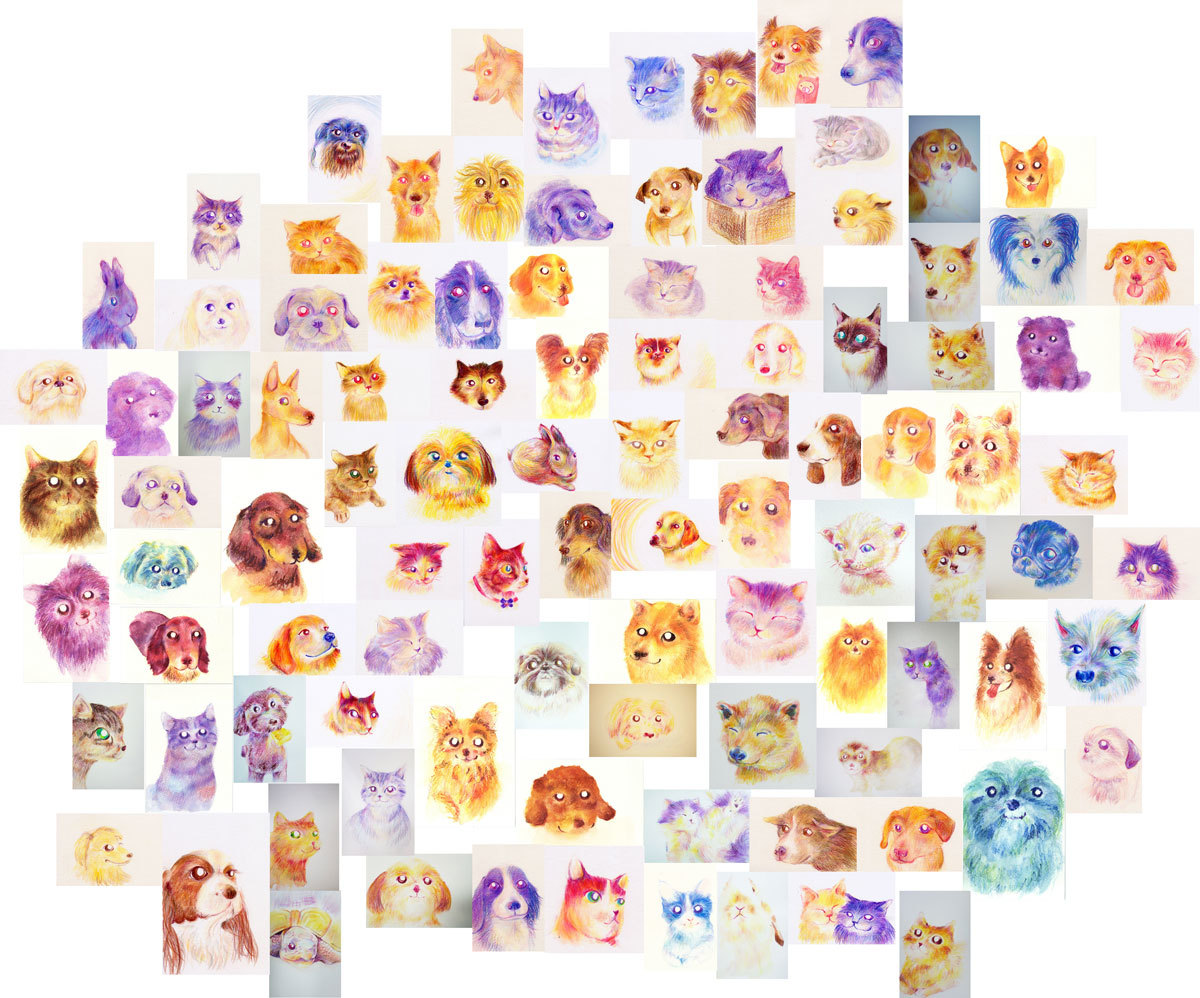

26歳の時、私は初めて、自身の担当患者が亡くなるという事態に直面することになる。担当医が自分でなかったら、別の結果になったのだろうかという葛藤の中で、私は再び獣医師としての仕事の本質にも向き合うことになった。「人の心の癒し」が本質なのであれば、亡くなった後にもできることはあるのではないか。その想いから、私はその子の似顔絵を描いてご家族に送った。その絵は、外科的な治療や薬物による治療によるよりも、家族の心を癒すものとなり、私自身にとっても「自分でなかったら」という罪悪感を薄めるほど、確かな手ごたえとして心に残った。それ以降、私は亡くなった患者さんのご家族に、絵を添えて手紙を送り続けた。

30歳になり、一度は離れた臨床の現場から、再度、獣医師に戻ることになるが、私はいつでも現場に立つことに恐れを感じていた。学べば学ぶほど、技術力がつけばつくほど、行う手術は難しいものになり、使う薬物は危険性が増すものになる。そうして何かミスがあった場合、それは患者の生命を奪うことになる。生き物は自ら自分を治す。医者はそれを手助けすることしかできない。にも関わらず、殺すことはできてしまう。現場に立つたびに恐れと罪悪感が蓄積する状況に救いを求め、私は臨床を離れ、獣医師として新たな方向を見出すことにした。それが細胞病理というジャンルだった。

細胞病理とは、患者にできたできものから少量の細胞を採取し、その細胞の形状から腫瘍なのかそうでないのかを判断し、その後の治療方針の判断の一助とする診断法である。顕微鏡下で細胞の形を診る診断医ということだ。これならば、直接患者を診ることはないので、自分の精神に負担をかけることなく、獣医療に関わっていられる。細胞の自由な形状に魅せられたこともあり、休日を利用しながら知り合いの先生のつてを頼りに学びに通った。2年近く、そうして月に数回程度学び続けたが、このまま通い続けても私は専門医にはなれないのだ、と気づいてしまった。そして32歳になって、私は再び獣医を辞めることになる。

臨床医を辞めても、私は自分が「獣医」であることを捨てられなかった。獣医になるために多くの動物たちが実験という名のもとに生命をなくしており、自分が「獣医」でなくなることで、彼らの生命が無駄になってしまう気がしたからだ。そこで私は改めて、獣医の仕事の本質である「人の心の癒し」とは何か、そのためにできることは他にないのかを自らに問いかけた。

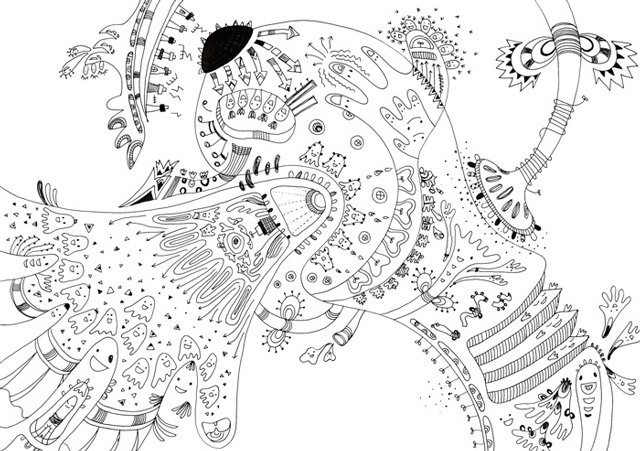

獣医師を辞める2週間前に書き始めたのがこの絵。通っていた絵本講座の先生が、光沢のある紙を提供してくれ、その紙の上では線が滑るように心地よく、止まることなく線を引き続けていたらこうなった。「細胞の世界の物語のようだ」と私は感じた。大学の授業では、細胞の形を覚えるために顕微鏡を見ながらスケッチする。細胞病理を学んでいた時も、特徴をスケッチするようにとらえ、記憶していたのが活きているのかもしれない。この絵を描き始めて4か月後、2011年の6月に、六本木のギャラリーUNAC TOKYOのオーナー、海上雅臣さんに出会うことになる。

この頃の私は心理学の講座も受講していて、共感覚というものを興味深く感じていた。そこで、有名人に対する「イメージ」を抽象画として描き起こしているところだった。誰もが知っている有名人であれば、他の人とも「分かる」「違う」というイメージの共有ができ、見る人も楽しめるに違いない。その数は100人以上に及んだ。海上さんに会った時は、その印象を即興でドローイングし、その姿に興味をもった海上さんは、その場でスタッフに「見て見て、おもしろいよ、これを撮って」とビデオでの録画を指示している。その時海上さんに言われた「軽井沢に遊びにおいで」という言葉に乗り、私はその2日後に軽井沢まで会いに行った。これ以降、定期的に海上さんから連絡が来るようになり、そのたびに私は新しい絵を描いて持って行った。

<ドラえもん 2011

当初は「絵は癒しになりうる」と考え、「自分は獣医師で、アートを処方しているのだ」と自己紹介していた。ただ、それは、ほぼ誰にも理解されず、今も臨床医をやっているのだと誤解を招くため、「元獣医師でアーティスト」と名乗るように変えた。まずは誰でも分かる表現で自らのことを伝え、いつか自分の名が通り、話を注意深く聞いてもらえるような立場になってから真の意図を話せば良い。私はそう決めた。

この頃は作品の良し悪しは自分には分からず、むしろダメなんだろうという不安のほうが大きかった。それでもとにかく線を引いてることは、私の心を落ち着かせた。そういう意味で作品はまず、私自身の「心の癒し」として機能していた。

(Space, Pen on board 2014/徐々に線画のストーリー的な要素は消え、幾何学的なものに変化する)

その後も海上さんのもとに通ったが、海上さんからは「面白いとは思うけど推せない」と言われ続けていた。画の正体が分からない。美術批評家として、正体が分からないものを推すことはできないのだ、氏はそう言っていた。それでも通い続けた2012年の3月、海上さんからギャラリー全部を絵で覆う個展をやろう、という提案をいただいた。ギャラリーのサイズに合わせた和紙を特注してくれ、1か月後に届いた大量の紙が入った棺のような箱は、開けると木の香りのような匂いがした。とはいえ、こんなに巨大な紙を扱えるほどのスペースはうちにはない。そういうと、海上さんはギャラリーの休みの日を制作のために開放してくれた。ゴールデンウィークなどはギャラリーに泊まりこんで制作をつづけたが、絵の上で眠り、起きてまた筆を進める生活は、なんとも心地の良いものだった。

天井と壁2面分を描いた段階で海上さんに経過を見せたが、海上さんからは「全然ダメ」という言葉をいただいた。「まったくパターン的でつまらない。これならやる意味がない、展覧会などやめたほうがいい」という。これまで大きくても40センチほどの画しか制作したことがなかったため、「あなたの絵は大作には合わないのかもしれない」そういう話も出た。だが、紙はまだ残っている。どうするかと言われ、「最後まで描き切りたい」と伝える。しかし、どうすればいいか分からない。苦悩の中で描いた床面は、画全体が黒く感じるほど線で埋め尽くされた形状となった。

当時、私はガイドブックの取材の仕事で3週間モンゴルに行っており、戻ってきた直後に制作したのが左側の壁。線のバリエーションが自分でも驚くほど増え、規則性がなくなった。描いている時の自身の気持ちがそのまま線に乗っているようだった。2013年1月に初めて行った個展では、訪れた人が絵の中で眠ったり話したり、各々が自由に過ごしていた。この中に足を踏み入れた人の顔が、花開くようにほころぶのを見て、私はこういうのがつくりたい、と思った。心の癒しとは、思考でなく体験の中にあるのではないか、そう感じた。

この頃、私は大学卒業時に立てた一つの誓いを思い出すことになる。学生時代の私は、自分が手にかけてきた生命よりも多くの生命を救うことができれば、亡くした生命は報われるのでは、と考えていた。だが、誰かの生命が他の生命で代替できないように、亡くなった生命は別の生命によって報われることは決してない。それは単に、私自身が多くの生命を手にかけたことに対する罪悪感を解消するための言い訳にすぎない。また、実際に獣医師として実感したことは、「医者は生命を救うことはできない。治すことができるのは本人だけだ」ということだった。獣医師になる直前に私が立てたのは「いつか、亡くした生命本人に還せることがしたい」ということ。それがどんな手段か、その時は分からなかった。卒業から8年が経ち、その答えを私は生化学の授業から見出すことになる。

大学一年次の生化学の授業で、教授が原子についての話をしていた。「お前たちの頬をつくっている炭素原子は、もしかしたらナウマンゾウのウンコだったかもしれないんだぞ」たわいもない話だったが、興味深い発想として、その言は私の中にずっと残り、その後も繰り返し思い出していた。事実、私たちの身体を構成する原子は、1年でほぼすべてが入れ替わる。それらは失われるわけではなく、地球上になんらかの形で存在している。ならば、これまで失われた生命も、地球上のどこかに原子として存在し続けているに違いない。それらが、再び地球上で生命として生まれ変わった時、彼らの生きる世界が幸福であれば、それは本人に還していることになるのではないか。亡くなった生命を形作っていた原子が今どこにいるか、私は知ることができない。でも地球上のどこかにあるというなら、私はすべての国と地域に足を運び、世界中の全ての場所が幸福であることに気づき、貢献し、連鎖させていきたい。それが、卒業時に私が立てた誓いに対する、私なりの解答だった。

世界中でやりたいなら、まずは海外に行き実際に作品を見せて回ろう。2013年の9月、私はニューヨークに渡る。しかし、世界中からアーティストが集まる町。ギャラリーを巡るが作品のクオリティの高さに臆するばかり。それでも、発表される作品のある「空間」の美しさに魅了され、私はこの世界にさらにのめり込むことになる。それまでの私は、作品それ自体の展示にのみ目がいき、作品の在る空間について考えたことがなかった。その後、どうしてもこの町で個展をやりたいと思い、2014年7月に貸しギャラリーで展示を行う。この時は3週間の渡米で、作品はニューヨークのセントラルパークなどで屋外制作した。少しでも絵を見てもらいたかった。様々な人に話しかけられる中、制服を着た黒人の男の子が「Beautiful」と言いながら何度も立ち止まって振り返り、写真を撮っていったのが印象的だった。

(ニューヨークのセントラルパークで制作)

2015年4月にはUNAC TOKYOで2度目の個展「五度目の大絶滅の後」を開催。私にとって、2013年に行った最初の個展が自身の最高傑作で、2年間、それを超えるほどのインパクトがあるものがつくれずにいた。超えられないのに「個展などできない」ずっとそう思っていた。それでも一つ一つの作品のクオリティを上げ、コンセプトを強固にすることで、自分の中でこれ以上の作品がつくれるという確信が得られた。ようやく、先に進めると思えた瞬間だった。

(The WorldⅡ(部分)鑑賞者に切り刻まれて形が変わる)

人にとって幸福な状態とは、「心から望む選択ができること」だと私は考える。さまざまな外部要因により、いつの間にか私たちは自分の本心から切り離され、本心が不在の状態になっている。治療には、穏やかに家で過ごすものもあれば、最新技術を使ったものもある。治療のオプションがさまざまにある中、私は獣医師として常に、相手の心が本当に望む方法を知ろうと模索しつづけてきた。人は他者への気遣いや虚栄、未知なるものへの恐れや自信のなさによって、自らを偽る。偽り続けているうちに、自らの本心を見失う。本心を見出し、本心に沿った選択を行動で表すこと。一方的に与えられるのではなく、自ら手を伸ばして関与すること。それは本人の心にとって最高の「癒し」となる。プラセボ効果が知られるように、ヒトは本来、自らを癒す力をもっている。本人が心の底から望んでいる「選択」を行うというのは、自身への癒しにもつながっていく。

(The WorldⅢ(部分) 2015)

2015年の9月の個展では布を吊るした作品を発表。布は当初はすべて赤系だったが、鑑賞者が色を入れ替えてよいものとした。色を入れ替えるというのは単純な行為で、青を集めて「海」をつくったり、緑を集めて「草原」をつくったり、中には自身の作品にタイトルをつける人もいた。私は作品世界に、もっと人を巻き込みたかった。「創作」あるいは「アート」というのは高尚で難しいものではない。気軽に遊びながら誰もがアートをつくれるということ。そうして作品から離れても、その体験が心身に残るものをつくりたい。

(だから私は生きている, Acrylic on Japanese paper, 2016 WTA - Werner Thöni Artspace, Barcelona, Spain)

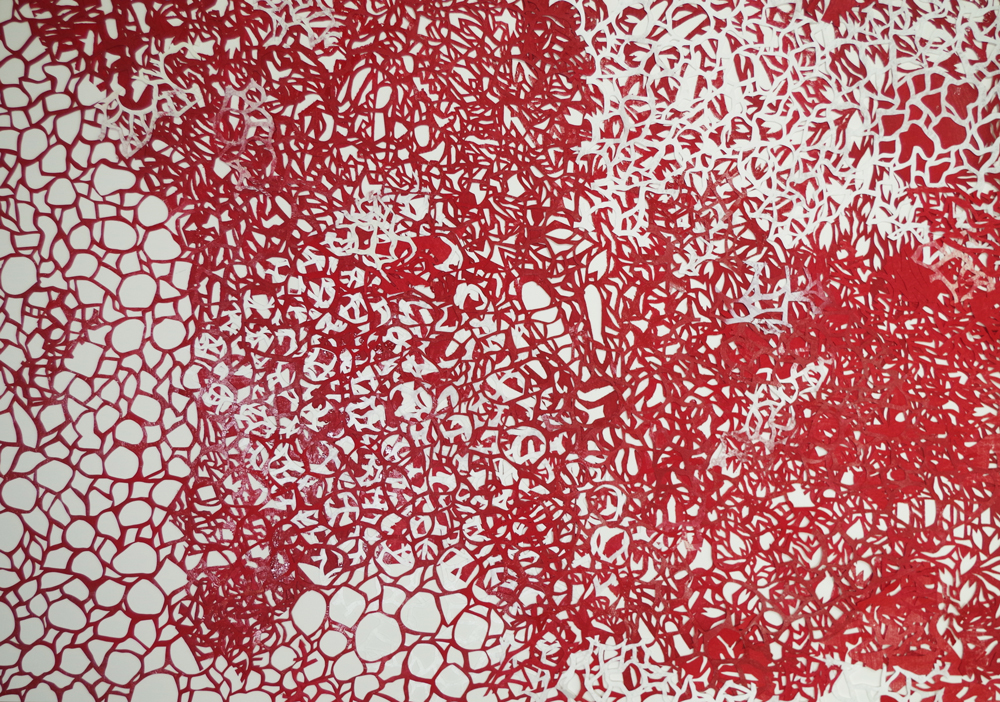

2016年1月から3カ月、初めてのレジデンスプログラムへの参加でバルセロナへ。3月の個展では「細胞」をイメージしたコンパートメント状のインスタレーションを発表。これは、参加した人が自身の握りこぶしのサイズ(本人の心臓のサイズ)に一度だけカットしてよいものとした。購入する場合は10ユーロ。買わない場合は、壁に展示して残すが、他者の残したものを買うこともできる。見た目の華やかさからか、設置しているうちから通りを歩く人たちからは歓声が上がり、個展が始まってからは床に寝転がって作品を眺める女性もいた。

私が創作のモチーフとして「細胞」のイメージを使っているのは、「細胞」が生物学では生命の最小単位として定義されているからだ。原子は生命ではない。でも、細胞になれば「生命」と定義される。原子として世界を漂っていたものが、生命に転化する。その象徴としての「細胞」である。最小単位である「細胞」は、集合することによってさらに「ヒト」という1単位の生命になっている。さらにヒトが集まることにより、町や国ができていく。原子から連なる世界は、そのようにして1つの共同体として成り立っている。共同体としてのつながりは精神的な支えとなり、それは「選択」を支える「心の癒し」となる。私は世界中に作品を「置く」ことで、地球全体を取り巻く共同体としての作品をつくろうとしている。作品という共通点が世界をつくる人たちのつながりの1つであるように。

(彼女からの手紙には「Yes」とだけ書かれていた。

Japanese ink on Newspapers from Kronstadt, Saint Petersburg, Russia. 2016, Art-League gallery, St Petersburg, Russia)

ロシアでは現地の人に協力してもらいながら集めた新聞を張り合わせ、作品を制作した。世界中を渡り歩く上で、必要な物が常に手に入るとは限らない。2016年の5ヵ月3ヵ国に渡るレジデンスの旅では、何もない状態で行っても作品をつくりだせる、という自信をもちたかった。初の海外制作であるバルセロナには創作に必要な画材は全て持参したが、ロシアでは新聞、ドイツでは現地の石を使った。ドイツでは事前に作品制作のプランも立てずに行ったため、作品の即興性が求められた。さらに着いた先は人口120人の小さな村で、画材の購入もできない。自身の修練のために求めていた条件としては格好の場所であった。

(Stones and YOU, Acrylic on stones, 2016 ALTE SCHULE, Hohenstein, German)

制作したのは石を使った作品。滞在したホーエンシュタインの石は、切り出したように四角く特徴的だった。鉱物が混じっているのか、ところどころ光っている。私は迷わず石を使うことを決めた。小さな村で日本人が石を拾っているのはすぐに有名になり、村を歩き回って石を集めていると、あちらこちらから声がかかった。

自然と人工の関係を示すように、上半分だけ色を付けた石を並べて模様をつくる。この村には小さな城があり、同時期にレジデンスプログラムに参加していたアーティストと一緒に、城内に石を並べて歩いた。石の並べ方に良いも悪いもなく、自由に並べているうちに思いついた新しいことを試したくなる。創作とは連鎖だ。続けていくうちに、自然と次の流れを引き起こしていく。それなら、まずは石を選び、好きに置くまでの行為を行いたくなるものがつくれたら。それはその後の創作を、紐についた飴を吊るように引き出すのではないだろうか。

(筋線維は呼吸する,Acrylic on Japanese paper, 2016)

2016年9月に、UNAC TOKYOで三度目の個展「劣る者の楽園」を行う。優秀な者の立ち入りを禁じた同展は、アートコンペでの手痛い落選から来ている。優劣などないはずのアートの世界で、それでも劣とラベルされること。それが嫌ならコンペなど出さなければいいのに、それでも見てもらい、誰かに拾い上げてもらえることを願っている自分がいた。落ちた作品は改めて見返すとクオリティも達してないように感じる。作家自身で納得できないものは廃棄するしかない。バルセロナで制作していたインスタレーションも、展示による重力で劣化し、次の展示にはとても耐えられないものになっていた。気に入っていたものだっただけに、劣化したと分かっていても惜しく感じる。どちらも作品としての質が足りていないのに、かけた想いと時間が紙に沁みついているようで、捨てられない。私はそれらの組み合わせで、新しい作品をつくった。思い入れのあった作品が生まれ変わって蘇ったようで、存るというだけで嬉しい。私の作品はこれからも死と再生を繰り返し、私は作品を通じて自身への癒しと自分以外の何かへの癒しとを、行き交いながら作品をつくり続けるのだろう。

(正解などないのに自分が正しいと信じる世界から逃れられない。

1030×728mm ,Acrylic on Japanese paper, 2016)

創作を通じて私が目指しているのは「医療の代替となるアート」である。世界を巡って人々と対話をしながら様々な手法を試し、人にとってより効果的な「癒し」となるアートとは何かを探求しつづける。そうしているうちに、出会った人の住む場所一つ一つを、私自身が心から大切に思えるようになったら、学生時代に立てた誓いを、自ら達成できるかもしれない。そう願うばかりだ。