「ブレイクアウト」を“崩し”にかかる

① 戦略の決定

さっそく西角は戦略を思案。

ブレイクアウトを超えるためには、

ブレイクアウトの面白さを取り入れた上に、オリジナル性を出すことが重要だと考えた。

ブレイクアウトの面白さは、やはりターゲットを一つずつ消していき、最後の一つを消した時のあの爽快感だ。

次に、ブレイクアウトには無いオリジナル性の部分だが、

これは「CPUを駆使した撃ち合い」だと考えた。

ブレイクアウトでは、プレイヤーが一方的にブロックを崩すだけ。たまに跳ね返ってくるものの、それは自分が放った玉であって、受けても問題はない。

これを”当たってはいけない”相手からの攻撃にしようと考えた。

さらに、これまでのゲームでは敵から攻撃されることはあっても、

敵から「狙われる」ことはなかった。

「プレイヤーの位置をコンピューターが認識して選択的に攻撃をしかけてくる」

今では、当たり前となったこの仕組みだが、この時代にはなかった。

西角はCPUを使い敵キャラが自分を狙ってくるようにした。

・ブロック崩しの爽快感

・コンピュータが意思をもったように攻撃してくる

この2点を打倒「ブレイクアウト」のポイントとした。

しかし、大きな問題が一つ。構想が浮かんだのはいいのだが、これを開発するためのツールが無い。

② 開発環境構築

コンピューターのプログラム記憶装置には、EPROMというものを使う。(当時)

そのEPROMに、ロムライター(いわば、電卓を大きくしたようなもの)を使ってプログラムを書き込んでいく。パソコンに比べるとすこぶる使いづらいのだが、まあなんとかなった。問題は書き”直す”時だった。

2016年の今は、タイプミスがあれば、WindowsならBackspace、MacならDELETEキー、スマホならx印のついた矢印でちょんちょんと誤字を消して、保存しなおせばいい。

しかし、当時はそんなわけにもいかない。

EPROMに一度書き込んだプログラムの消去方法はただひとつ、太陽光(= 紫外線)。

ゲームをプログラミングしている時、プログラムにミスがあるとわかれば、手のひらに基板を載せ、青空のもと腕をかかげ、太陽の光を当てる。頬には風を感じる。なんとも微笑ましい光景だが、一刻も早く開発を進めたい開発者にとっては、絶望的な光景だった。

もちろん、太陽光の代わりに紫外線照射器等を使ってもいい。曇りの日でも対応できる。しかし、どちらにせよ、作業効率は悪かった。

西角「(データの書き替えに紫外線が必要な)EPROMを使っていると、開発に何年かかるかわからない……」

そこで西角は、ゲームボードを改造して、EPROM部分をRAM(ランダムアクセスメモリー)というすぐにデータを書き替えられるものに変更した。

当時のRAMは容量が小さく、西角の構想通りのゲームを創るためには、大量のRAMへの保存が必要。しかし、大量のRAMに効率よくデータを保存するツールは存在していない。そこで、RAMに効率よくデータを保存するツールも作った。

ゲーム開発中に、新たな開発ツールが必要になったら、一旦開発を中断し、そのツールを作成する。

ツールが出来上がったらまた開発に戻る。もちろん、その中で、あらゆる種類のバグ(不具合)も発生しているので、バグの種類に応じて、バグを取るプログラムも追加する。

すべて通しで作っていたわけではなく、必要に応じて、順次、新しい機能を付け足していった。

西角「やったぞ!ようやくここまで来た。」

と思ったつかの間、

西角「全部消えた……。」

何日もかけて書き上げたプログラムが、一瞬にして吹き飛ぶこともあった。当時のRAMが、とびきり静電気に弱かったのが原因だった。これにはさすがに参ったので、苦心した挙句、カセットテープ・レコーダーを接続して、そこにデ-タをセーブすることに。これで不慮のデータ喪失を防げるようになった。

一歩一歩、トライandエラーを重ねながら、少しずつ開発が進んでいった。

そうして、ゲームの基本的な部分、

「敵からの攻撃を避けながら、ボタンを押してミサイルを放って敵機を撃墜する。そして、撃墜した分だけ点数が加えられる」という、構想していたゲームの大枠が形になってきた。

③ キャラクター

さあ、次はキャラクターだ。

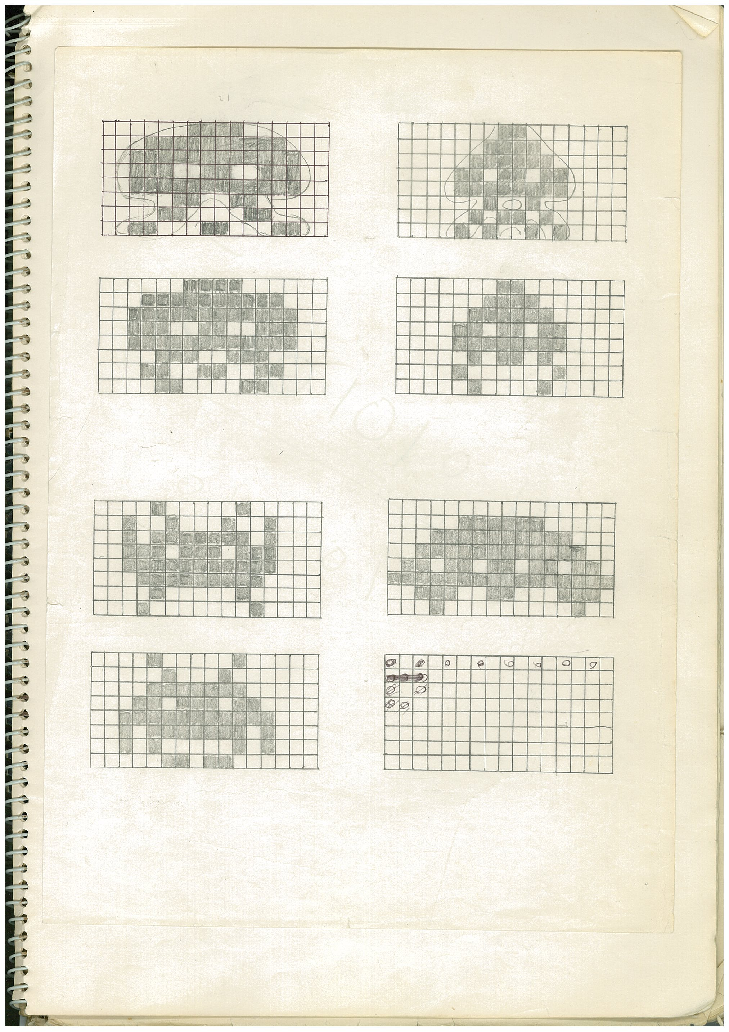

まず、キャラクターを描画するツールがそもそもなかったので、ライトペンを使ったキャラクター開発ユニットを自作した。西角は当時、「必要だから自分で作った」という意識しかなかったが、今ではこのようなペン型入力デバイスが、ゲーム業界で幅広く使われている。

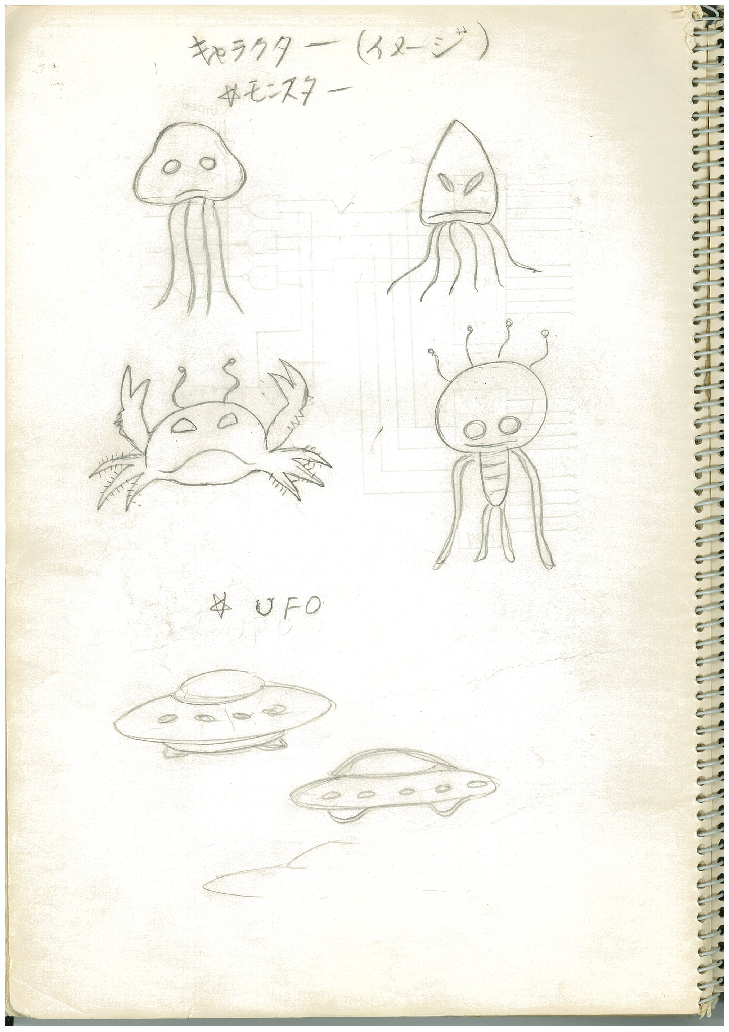

描画ツールができたので、次はキャラクターデザインを決める。

まず「ブレイクアウト」のように標的となる敵キャラクターの数を決める。画面サイズとキャラクターの想定サイズから、縦11x横5の計55体とした。いろいろなデザインを作成し、55体をモニターに映しながら、どのデザインのキャラクターのハマりがいいか、テストを重ねていく。

戦車、戦艦、飛行機など、いろいろと表示して動かしてみるが、どれもスッキリしないまま時間ばかりが過ぎていく。最終的に、兵隊を表示してみたら動きもスムースでとてもいい感じに仕上がった。

しかし、周囲からは、

「「デスレース」の件もあるから、人間を標的にして撃つのは良くないんじゃないか」

と言われた。

「デスレース」とは、アメリカのゲーム開発会社「エキシディ」が開発して、当時アメリカ国内でヒットしたアーケードゲーム。(※ DeathRace、1977年)

プレイヤーは「死神」となって、ハンドル、アクセル、シフトレバーで車を操作する。「死神」は画面内の人型のキャラクターを車で撥ね、その撥ねた数を競いあう。

人型とはいえ、エキシディ社としては「人ではなくグレムリンと言う名前の伝承上の生物」と抗弁したが、世界で初めてゲームに残虐な要素を取り入れ、社会的非難を浴びたレーシングゲームだ。

西角「そう言えば、コーガン社長も以前から人を撃つようなゲームは好まないと言っていたなあ。この兵隊キャラを諦めよう。」

すっぱりと兵隊キャラクターは止めた。

西角「撃っても問題ないキャラクターデザインか…...」

その頃といえば、世間ではスター・ウォーズ※の映画第1作が話題になっており、日本での上映も翌年に控えている頃。(※「スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望」 1977年 アメリカ公開)

西角「この映画をキッカケに、これから宇宙ブームになるのでは。......宇宙人なら撃っても問題ないぞ。」

早速、宇宙にいそうなモンスター風のキャラを描いて動かしてみると、とてもスムースな動きだった。

西角「これだっ!」

テーマは宇宙にすることになった。

タコ、イカ、カニ、キャラクターの創作の原点はあの名作から

テーマが宇宙と決まったので、今度は宇宙にいそうなモンスターキャラの、具体的なデザインが必要だ。

宇宙ものと言えば、西角が子供の頃に観た映画「宇宙戦争※」 が鮮烈に蘇ってきた。(※ 1953年製作 監督 ジョージ・パル / 原作 イギリスの作家H.Gウェルズ)

西角「『宇宙戦争』に出てくる火星人はタコのような形をしている。人類が描く、すべての宇宙人イメージの原型と言っても差し支えないだろう。」

「宇宙戦争」のタコのような火星人のイメージをメインのキャラクターに決めて、それをドットで表すことにした。ひとつはタコなので、あとは海の生き物をいろいろ考え最終的にイカとカニに決定。大きさもそれぞれ違って変化を持たすことができると考えた。

写真は当時西角が実際に使っていたスケッチブック

※カニのキャラクターは、2016年現在、株式会社タイトーのコーポレートキャラクターになっている

ディスプレイに表示した、タコ、イカ、カニの宇宙人たちは、テケテケと可愛く動いた。

いい仕上がりだ。

ゲームの企画に、キャラ設定、それから音声、タイトルなどが仕上がり、

デモプレイができるようになった。

早速これを営業部の人に見せてみたところ、

営業部の人「なんだ、宇宙物かぁ」

と一言。

まさか、がっかりされるとは思わなかった。

営業部の人「「スペース・ドッキング※」が収益的に失敗したことで、宇宙物はダメというジンクスがあるんだよ。」

(※ソビエト連邦が打ち上げた宇宙船『ソユーズ』の宇宙空間でのドッキングをテーマに開発したメカゲーム)

しかし、いまさらゲーム企画や設計を変えるわけにもいかず、営業部も変更しろとは言わなかったのでそのままのかたちで進めることにした。ジンクスがどうであれ、自分自身のクリエイティブに対しての自信はあった。

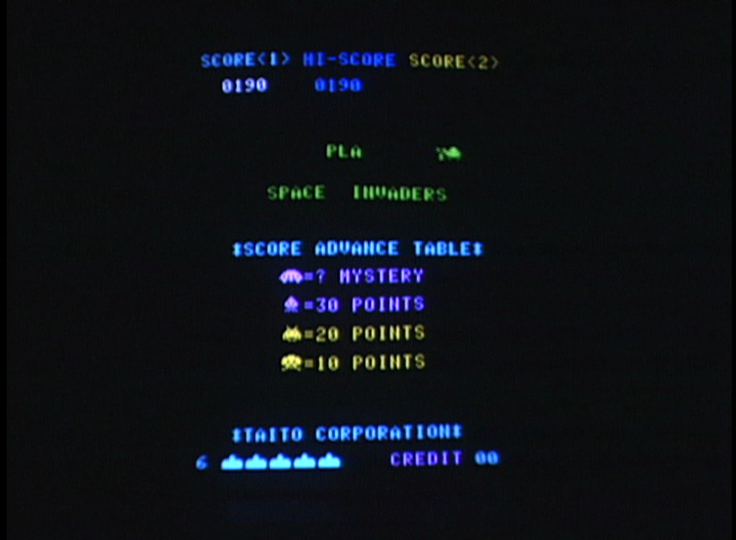

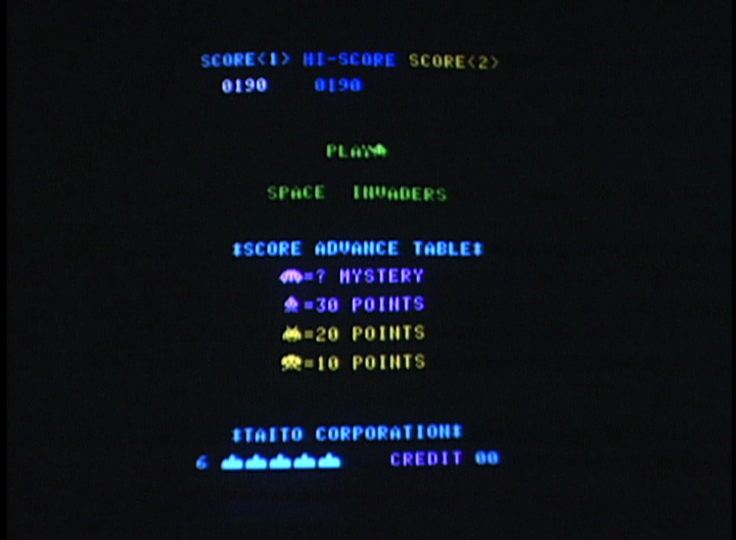

コーガン社長にも見てもらうと、彼はゲームについては評価しなかったが、デモ画面を気に入ってくれたようだった。

ゲーム待ち受け画面の PLAYのYがひっくり返っていて、インベーダーが直しにくるという部分だった。

<インベーダーが逆さになったYを発見、近づいてくる。>

<逆さのYを回収。英語の書き損じは許さない構え。>

<用意してあったYの字が登場。宇宙船は、いろいろ収容できるのだ。>

<PLAYの文字が元どおりになった。満足である。>

コーガン社長「逆さ文字をインベーダーが修正するところは、アメリカ人が喜ぶよ。よくできてるね」

と褒めてくれた。

それもそのはず、この文字を訂正するデモは、以前テレビで見たアメリカの教育用アニメをヒントにしたもの。

皆にプレイしてもらいながら、ゲーム難易度の最終調整をし、いよいよゲームは完成した。

「西角君、『スペースインベーダー』はだめだったよ」

1978年(昭和53年)6月16日、タイトー本社で卸売業者を呼んでの内覧会が開催された。

いいゲームがあれば、卸売業者はタイトーからゲームを買い、それをゲームセンター等に卸していく。そのための内覧会だ。

西角は内覧会場には行かず、いつも通り開発現場で黙々と開発を続けていた。その時、一本の電話が入った。朝一番で会場設営をしていた若い営業マンが驚いた様子でこういった。

若い営業マン「西角さん、画面の『Y』の文字が逆さまです」

コーガン社長が絶賛してくれたモニター画面での遊びのことは、現場の営業マンには伝わっていなかった。そうこうしている内に、内覧会が終わって皆がぞろぞろと戻ってきた。

どうやら内覧会での『スペースインベーダー』の評判はあまり良くなかったらしい。

営業の上層部からも電話が入り、受話器からはがっかりした声で、

営業の上層部「西角君、『スペースインベーダー』はだめだったよ」

と聞こえた。

どうやら同時に出展した他のシューティングゲームに人気が集中していたとのことだった。

人気が集まっていたシューティングゲームはタイマー制で、誰でも一定の時間内は遊べる従来のシステム。一方で「スペースインベーダー」は時間は無制限なものの、持っている砲台の数がなくなるとゲームオーバー。

ゲームマシンの卸売業者の人が、ゲームをスタートして、「このゲームはどんな風に遊ぶのかな」とキョロキョロしているうちにインベーダーにミサイル攻撃されてしまいゲーム終了という感じだった。従来のゲームと勝手が違い難しいという評価で注文がほとんど無かったそうだ。

ルールもよくわからず、ノーガードのまま撃破され落胆するプレイヤーを見れば、営業が肩を落とすのも無理もない。

内覧会での「スペースインベーダー」の評判は悪く、その結果を受けて社内にはがっかりムードのようなものが漂っていたが、意外なことに、あれだけ手間暇をかけて作ったゲームに対する酷評を、西角は大して気にとめていなかった。それよりも、

西角「これから先のゲーム開発を見据え、ゲームボードの処理能力の低さを改善しなくては……。」

と頭がいっぱいだった。

ゲームボードの処理能力は、グラフィックの綺麗さ、スピード感と同時に、ゲーム内容にも影響をもたらした。ゲーム自体の処理能力が高くなれば、より手の込んだ設定のゲームも楽しめる。

西角は、インベーダーの開発をする中で、ゲームボードの処理能力に頭打ち感を覚えていたのだった。

そのため、「スペースインベーダー」を出荷した後も、インカム(売り上げ)がどうなっているのか気にならず、ゲームセンターにも足を運ばず、ゲームボードの改善のため昼夜、開発部に籠っていた。

マシンの故障は、侵略の狼煙

スペースインベーダーをゲームセンターに設置してから1ヶ月も経たない頃、

ふと一本の電話がゲームセンターからかかってきた。

ゲームセンターの人「スペースインベーダーが、故障したみたいなので見に来てほしいんですが」

西角は、

西角「(プログラムに何か不具合でもあったのか...)」

と内心ドキリとした。サービスマンが現場を見に行き、急いでマシンの箱を開けてみたところ、信じられないものが目に飛び込んできた。

ゲームマシンに投入された100円玉が、未だかつて見たことのないくらい、コインボックスに山盛りになっている。故障した原因は、コインボックスから溢れた100円玉が回路基板上に落ち、ショートを起こしていたことだった。

サービスマン「これは大変だ。」

西角が歳月をかけて生み出した「スペースインベーダー」は、西角を含むタイトー社員全員の予想をはるかに超えた売り上げを叩き出していた。

実は、ゲームに夢中になった人のほとんどは若者だった。内覧会が不評だったのは、年齢層が高かったのが原因。”撃たれたら終わり、撃たれる前に撃ち落とせ”という、「スペースインベーダー」の新しいシューティング方式が新鮮でスリルがあり、若者に大ウケしたのだ。

スペースインベーダーの、日本侵略が始まった。

インベーダーに侵略される社内と日本列島

ゲームセンターには常時長蛇の列ができていた。インベーダーゲームがあれば人が来るということで、ゲームセンターに限らずあらゆるお店が「スペースインベーダー」を店においた。

席をすべてインベーダーゲーム埋め込み型のテーブルにした店、通称インベーダーハウスも登場したほどだ。

スペースインベーダーのゲーム機を集めたお店。インベーダーハウスとも呼ばれた。

ゲームセンターの中にあったゲームと違って、スペースインベーダーは、当時の日本の社交場であった喫茶店や床屋にも置かれた。そのため、コーヒーを飲んで恋人とおしゃべりしたり、髪を切りに行って床屋の大将と世間話に花を咲かせたりといった場面で、老若男女問わず、あらゆる人に西角の作ったスペースインベーダーは親しまれていった。

さらには、あまりにインベーダーゲームの利用者が増えたため、市場から100円玉が枯渇し、日銀が急遽100円玉硬貨を増産したとさえ言われている。1979年5月13日の日本経済新聞には、

「インベーダーゲーム、日銀が迎撃作戦。”百円玉なくなる” 全国で3千万枚吸い込む」という見出しが踊った。

卸売業者「スペースインベーダーあと10台追加でお願いね!できるだけ早く頼むよ」

営業部「ありがとうございます!ただ、すみません!ただいま、注文が殺到しており、なかなか追いついていない状態でして。」

営業部「おい、あと10台追加だ急いでくれ!」

生産部「またですか!わ、分かりました!今すぐ手配します!」

生産部「おい!部品が足りないぞ!! 早く発注しろって言っただろ!」

生産部「すみません! 部品の製造が追いついてないみたいです。」

仕事が終わった開発部の西角は涼しい顔をしていたが、

生産部や営業部の人たちは眠れないくらい忙しかった。

スペースインベーダーのゲーム機に使用されたICチップが品薄で、同品番を使用した製品を製造できなくなった中小企業がいくつか倒産したというニュースまで飛び込んできた。

営業のトップは、西角の肩をバシバシと叩きながら、

営業部トップ「西角、おまえ、しばらく遊んでいていいぞ」

と言った。

具体的な金額は聞かされなかったが、よほど利益があがっていたのだろう。

営業部トップ「あぁ、それから会社からの帰り道には気をつけたほうがいいぞ。なんせお前はドル箱開発者だからな。インベーダーの全て把握しているのはお前だけなんだ。一攫千金を狙う奴らにさらわれたくないだろう。」

冗談交じりで話す上司のその言葉を、当時は気にも留めていなかったが、今思えば有りうる話だと思った。それほど当時のインベーダーがもたらした社会現象、日本のざわつきは異常だった。

そんな喧騒を前に西角はひとり、

西角「あれだけの台数を簡単なチェックで出荷して、致命的なバグが無かったことは奇跡的だったな......」

と思っていた。

バグの少なさは、開発環境の構築から必死で取り組んだあの日々と、クリエイター西角友宏によるプログラミングが実に良質なものであったことを物語っていた。

そして、かつて、アタリ社の「ポン」を西角が分析していたように、

多くの会社が西角の作った「スペースインベーダー」のプログラムを解析し、独自にゲームを作っていく動きもでてきた。後に、ここから名だたるゲームが生まれていったのだ。

そして、「スペースインベーダー」は、アメリカのゲーム会社「ミッドウェイ」にライセンス販売を行い、海外進出も果たした。

アメリカ進出、いよいよビデオゲーム世界の頂点に。

1978年、秋。スペースインベーダーは、アメリカ全土のゲーム業界関係者が一同に集う展示会「AMOAショー」に出品されることになった。

西角がゲームクリエイターとして、ずっと後を追いかけてきた、あのアメリカでの展示会だ。

展示会場に到着すると、会場はすでに熱気に包まれている。

国内外のゲームメーカーが競って創りあげた自信の最新機種がずらりと並んでいて、あの「アタリ」社のゲームもある。

会場にならんだそれぞれのゲームマシンの前には、目をキラキラさせ夢中になってゲームをプレイしている人、画面を見つめ、真剣な面持ちで何やら話をしている人など、

ゲームが好きで、ゲーム開発に心血を注ぐ人たちが集まっている。

そんな中、ひときわ盛り上がっているマシンがあった。

人だかりができ、ザワザワとしている。

西角「あれはなんだろう……。行ってみよう」

西角が足を運んでみると、少し近づいたところで聞き覚えのある音がした。ゲームをプレイする人の視線の先に目を向けると、そこにはテケテケと動くあの宇宙人たちがいた。

アメリカの展示会、人々は皆、

「スペースインベーダー」に熱狂していた。

戦後日本で育ち、進駐軍がもたらしたアメリカ文化に触れてきた西角は、アメリカに憧れを抱きつつも、どこか積年のライバルとして見ていた節があった。

「アメリカよりも、面白いゲームを作りたい」

その思いで技術研究を重ねる日々を送っていた。

アメリカから輸入したアタリ社の「ポン」をきっかけにビデオゲームの存在を知り、

日本の誰もがビデオゲームの仕組みを知らず、参考書もなく、インターネット検索もできない中で、独自に分析し、技術開発を重ねながら生み出した「スペースインベーダー」。

そのインベーダーが、ついにアメリカの地で、主役になる日がやってきたのだ。

「Congratulations!!」

西角がインベーダーの開発者だと知ると人々は握手を求め、口々に西角の栄誉を称えた。

力強い握手に圧倒されながらも、自分は大ヒット作を世に送り出したのだという実感が今更ながら沸いてきた。

INVADER=侵略者。

西角は、「INVADER(インベーダー)」という言葉の意味をようやく理解したような気がした。

心から嬉しかった。

西角友宏 32歳。AMOAショーにて。

インベーダーの衰退とライバルたちの登場

しかし、物事には始まりがあれば終わりがある。スペースインベーダーが誕生してから1年ほどして、市場が「スペースインベーダー」に徐々に飽きはじめていることが、売り上げからも明らかになった。

営業部からの依頼をきっかけに、スペースインベーダーの延命を図ってパートⅡを作成した。すでにその構想はあったため、育てていた若い技術者に作らせる形ですぐにプロジェクトはスタート。見事短期間で開発されたが、「スペースインベーダー」そのものが下火になった時期であったため、大きくは盛り返すことはできなかった。さらに、パートIIも遊ばれなくなり、いよいよ「スペースインベーダー」の侵略は止まった。

西角は残念に思ったが、「スペースインベーダー」シリーズが一年以上遊ばれ、開発者としては、よく頑張ってくれたという気持ちだった。

しかし、そこで残ったのは大量のインベーダーのゲーム機。

営業の上層部「西角くん、インベーダーの在庫を活用したいから、マシンはそのままで搭載したROMだけを書き替える形で、新しいゲームを開発してくれないか」

という打診があった。

それが大きな問題だった。

前述のようにゲームにおける表現は、IC基板の性能によるところが多い。処理速度や同時に処理できるデータ量によって、ゲームのスピード感も色の効果も決まってくる。

インベーダーゲームのマシンに使われていたものでは限界があった。

当時、スプライト方式という、キャラクターと背景を別々に作成し画面上で合成する方式で描画しているゲーム回路があった。「アタリ」がこれを使用していた。

西角はそれを応用して、スプライト方式の回路を高速化、使用するCPUもintel8080から、ザイログ社のZ80にするなど、より高性能な「スプライト動画方式」の回路設計が終わりかけているところだった。

西角「これを使えば、もっと面白いゲームが作れるはずだ」

その想いで技術研究に励んでいた矢先に、『スペースインベーダー』の基板在庫を活用したゲームの依頼が営業部からあった。

基板ごと、マシンごと作り変え、新しく進化した面白いゲームを作らせてくれとお願いしたが、

営業の上層部「西角君、なんとか今あるものマシンを活用して新作を頼むよ。」

と何回も頼まれた。困っている様子だった。

西角はそれまで好きなようにゲームを作らせてもらったことを考え、

西角「……わかりました。」

と言った。

こうして、若手の技術者たちとチームを組み、いくつかの新しいタイトルを作ったが、

やはり一時代前のゲーム基板、開発できるゲームに限界があり、お客さんをアッと言わすようなものはできなかった。新作開発で苦心している最中、他社はどんどん技術研究を行い、クオリティが高く、プレイ評価のいいビデオゲームを発表し始めていた。

そして、あのゲームが現れた。

ある日、いつものようにゲームセンターへ足を運び、アイディアの種を探していると、ひときわ盛り上がっているゲームがあった。プレイ画面を覗いてみると、鮮やかで細かな配色が施されている。

1979年10月発売「ギャラクシアン」 (C)ナムコ

ゲームの名前は、「ギャラクシアン」。

コーガン社長とアメリカのアタリ本社を訪れた頃、アタリと事業提携することになった中村製作所、

改め、ナムコが作成したものだった。

彼らは、アタリと事業提携していたことから、アーケード業界に進出、社名をナムコと改め、世に送り出してきたゲームがギャラクシアンだった。

西角「やられた!」

驚く先にそう思った。グラフィックの美しさや、キャラクターの動きは西角がやりたかったそのものだった。ギャラクシアンを自社にも取り寄せ、回路を詳しく調べてみると、誰よりも先にずっと構想を図っていたあの方式だった。

「あぁ…スプライト動画方式じゃないか…」

西角は大きく肩を落とした。

スプライト動画方式を使ったことにより、ドット単位で色が変化でき、目玉は目玉の色があるという風に、よりキャラクターの見た目を多彩に表現できた。

「ギャラクシアン」で勢いに乗ったナムコは、後に「パックマン」を生み出し、パックマンは世界的な大ヒットとなった。

他社からヒット作品が出た時も、自分たちは指をくわえて、成すすべもなくROM改造をしていた。情けなく思ったことも少なくなかった。

開発室に黄昏が迫る中、西角は焦り、そして悩んでいた。

ただ、現状を打破するには時間がかかり過ぎた。

そんな中、工場長に呼ばれた。

アーケードゲーム開発の第一線から身を引いた

工場長「これからのタイトーは、ゲームだけでなく未来に向かって新しい分野の商品開発をしないといけないと思うので西角君にやってもらいたい」

要するに、ビデオゲームではないものを作ってくれということだった。

この人は何を言っているのか?いったい何が起こっているのか?

その昔、パシフィックに入社したての頃に「スカイファイター」をヒットさせたにも関わらず、開発技術職から事務職に異動させられたことを思いだした。まだ手がけているビデオゲーム開発には色々とやり残したこともある。

しかし、この頃には、西角が育ててきた若い技術者たちの能力も上がっており、彼らに活躍の機会を与えることも必要だった。

西角は、提案を引き受けることにした。

「スペースインベーダー」のヒットの喧騒が終わり、時代が変わる潮目だったのかもしれない。

こうして、西角はアーケードゲーム開発の第一線から身を引くことになった。

タイトーへの愛着から、ヘッドハンティングのオファーは断っていた

西角をチームリーダーに未来商品開発チームが発足。アーケードゲームに限らないあらゆる商品の開発を行った。任天堂の「ファミリー・コンピュータ(通称:ファミコン)※」がまだ生まれる前、家庭用ゲーム機の原型を作り、そのゲームソフトを電話回線を用いて転送する仕組みを作ったこともある。まだ、1980年代初頭の話だ。

※1983年(昭和58年)7月15日に任天堂より発売された家庭用ゲーム専用機。

このチームは、ある意味先見性がありすぎたため、彼らの製品は当時すぐに実用化されることは少なかったが、西角の技術力は業界に知られ、ビデオゲームの開発の仕事をしないかというヘッドハンティングが後を絶たなかった。しかし、タイトーへの愛着があり、西角はそれらを全て断っていた。

しかし、そんな西角にもタイトーを離れる時が来る

年号が平成に変わってから、ファミコン向けのゲームを中心に開発する部署の責任者になったが、ゲームセンターに置かれるアーケードゲームの仕事をずっとしてきた西角にとって、お客さんの顔や反応が見えないビジネスはあまり得意ではなかった。ファミコンのソフトは、開発して売れたとしても、家でプレイするお客さんが本当に楽しんでくれているのかが分からなかった。アーケードゲームなら、表情も見えるし、使用されたコインの枚数でどれだけ楽しんでくれているかが分かる。

お客さんに面白い!と思ってもらえるために、ゲームを創ること。それが西角の全てであり、ファミコン向けゲームではその点をあまり感じられずにいた。

また、人を管理する仕事も好きになれなかった。

開発プログラマーに「この部分をこうしてほしい」という改善点を指摘しても「この部分は技術的に出来ません」などという答えが返ってくることがあった。

それが出来るか出来ないかは、考えてやってみなければわからないし、食い込んで調べないと分からないはず。「出来るんじゃないか?」って思って提案しても「出来ない」と言われたら、それで終わりになってしまうような感じが、肌に合わなかった。

西角「もう、辞め時かも知れない」

西角は、あれだけ愛着のあったタイトーに別れを告げることにした。

彼はもう一度、ゲーム開発の現場に立ちたかった。

もう一度、現場にたちたい

タイトーを辞めた年の1996年(平成8年)に、株式会社ドリームスを一人、創業した。

自分でゲームの企画を考えて、外部の会社に提案したり、持ち込んだりして、いくつかの商品化も実現することができた。ゲーム創りは、やはり楽しかった。

しかしながら、会社が成長するにつれて、人を雇い、創業者である西角は必然的に管理する立場に回らざる負えなくなった。

タイトーのときと同じような現実的な問題になり、自分と現場との間に、また距離が出来てしまった。

後ろを振り返れば、後継者もおらず、自分の年齢のことも考え、西角は2008年にドリームスを加賀電子の関連会社に売却した。

34歳でインベーダーで一世を風靡してから30年、西角は64歳になっていた。

再び、古巣タイトーへ

時は経ち、2016年。都内某所でインタビューに答えてくれていた西角はこう言った。

西角「大したことはしていませんが、今はこの名刺の肩書をもらってとてもハッピーな気持ちです。今はまた個人的には、いろいろな物を考えたり創ったりして楽しんでいます」

名刺交換で彼から受け取った名刺には、

「株式会社タイトー アドバイザー」とあった。

西角は、再び古巣タイトーでゲーム開発のアドバイザーに就任していた。

現在、72歳。西角の表情はとても明るかった。

最後に、インタビューの締めくくりとして、西角にいろいろな質問を投げかけた。

昨今話題になっているVR技術、これまで創り上げた思い出のゲーム、そして、未来のゲームクリエイターへの一言をもらった。

西角友宏が今思うこと

「今年(2016年)は、VR技術が話題になっていますね。西角さんは、どのように見ていますか?」

西角「バーチャルリアリティに関して、その展開方法に注目しています。私が考えたのは、やるからにはアーケードとかで、自分の視覚と感覚が合うような、体感的に楽しいものを再現できる仕掛けを作ってみたいです。」

西角「例えば、バーチャルリアリティ空間にドアノブがあって、そのドアノブをつかむことができ、順番にドアを開けて行くアトラクションとか、作ってみたいです。実際には進まないけれど、ドアを開けながら歩いている感覚になるような仕組みですね。あくまでゲームセンターでやれるレベルで、楽しいものをやってみたいです。でも、バーチャルリアリティも、やり続けると、また、どこかで飽きが来るのかもしれませんね(笑)」

「社会人になって、一番楽しかった時代はいつでしょう?」

西角「社会人になって、一番楽しかった時代は、エレメカゲームの『スカイファイター』を開発していた頃だったかもしれません。とにかく誰もやっていないことを、自分の感覚や知識を得ていくことで創り上げるという、ゼロをイチにするような仕事が楽しかったことをよく覚えています。」

西角「最初に開発したゲームということもあって一番愛着のあるゲームです。」

「スカイファイター以外の作品で、印象に残っているものはありますか?」

西角「ビデオゲームでは『サッカー』が国産初のビデオゲーム作品だったことと、『スペースインベーダー』は、日本で初めてCPUが使われた作品だったということは特に印象に残っています。『サッカー』以降の7年間で、ビデオゲームを12機種余り開発しました。それらが全て商品化されたことも、当時だから出来たことだと思っています。」

西角「楽しい時代でしたが、その分休みも返上してよく働きました。欲を言えば『スペースインベーダー』の後、もう何年間かゲームの開発がしたかったと思うところです。また私が開発した作品が商品になったのは、試作の開発だけでなく、生産する部署や販売する部署のお陰で商品になったと思っています。改めて、パシフィック工業やタイトーと、関連した人たちに感謝したいと思っています。」

「ありがとうございます。最後に、未来のクリエイターにぜひアドバイスをお願いします。」

「1980年代のゲームクリエイターで友人の、岩谷さん※が作られた『リブルラブル』(1983年 ナムコ)というのがあります。シンプルだけど奥が深いゲームでした。彼曰く、子供の頃に遊んでいた『地面に釘を打って陣地を囲ぶ遊び』を参考にしたんだそうです。」

※岩谷 徹 氏。パックマンなどのヒット作品を開発したナムコのクリエイター

「子供の遊びというのは、原始的でシンプル。人間にとって根本的な面白さが詰まっていて、ゲーム作りに非常に参考になります。しかし、時代の移り変わりもあり、今のクリエイターの人たちは、そのような子供遊びの経験をしていないように思うんです。極論すると、ビデオゲームを見て、ビデオゲームを創ってるんじゃないかと思います。だから、行き詰まる事があると、根本的な面白さが出てこないという気がします。」

西角「(最近のゲームをプレイしていると)もちろん映像のクオリティは素晴らしいのですが、面白みのロジックに欠けるなと思う時があるので、昔の日本の遊びなどを研究されると、役立つものもあるんじゃないかと思っています。例えば、メンコ。メンコ一つにしても、地域によってルールが違うんです。町ごとに独自のルールがありました。子供達が遊ぶ中で、他の町の違うルールに出会う中で、もっとゲームが面白くなるように工夫されていきます。こういう風に、ルールは時に改良され、面白くなって行くことがあります。」

そう語る西角は実に楽しそうだった。

戦後モノがない中、父の仕事道具と身の回りにあるものを使って、工作遊びを楽しんでいた少年時代。インタビューでゲームの話を実に楽しそうにしてくれる西角には、今も自分自身で何かを考え、何かを作りたいと思っている岸和田の西角少年の面影があった。

関西の母へ、東京から届けたもの

進学を機に故郷・大阪を離れてから、西角が東京で働きはじめ「スペースインベーダー」などのヒット作を連発していた30代の半ばごろ、職人だった父親は、80歳を過ぎて亡くなった。

残された母親は岸和田市堺町の実家の玄関先で駄菓子屋を開業した。玄関先にあった亡き父親の作業スペースを改築したものだった。

教育者だった母親が晩年、子供たちとの交流の場として選んだのが、駄菓子屋であった。

西角は会社に頼み、安価な業者価格で、母親の駄菓子屋に「スペースインベーダー」を納入してもらうことにした。

西角「タイトー関西営業所の人は、東京にいた私(西角)の事を知らないから、インベーダーブームの最中で「スペースインベーダー」の在庫が無い時に「駄菓子屋に一台入れてくれ」と頼まれたもんだから、「なんで駄菓子屋なんかに入れなきゃいけないんだ?」って言っていたらしいです。さらに設置の手数料も多少安くしてもらったら、関西営業所の所長が「なんでオペレーターと同じ値段で売らなきゃいけないんだ!」と後でブツブツ文句を言ってたと聞きました。」

そうして、西角自身が支払いを済ませ、何とかスペースインベーダーのマシンを母の駄菓子屋に導入することができた。西角にしてみれば親孝行をしたはずだったが、

母親からは

「あんた、タダでくれるような力は無かったのか?」

と言われた。

西角「まあ、関西人ですからね」

西角は嬉しそうに笑った。

「ご精読ありがとうございました。以下、西角さんの半生を投稿するに当たって、今回参考にした資料と、協力してくださった皆さんのお名前を記します。」

参考資料・文献 )

それは「ポン」から始まった / 赤木真澄 アミューズメント通信社

20世紀 雑誌アーケードTVゲームリスト/ アミューズメント通信社

セガ ゲームの王国 / 大下英治 新潮社

協力 ) *敬称略

タイトー 石原正巳 / 熊島真理 / 佐藤直哉

株式会社イード 土本学

株式会社ムーンライト 三田秀雄

インタビュアー 黒川文雄

協力 宮本博一

文・編集構成 清瀬 史

・・・・・・・・

タイトー(パシフィック工業)は戦後日本の復興とともに誕生し、日本の産業、工業の成長とともに発展を求められた企業だ。おそらくそれは他のゲーム関連企業も同じだろう。何もなかった焦土の日本にゲームという娯楽を提供し、人々に余暇の楽しい過ごし方と笑顔を届けたことは大きなライフスタイルの変化に貢献したと言ってもいい。

高度成長、日本列島改造論、などの時代背景を経て、それらを求められた企業のひとつであり、モーレツを社是としたような企業人の在るべき姿が、西角のような「無いものは創る、切り開く」という姿勢だったのかもしれない。

今から20年ほど前の(確認)西角の出演したテレビ番組を観たことがある。自分の創って来た作品、機器への自信を強く感じさせる。

成長を求められた時代とそれを託された人の人生の、重なりがあった。

取材者・黒川文雄 西角友宏 近影